债券量化系列之三——债券违约概率模型的改进

创建于 更新于

摘要

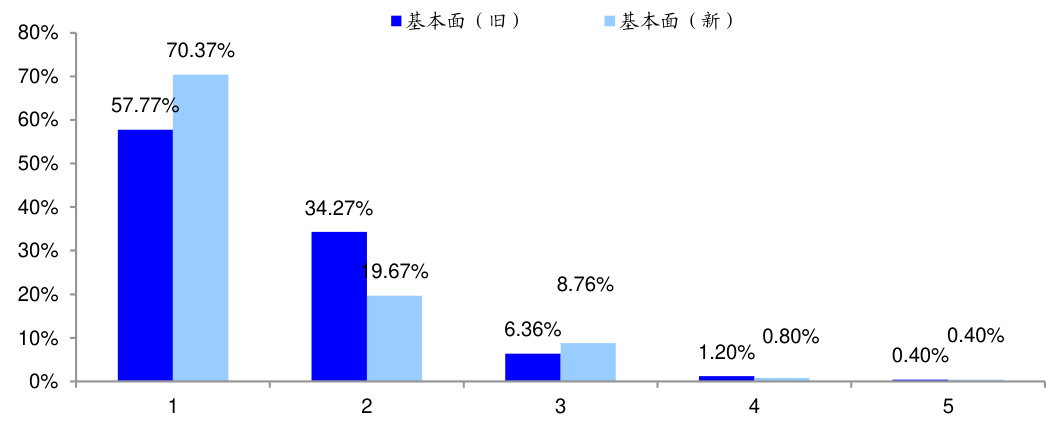

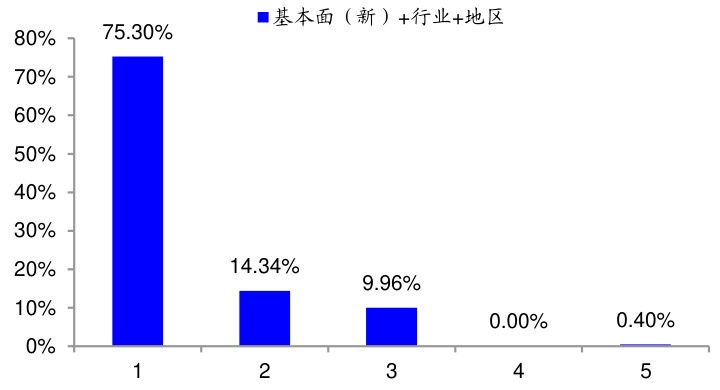

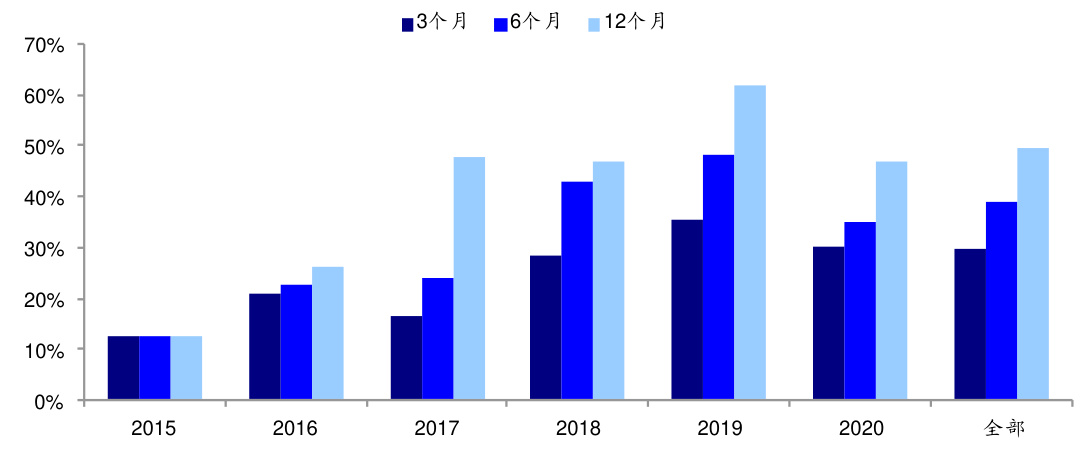

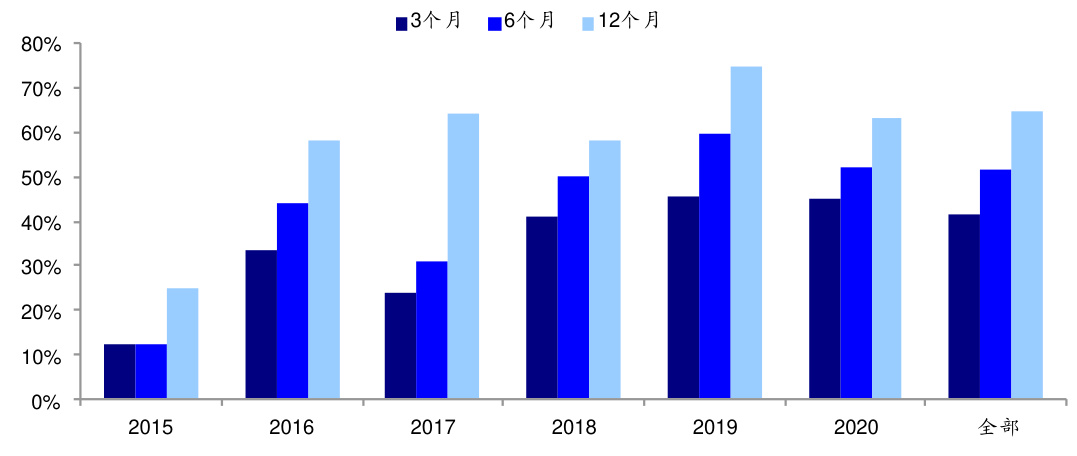

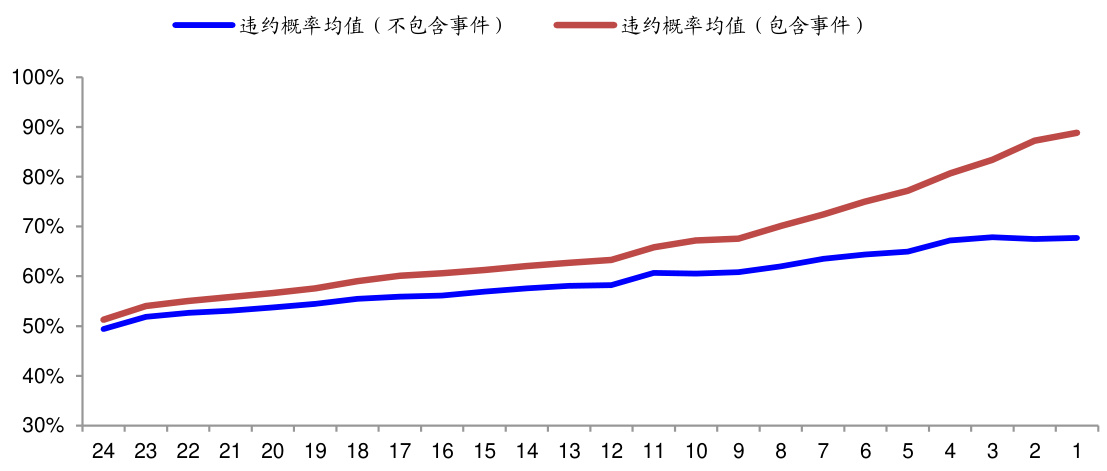

报告基于Logistic回归结合Bagging算法,构建了债券违约概率预测模型。通过引入偿债能力同比增长率因子,使违约预测命中率从58%提升至70%。进一步加入行业和地区因子后,模型准确率提升至约75%。基于债项和主体评级下调事件构造事件类因子,模型命中率显著提升至约91%,实现动态及时更新违约概率。制造业为违约高发行业,北京为违约高发地区,整体提升了违约风险识别的准确性和时效性 [page::0][page::4][page::5][page::8][page::12][page::13][page::14]。

速读内容

违约概率模型回顾及基本因子选取 [page::4][page::5]

- 采用Logistic回归模型结合Bagging算法训练,针对数据不均衡问题构建违约概率估计。

- 基本面因子包括现金流量比率、流动负债比率、资产负债率、产权比率、已获利息倍数、有形资产比例、ROE等偿债能力、盈利能力和成长能力指标。

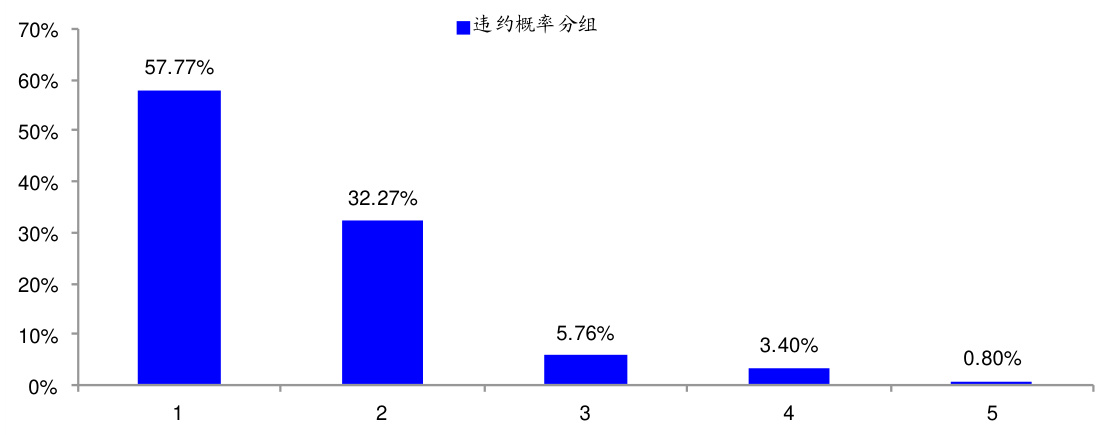

- 违约概率最高组包含58%的违约债券,最低组仅0.8%。

偿债能力变化因子分析及效果验证 [page::5][page::6][page::7][page::8]

- 引入偿债指标同比增长率九个指标,区分正负方向,数据分布与理论一致。

- L1正则化Logistic回归筛选因子,选中比例超过70%的因子有现金流量比率(YOY)、速动比率(YOY)、流动负债比率(YOY)等。

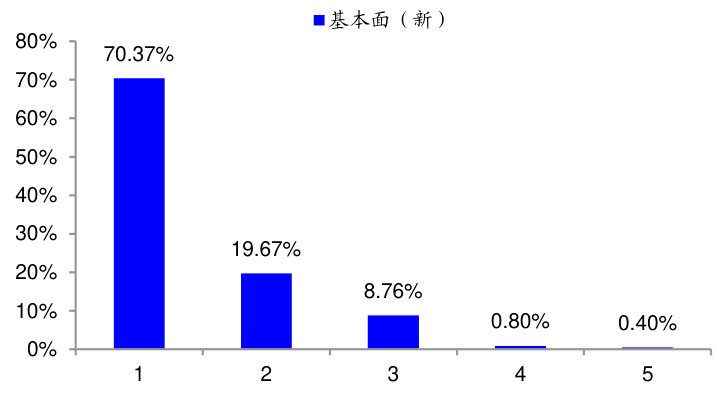

- 新模型中加入变化因子,违约事件集中到最高违约概率组的比率提升至70.37%。

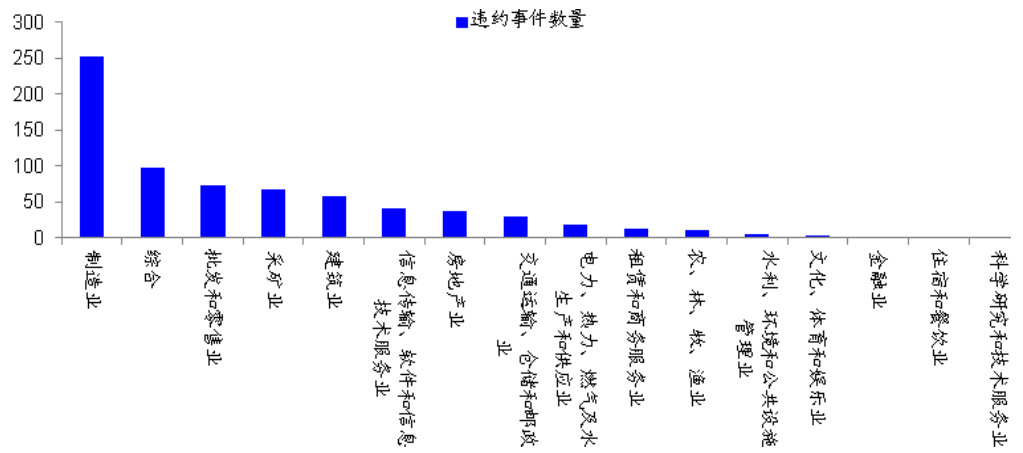

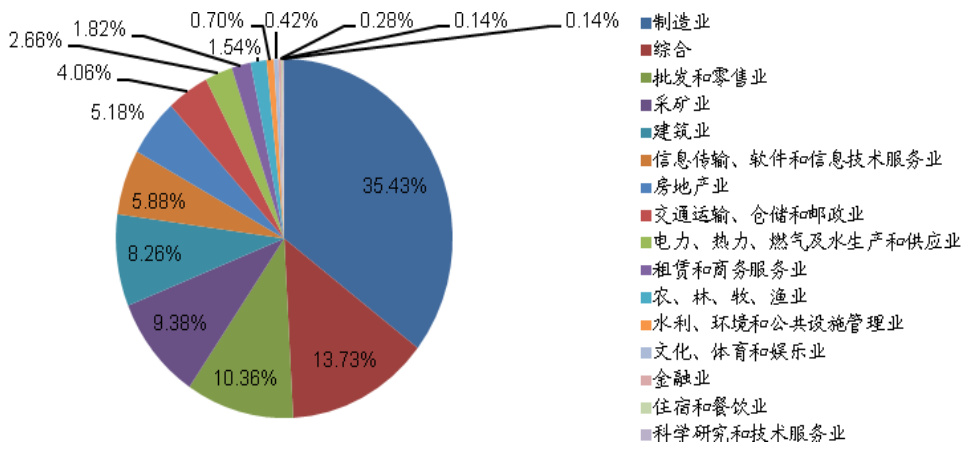

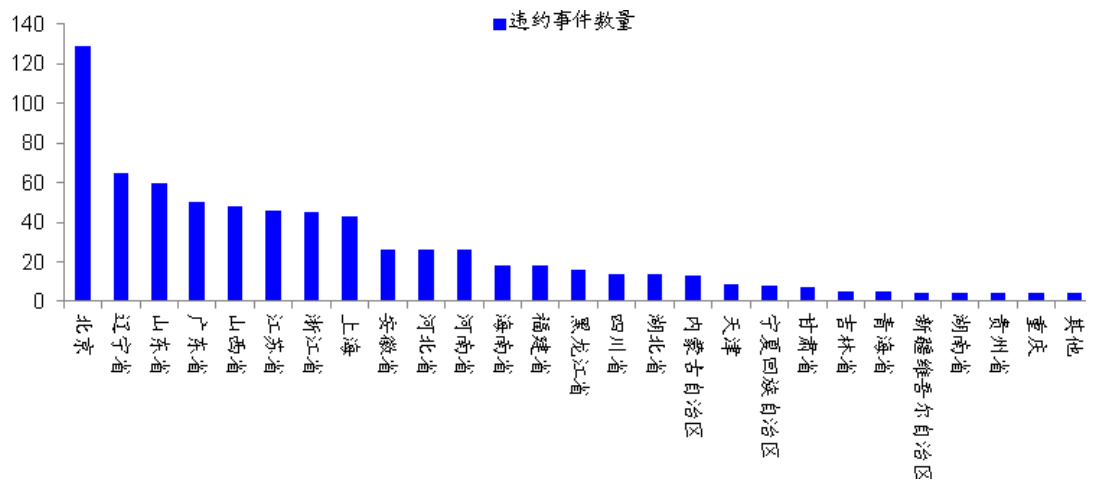

违约债券的行业和地区特征 [page::9][page::10][page::11]

- 制造业违约债券数量最多,占比约35.43%,其次为综合和批发零售行业。

- 地区上,北京违约债券数量最多,占比18.09%;辽宁和山东分别居二三位。

- 行业因子包含19个一级行业分类,地区因子包含34个省级行政区。

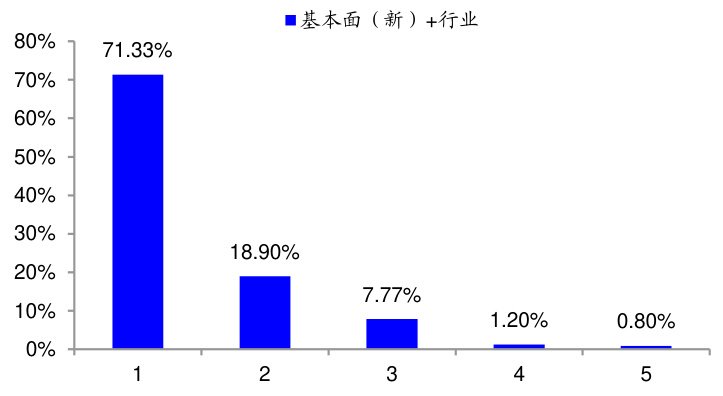

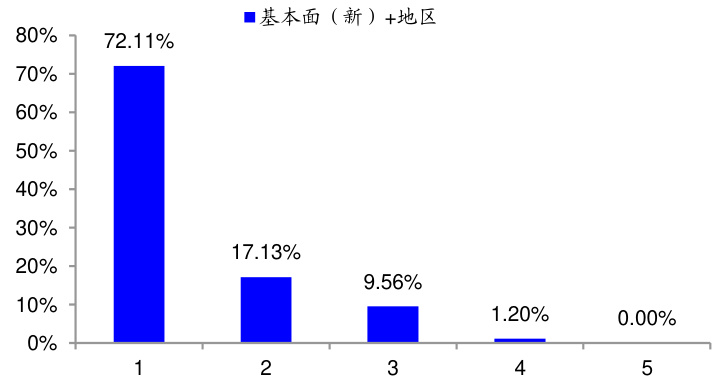

行业与地区因子对模型提升效果 [page::12]

- 模型纳入行业因子、地区因子后,予违约概率最高组中违约债券比例分别提升至约71.33%和72.11%,联合纳入提升至75.3%。

- 增加因子数量过多,违约样本较少,提升幅度有限。

事件类因子构建与动态更新 [page::13][page::14]

- 评级下调事件对违约预警价值显著,约40%违约债券在违约前6个月出现债项评级下调,发债主体评级下调比例更高。

- 将过去12个月是否出现评级下调设为虚拟变量纳入模型,模型可以动态反映负面事件影响。

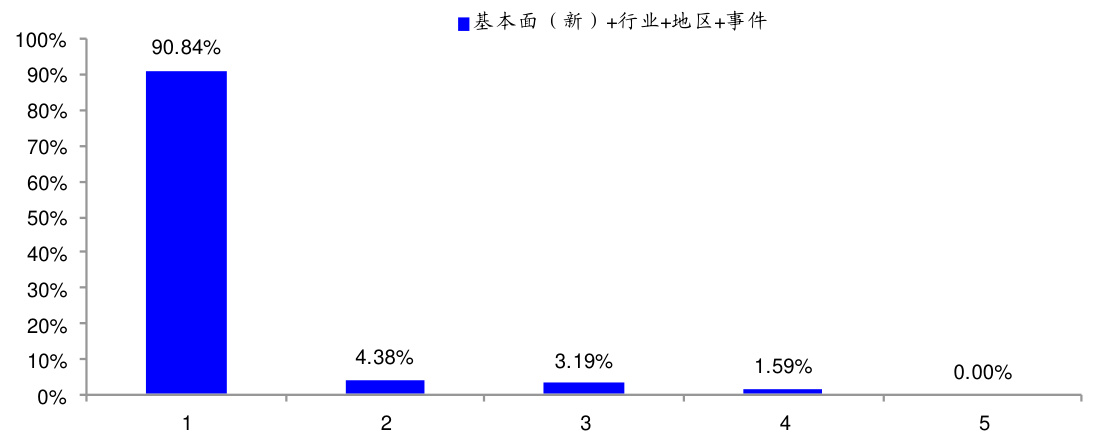

- 含事件类因子模型中,违约概率最高组覆盖近91%的违约事件,最低组无违约事件。

总结与风险提示 [page::14]

- 新模型综合静态偿债能力因子、变化率因子、行业及地区因子和事件因子,显著提升了违约概率的预测准确率和动态调整能力。

- 风险提示:模型基于历史数据,存在失效风险,需动态校正。

深度阅读

报告详尽分析:债券量化系列之三——债券违约概率模型的改进

---

一、元数据与概览(引言与报告概览)

- 报告标题:债券量化系列之三——债券违约概率模型的改进

- 发布日期:2021年1月20日

- 作者:冯佳睿、张振岗

- 发布机构:海通证券研究所

- 研究主题:债券违约概率模型改进,聚焦于债券基本面因子扩展、行业及地区特征的纳入,以及事件类因子的引入,旨在提升债券违约概率的预测准确率。

核心论点与目标

本报告基于上一期报告(债券违约概率模型及多因子组合优化),进一步完善了模型结构,主要贡献包括:

- 扩展基本面因子,引入偿债能力指标的同比增长率,反映偿债能力的变化动态;

2. 纳入债券发债主体的行业与地区作为虚拟变量因子,分析其对违约概率预测的影响;

- 引入债券债项评级和主体评级下调的事件因子,提升违约概率对负面信息的响应频率和敏感度;

4. 经过迭代改进,模型在违约债券的识别准确率上显著提升,最高达约91%。

作者希望传达的主要信息是,通过增加更丰富、多维度的因子,有效提升违约概率模型的预测效果,增强量化风险管理工具的实用性与前瞻性。[page::0]

---

二、逐节深度解读(逐章精读与剖析)

1. 违约概率模型的基本面因子扩展

1.1 债券违约概率模型回顾

- 违约概率使用标准的Logistic回归模型,核心公式为:

$$

\log\left(\frac{P}{1-P}\right) = \alpha + \sum \betai Xi

$$

式中$Xi$为基本面财务因子,包括现金流量比率、流动负债比例、资产负债率等8项因子,其中偿债能力占多数。模型先前未包含偿债能力变化趋势因子,较为静态。

- 由于违约事件稀少,存在样本不平衡问题,引入Bagging集成算法,具体为:

1. 违约样本按时间划分为训练和测试集;

2. 每次随机抽样违约与非违约债券样本各200条构建训练集;

3. 使用违约前一个月的基本面特征训练Logistic回归;

4. 重复1000次,计算稳定参数估计,进行预测。

此步骤保证模型稳定性,减弱违约样本稀少对偏差的影响。[page::4]

1.2 偿债能力变化因子

- 新增因子为“同比增长率”形式的偿债能力指标,一共10个包括短期偿债因子(如流动比率YOY)和长期偿债因子(资产负债率YOY等),具体方向根据理论判断违约概率与因子的正负关系。

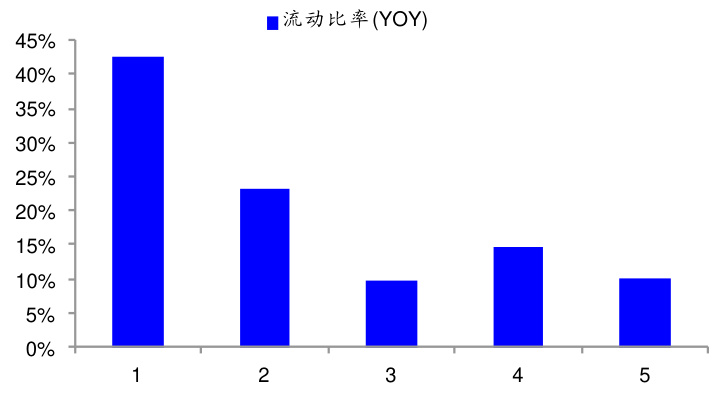

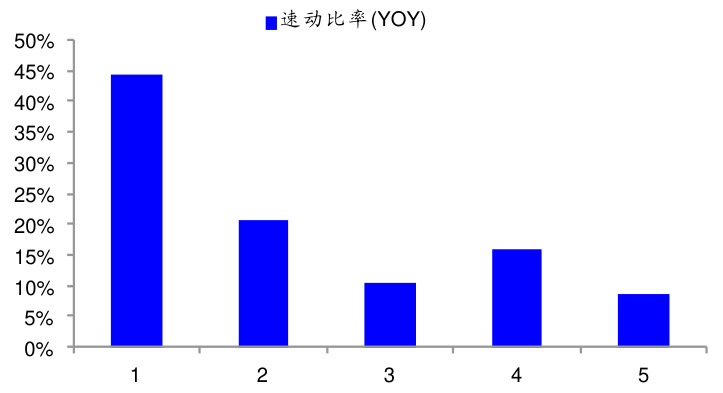

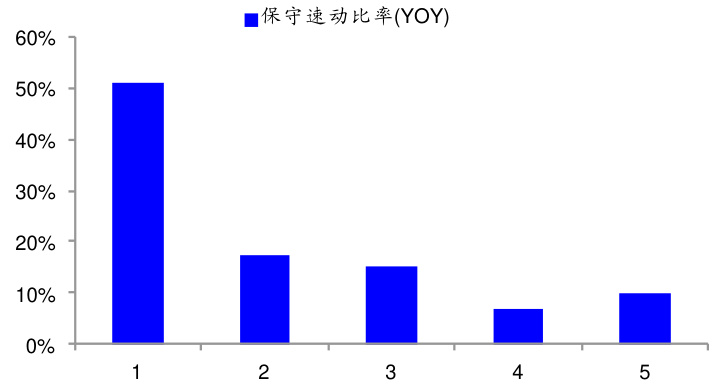

- 图2至11显示,数据分布整体符合理论预期:偿债能力提升的指标(正方向因子),违约债券比例随指标组别升高而递减;偿债风险指标(负方向因子),违约比例则递增。

- 使用L1正则化Logistic回归筛选特征,结果表明新增的同比增长率因子普遍被频繁选中,部分指标的选中率高达98%以上,显示出其在模型中的重要性。

- 引入偿债能力变化因子后,模型将违约事件识别的集中度由之前57.8%提升至70.4%(见图12),效果明显。[page::5][page::6][page::7][page::8]

2. 违约债券的行业和地区特征

2.1 行业特征

- 使用中国证监会一级行业分类共计19个行业。

- 历史违约债券行业分布数据(2015-2020)显示制造业占比最高,约占35.4%,远超其他行业;其次是综合类与批发零售业,分别占13.7%和10.4%。

- 各年违约最多行业均为制造业,近几年信息传输、软件及信息技术服务业违约数量呈上升趋势,2020年排名第二。

- 该现象表明制造业风险敞口较大,信息技术行业违约风险新近突出。

2.2 地区特征

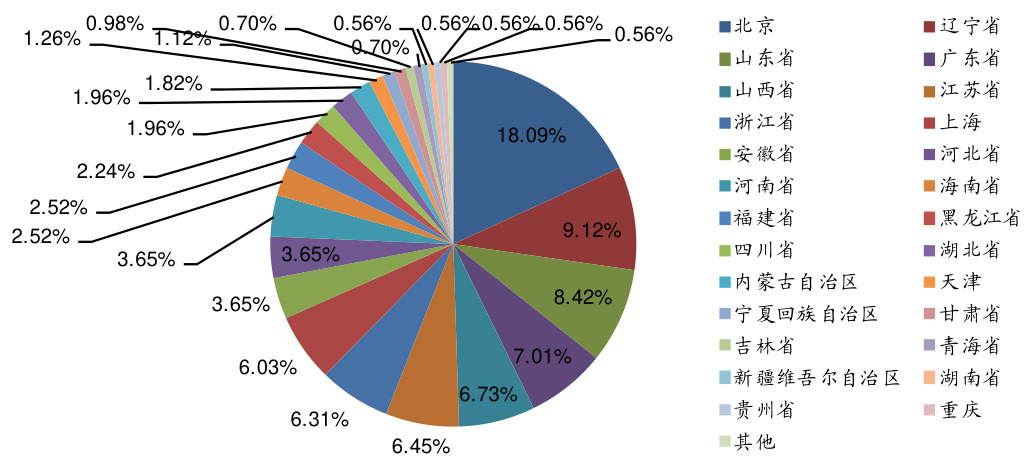

- 按省级单位统计,违约债券数量最多的地区为北京,占比18.1%,其次是辽宁和山东,分别为9.1%和8.4%。广东、山西、江苏、浙江和上海地区占比均超过5%。

- 近年地区违约主体变动显著,2016-2017年以辽宁为主,2018-2019年则转向山西和山东,2020年北京跃居首位(62例)。

- 地区差异可能反映产业集中、地方经济环境及监管差异对债券风险的影响。

2.3 行业和地区因子纳入

- 在违约概率模型中引入行业因子(19个虚拟变量)和地区因子(34个省级虚拟变量),模型结构有所调整:

$$

\log\left(\frac{Pi}{1-Pi}\right) = \alpha + \betaF X + \beta{Ind} D{Ind} + \beta{Prvc} D{Prvc}

$$

- 比较模型在基本面因子基础上,分别叠加行业、地区及二者组合的表现。

- 模型纳入行业和地区因子后,预测准确率小幅提升,最高达75.3%。但提升幅度有限,原因在于违约数据有限,虚拟变量太多导致模型复杂度与数据样本容量不匹配,可能影响准确度。

- 说明行业与地区信息提供了额外违约风险观测维度,但单独依赖有限数据的区分能力仍有瓶颈。[page::8][page::9][page::10][page::11][page::12]

3. 违约债券的事件类因子

- 基本面财务数据通常依据年报与半年报,频率较低,对突发负面事件的响应滞后。

- 本节引入两类评级下调事件作为因子:债项评级和主体评级下调。

- 统计数据显示:

- 约33%违约债券在违约前3个月内出现债项评级下调,40%在前6个月,50%在前12个月;

- 主体评级下调比例更高,42%(3个月)、62%(6个月)、65%(12个月);

- 评级下调作为负面信号,显著关联后续违约风险。

- 将评级下调事件转化为虚拟变量(12个月内有调整记为1,否则0)纳入模型。

- 新模型使违约概率及时响应事件,较无事件因子模型,违约概率均值明显上升。

- 加入事件因子后,违约概率最高组合含违约事件比例约91%,且最低违约组合无违约事件,极大提升模型预警效能。[page::12][page::13][page::14]

4. 总结

- 扩展了模型基本面因子,加入偿债能力同比增长率,显著提升模型违约辨识力度。

- 制造业和北京地区是主要违约风险聚集领域。

- 纳入行业和地区因子使模型识别能力进一步提升,但受限于数据样本规模,提升有限。

- 事件类因子尤其是评级下调事件极大提升模型的动态响应能力和预测准确率,将违约事件覆盖率提高到约91%。

- 风险提示明确指出模型基于历史数据,存在失效风险,提醒用户谨慎参考。[page::0][page::4][page::14]

---

三、图表深度解读

1. 图1 违约概率预测:Logistic回归复合因子模型(旧模型)

- 显示了将基础基本面财务因子进行Logistic回归预测违约概率的分组效果。

- 违约事件在概率最高分组聚集57.77%,最低组仅0.80%,模型具备一定区分能力。

- 该图是旧模型预测准确性的基准。[page::5]

2. 图2至图11 违约债券分布:偿债能力变化因子(同比增长率指标)

- 每图分5组,代表因子分位或等级,Y坐标为该组所占违约债券比例。

- 图2、3、4、5、9、10、11代表方向为正的因子,显示随因子数值增长,违约比例呈递减趋势,说明偿债能力增强的债券违约概率下降。

- 图6、7、8代表方向为负的因子,违约比例随着因子数值增高而递增,符合理论预期。

- 该系列图表直观展示同比增长率指标的违约区分效果。

例如,图2中流动比率(YOY)第一组违约占比近43%,第五组仅约10%,显著分层。[page::6][page::7]

3. 表3 L1正则化Logistic回归因子选中比例

- 1000次回归中各因子被选中比率,显示最重要的因子如现金流量比率(95%)、资产负债率(97%)、流动负债比率(100%)等被反复选中。

- 同比增长率指标大多超过70%,部分接近100%,验证其在模型中的关键作用。

- 该数据说明模型在高维变量筛选中识别的核心驱动因素。[page::7][page::8]

4. 图12 最新模型与旧模型对比

- 新模型(包含同比增长率因子)的违约事件在最高风险组占比提升至70.37%,比旧模型上升了约13个百分点。

- 其他分组违约比例均有所调整,表明模型风险排序更合理,区分能力增强。

- 视觉效果直观展示了模型因子扩展后的显著提升。[page::8]

5. 图13-14 制造业主导的行业违约分布

- 图13柱状图显示制造业年度违约数量遥遥领先,且整体高于其他行业700%以上。

- 图14饼图制造业占比35.43%,接近三分之一,综合与批发零售紧随其后。

- 该现象揭示制造业企业融资风险较高的这一产业风险集中特征。[page::9]

6. 图15-16 北京地区债券违约占比突出

- 图15柱状图北京违约债券数量远超其他省市(129例),明显成为违约高发地区。

- 图16饼图北京占比18.09%,辽宁和山东各约9%,各省均有分布,但呈现明显集中。

- 反映资本市场及地方经济结构对违约率的影响,地理与经济环境指标的潜在研究价值。[page::10][page::11]

7. 图17-20 模型叠加行业与地区因子表现提升趋势

- 图17(基本面新模型)最高违约组违约事件占70.37%。

- 加入行业因子(图18)提升至71.33%,加入地区因子(图19)提升至72.11%。

- 同时加上行业和地区因子(图20)则提升至75.3%,最高违约事件覆盖率提升明显。

- 该系列图形化数据直接反映模型多维度优化的价值和局限(提升有限)。[page::12]

8. 图21-22 评级下调事件统计

- 标显示债项和主体评级下调占比随违约时间临近而明显增加,主体评级下调的预警信号更强烈。

- 12个月内约50%债项评级下调、65%主体评级下调关联违约事件。

- 评级事件作为预警因子的有效性由数据明显体现。[page::13]

9. 图23 事件因子纳入模型后违约概率响应

- 含评级事件因子的模型违约概率均值曲线明显高于不含事件的模型,增幅随违约近月增大,显示事件因子对模型动态更新的重要作用。[page::14]

10. 图24 事件因子纳入模型后违约概率分组效果增强

- 预测违约概率最高组合中违约事件占比高达90.84%,最低组无违约事件,模型区分能力显著增强。

- 该图表说明事件类因子大幅提升违约预警的有效覆盖率。[page::14]

---

四、估值分析

本报告主要聚焦于违约概率模型构建与预测性能改进,未涉及具体估值方法或财务估值指标。分析方法以机器学习集成的Logistic回归为主,结合因子筛选与虚拟变量补充,重点在违约风险识别与分类,而非企业估值。

---

五、风险因素评估

- 历史数据驱动限制:模型基于历史先验数据训练,无法完全保证未来有效,存在模型失效的可能。

- 数据样本不均衡:由于违约事件少,训练集受限,结合高维多因子可能引起过拟合、准确度波动。

- 因子更新频率限制:基本面财务指标主要来自年报和半年报,更新有限,未及时捕捉突发负面信息。

- 潜在变量缺失:除业财数据及评级事件外,模型未纳入宏观经济、政策风险等多维度不确定因素。

- 行业与地区因子数量多,样本小:行业及地区因子均为虚拟变量,数据稀疏可能影响模型稳健性。

报告未明确提出缓解策略,仅提示数据挖掘的局限性和模型潜在失效风险,提醒用户合理使用并审慎判断。[page::0][page::14]

---

六、批判性视角与细微差别

- 报告在模型更新频率和因子选择上逻辑清晰,量化方法科学,但面临历史样本有限和因子覆盖有限的普遍问题。

- 评级事件因子的引入显著提升模型性能,但该因子本身或反映监管披露机制,可能与市场信息滞后一致,尚需验证其对未来违约的前瞻性。

- 行业与地区因子的提升虽有统计意义,但数据稀缺及虚拟变量数量庞大,容易造成过拟合或多重共线性,可能影响模型稳定性。

- 没有涉及违约损失率(LGD)、违约时间预测等,也未考虑宏观经济周期或信用风险传染效应。

- 由于没有后续扩展或实时验证,模型推广应用的适用范围和鲁棒性尚需谨慎评估。

- 风险提示未深入探讨数据质量波动、市场环境变迁可能带来的影响,实际使用中仍需结合多维信息和经验判断。

---

七、结论性综合

本报告基于海通证券研究所的债券量化系列研究,详细介绍了违约概率模型的多层次改进,涵盖:

- 基本面因子的扩展:尤其加入偿债能力同比增长率等动态因子,使模型更敏捷反映企业财务健康度变化,显著提升违约事件识别集中度至70%以上;

- 行业与地区因子的纳入:用虚拟变量捕捉发债主体的地理与行业特性,在模型准确率上带来约5个百分点的提升,虽然幅度不大,但补充了传统因子信息;

- 事件类因子(评级下调)的加入:通过引入债项和主体评级下调事件,增强模型对突发负面事件的快速反应能力,使最高违约概率组内违约事件覆盖率大幅提升至约91%,并消除了最低组违约事件,显著增强了模型的预警效能;

- 模型方法:采用Logistic回归配合Bagging算法解决样本不平衡问题,使用L1正则化筛选有效因子,保障了模型的稳定性与计算效率;

- 数据洞察:制造业和北京地区是违约债券集中的主要行业与区域,风险特征明显;评级事件是重要的违约预警信号。

整体而言,报告充分显示了多因子违约概率模型优化路径及效果,体现了定量工具在信用风险管理中不断精细化和动态化的进步。

风险提示的存在提醒用户,尽管模型表现优异,但仍需关注历史数据依赖性和外部环境变化带来的潜在失效风险。

---

# 综上,本报告以高度系统和严谨的量化分析,明确提出在债券违约概率建模领域,动态财务指标、行业/地区特征及关键负面事件共同作用,显著提升了违约预测的准确性和响应灵敏度,强化了量化信用风险管理的工具能力与实用价值,对学术界及实务界均具有指导意义。[page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14]