量化策略评价系列之二 运气还是能力:选股有效性的评价

创建于 更新于

摘要

本文提出了一种基于随机选股比较的量化选股策略有效性评价方法,通过构造大量随机组合的收益分位数作为策略有效性阈值,区分策略表现中的“运气”与“能力”。以中证800多因子对冲策略为例,实证发现该策略收益虽优异但选股能力有效的月份不到40%,且部分优异表现包含明显运气成分,提出的指标体系(PO、QTE、QTEV)为策略评价提供新视角,有助于投资者全方位理解量化策略特性,避免过度依赖传统收益风险指标 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9]。

速读内容

量化选股策略中“运气”与“能力”的区分思路 [page::0][page::4]

- 传统仅用收益胜过基准判断策略优劣方法易混淆“运气”与“能力”。

- 量化选股应通过将策略组合收益与大量随机组合收益比较,策略收益超越绝大多数随机组合即可认为有效。

- 多次重复的收益表现才更可靠,不同于单次表现的随机波动。

评价指标与方法论介绍 [page::4][page::5]

| 指标 | 含义 |

|--------------------|------------------------------------------------|

| 有效率(PO) | 策略收益超越随机组合收益1-α分位数的持有期比例 |

| 分位数跟踪误差(QTE) | 策略收益高出随机组合分位数的平均幅度 |

| QTE波动率(QTEV) | QTE的收益波动幅度,反映策略表现稳定性 |

- 通过大量随机抽样(M=1000,k=100),计算分位数阈值,保证评价的统计意义和精度。

中证800多因子对冲策略实证分析 [page::5][page::6][page::7]

- 策略年化收益12.41%,胜率66.25%,信息比率1.73,表现优秀。

- 超过半数月份策略收益未能显著超越随机组合95%分位数,说明“能力”不足,运气成分明显。

| 阈值 | PO | QTE | QTEV | t统计量 |

|---------------|------|-----------|-----------|-----------|

| 95% (α=0.05) | 35% | -0.709% | 0.0408% | -3.14* |

| 90% (α=0.10) | 45% | -0.366% | 0.0363% | -1.72 |

- 统计显著性表明策略收益整体未显著优于随机组合分位数,需谨慎判定能力。

质疑回应与方法扩展 [page::7][page::8]

- 风险调整收益的随机组合修正方法,提升比较公平性。

- 95%分位数阈值不会因偶发极端幸运事件而高估策略价值,概率极低。

- 随机组合收益对比表明策略净值(193%)仅略优于在排名前95%股票中随机选股结果(约345%),实际选股边际能力有限。

- 这一发现启示策略开发者可尝试通过剔除低表现股票,随机组合中获益替代传统单一挑选策略。

结论与应用建议 [page::9]

- 本文创新引入随机组合的分位数方法,科学评价选股策略的真正有效性。

- 方法补充传统收益风险指标视角,为投资者和策略开发者辨识“运气”成分提供重要工具。

- 该方法适合回测期较短或样本有限的策略评价。

深度阅读

金融研究报告详尽分析报告——《量化策略评价系列之二:运气还是能力——选股有效性的评价》(海通证券研究所,2014年12月17日)

---

一、元数据与概览

- 报告标题:量化策略评价系列之二——运气还是能力:选股有效性的评价

- 作者及机构:海通证券研究所,金融工程首席分析师高道德与金融工程分析师冯佳睿

- 发布日期:2014年12月17日

- 研究主题:针对量化选股策略,如何有效识别策略业绩中的“运气”与“能力”成分,提出基于随机选股的策略有效性评价方法,并以中证800指数多因子量化对冲策略为实证案例展开分析。

本报告的核心论点是:传统选股策略评价多数忽视了“运气”带来的收益表现,容易误判策略的真实选股能力。报道提出,将量化策略表现与随机选股组合的表现进行比较,通过统计学的分位数框架,判别策略是否真正激活了选股能力。实证表明,即便是表现优秀的多因子选股策略,其有效发挥能力的月份比例往往不足40%,说明“运气”在整体表现中占有重要份额。作者建议从“和随机结果对比”的新视角补充传统的收益-风险分析,从而为投资者和策略开发者提供更全面和严谨的评价标准与参考依据。

---

二、逐节深度解读

1. 引言与“运气”和“能力”的定义(第0页、第4页)

- 关键论点:

- 许多量化策略回测期表现优异,但实盘或样本外期绩效不佳,核心原因之一是将“运气”的成分误认作“选股能力”。

- 评估策略有效性时,必须区分“运气”和“能力”,即策略是否比绝大多数随机选股结果更好。

- 以超过随机组合收益序列的95%分位数作为策略最低有效收益率门槛,作为判断策略是否具备选股能力的标准。

- 推理依据:

- 随机选股相当于“运气”基准,通过多次随机抽样形成收益分布,计算该分布的分位点,用以衡量策略表现的统计显著性。

- 过度关注收益超越某基准指数并不足以证明策略选股能力,因为在市场中随机选取也有较高概率超过基准,且“60%股票优于指数”即为例证说明。

- 采用多次重复试验类似掷飞镖比较,更科学地评估策略的实际表现。

- 关键数据和逻辑:

- 指出沪深300指数中选30只股票,随机组合数量多达10^41,直接穷举不可行,故采用Monte Carlo模拟方法(M=1000次)逼近策略表现分布。

- 方法亮点:

- 本文创新引入随机选股结果和真实策略结果的对比,建立统计学的评价框架,而非仅依赖收益中位数或信息比率。

2. 选股“能力”的评价步骤(第4-5页)

- 步骤总结:

1. 获取策略组合月度收益序列rt(P);

2. 设定股票池S与组合规模k,随机选股形成M个随机组合;

3. 计算各随机组合及策略组合月度收益;

4. 计算随机组合收益率序列的(1−α)分位数作为有效策略的门槛;

5. 若策略组合收益超过该门槛,认为策略有效。

- 评价指标介绍:

- 有效率(PO):策略收益高于随机组合分位数的时间比例,反映策略在多少周期表现出超越随机的能力。

- 分位数跟踪误差(QTE):策略平均超越随机分位数的收益幅度,衡量超额收益的大小。

- 分位数跟踪误差波动率(QTEV):上述超额收益的波动性,考虑指标稳定性与置信度。

- 背后逻辑:

- 综合时间维度,不单次判断策略有效性,以避免因偶然性导致误判。

- 通过模拟与统计指标使策略评价更客观科学。

3. 实证分析(第5-7页)

- 实证案例:

- 采用中证800成分股构建的多因子对冲策略;

- 样本期:2008年1月至2014年9月,共80个月;

- 每月从800只股票中选取100只股票,等权重组合并换仓;

- 杠杆对冲处理,中证800指数作为对冲基准。

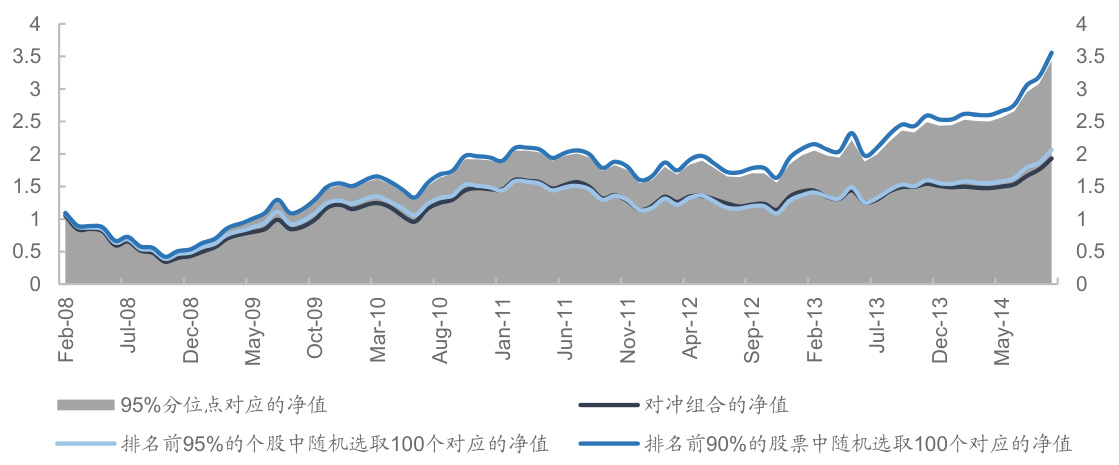

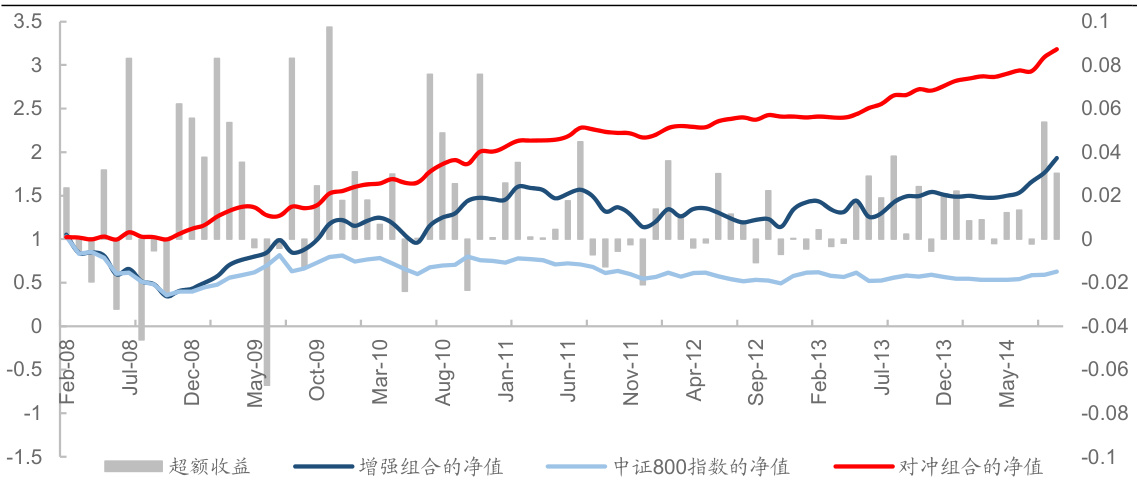

- 图1解读:

- 显示对冲策略累计净值上涨趋势明显,特别是2014年上涨幅接近30%;

- 超额收益(柱状图)波动但整体为正,支持策略短期内具备一定alpha能力。

- 表1解读:

- 胜率为66.25%,信息比率1.733,年化收益12.41%,最大回撤7.51%,Calmar比率1.653,盈亏比4.31,显示传统指标下策略表现优异;

- 但此时未排除潜在“运气”成分。

- 随机组合参数设置:

- k=100,M=1000;

- 加权方法与策略组合相同;

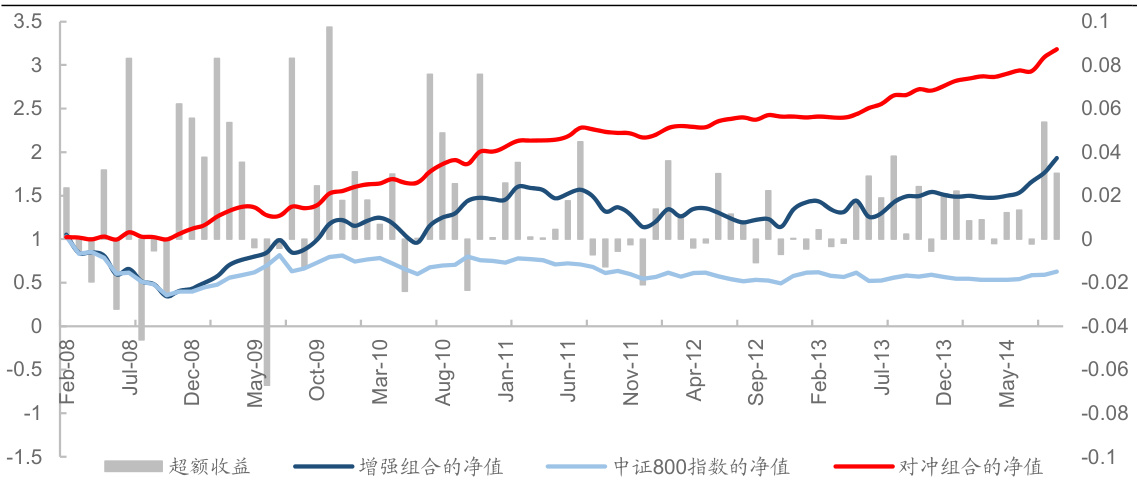

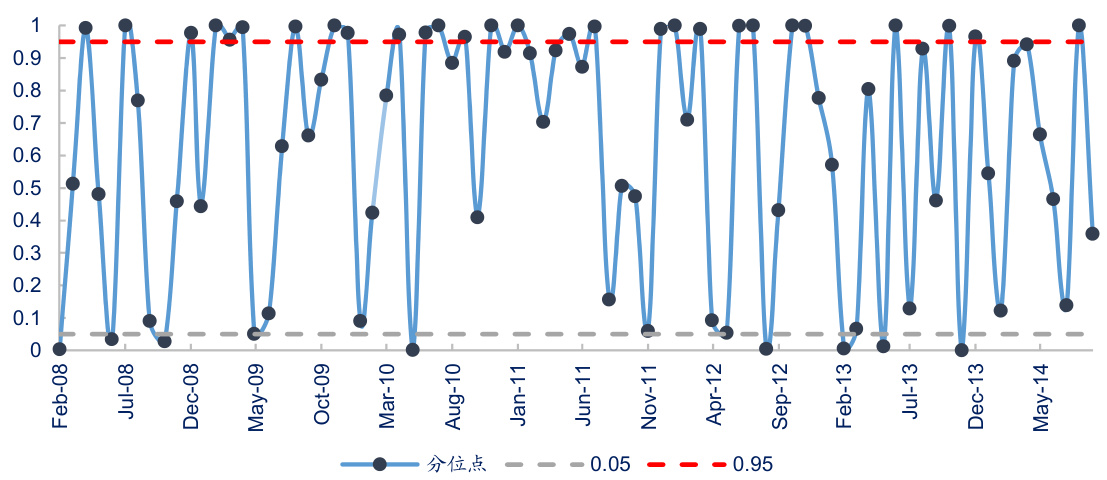

- 图2解读:

- 图示每月的策略收益率在随机组合收益率中的排名分位;

- 95%分位线标明有效策略的阈值;

- 超过阈值的月份不足40%,即仅28个月表现优于95%随机组合,显示多数时间策略表现不显著优于随机;

- 甚至出现极少数月份表现劣于绝大多数随机组合。

- 表2解读:

- 在0.05的置信水平下,PO为35%,QTE为-0.709%,t统计量-3.14,负值且显著,表明策略平均回报显著低于随机95%分位门槛;

- 在0.10置信水平,PO提升至45%,但QTE依然为负且显著;

- 结论指向策略表现中含较多“运气”,选股能力有限。

- 逻辑说明:

- 策略不能简单以传统指标定性,须结合分位数统计评价以便更科学地理解其选股能力和运气占比。

4. 质疑与启示(第7-8页)

- 可能质疑:

1. 没考虑风险对比,策略收益更佳是否源于承担更高风险?

2. 以95%分位数为门槛是否过于苛刻,过于接近极端收益难超越?

- 对风险的应对:

- 检验随机组合的风险分布,确保随机组合风险分布与策略相当;

- 进一步用风险调整收益:将随机组合收益乘以风险比率调节因子,从而修正风险差异带来的收益差异,重新评价策略。

- 对阈值严苛性的解答:

- 极端幸运的组合几乎不可能出现(概率如10^{-130},极端事件非常罕见);

- 95%分位数基于完全随机组合,合理反映大多数随机选股的表现水平,且稳健不易被极值掩盖。

5. 深入案例与总结(第8-9页)

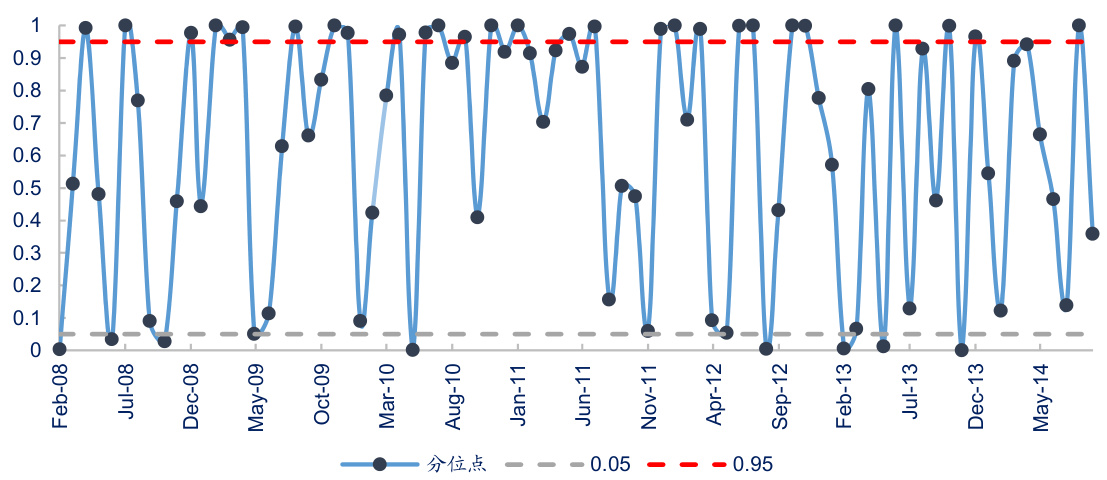

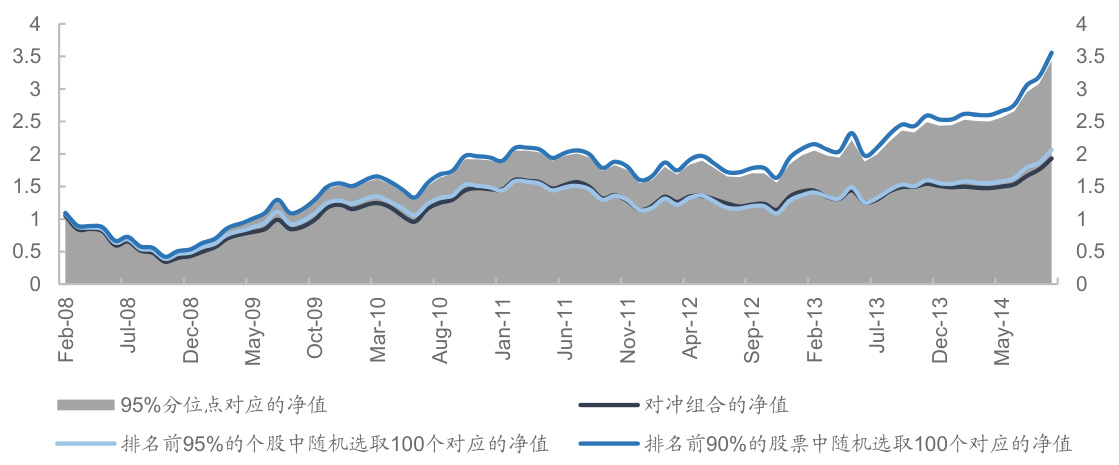

- 图3解读:

- 展示对冲组合净值曲线与三类随机组合净值曲线对比:

- 95%分位数对应的灰色区域净值表现适中;

- 轻度放宽至前90%个股抽样的随机组合获得更高净值(约两倍于95%分位线);

- 对冲组合累计净值约为193%,与前95%个股中随机选股表现相当。

- 反映出若只过滤差股,大量随机抽样同样可获得合理回报,暗示策略选股能力未显著超越“排除差股,剩余随机选股”的简单方法。

- 方法优势:

- 通过数据驱动、无分布假设的评价方式结合分位数对比,帮助策略开发和运营者全面理解选股策略运作特质;

- 对短时间策略尤为适用,突破了传统需长回测周期才能得出可靠评价的局限。

- 方法局限:

- 需预知股票池范围,第三方或投资者可能难获取此信息;

- 方法本质是事后分析,不具备强预测能力,仅反应历史和样本外表现的统计特征。

- 报告综合建议:

- 将本评价方法作为策略排序和辅助工具,而非单一定性标准,规避过度依赖“指标数字”导致的策略过拟合风险。

- 结合经典的收益-风险体系,多个角度共同评估策略的稳健性和有效性。

---

三、图表深度解读

图1:中证800对冲策略收益净值曲线(第6页)

- 描述:

- 展示2008年至2014年间,策略净值(深蓝色)与中证800指数净值(浅蓝色),红线为对冲组合净值,灰色柱状为超额收益。

- 解读:

- 策略净值展现稳步上升趋势,组合能够产生历史超额收益;

- 2014年上涨显著,超额收益累计近30%,显示一定的alpha能力;

- 超额收益虽具波动,但长期正向趋势为该策略提供传统指标上的有效性支撑。

- 联系文本:

- 支持文本中“表现优秀”的传统收益-风险指标,但报道后续通过随机对照提出警示,避免误判。

---

图2:中证800对冲策略月度收益率的分位点(第6页)

- 描述:

- 纵轴为该月份策略收益率在随机组合收益率中的分位点;红色虚线为95%阈值。

- 解读:

- 多数月份分位点不到0.95,有些月份甚至明显低于5%分位点,表明策略表现并非一贯卓越;

- 只有约35%的月份策略收益超过95%随机组合门槛,凸显策略表现存在较大随机性和波动。

- 联系文本:

- 图表佐证策略“有效率”只有约35%,策略运气成分较重。

---

图3:中证800对冲组合与随机组合的净值曲线对比(第8页)

- 描述:

- 显示对冲组合净值曲线(深蓝色)与三种随机组合净值曲线:

- 95%分位数对应随机组合(灰色区域);

- 排名前95%随机选股组合(浅蓝);

- 排名前90%随机选股组合(较浅蓝色);

- 解读:

- 95%分位对应净值表现温和,说明该分位数作为门槛较为合理,避免极端值干扰;

- 对冲组合表现与选股能力相当于从排名前95%股票中随机选股,未显著超越;

- 选股策略并非显著优于简单的排除表现差个股后的随机选股。

- 联系文本:

- 通过对比进一步破除“95%阈值过严”的质疑,展示由数据驱动选择的评判标准的合理性。

---

表1:中证800对冲策略收益-风险特征(第6页)

|指标 |值 |

|----------|----------|

|胜率 |66.25% |

|信息比 |1.733 |

|年化收益 |12.41% |

|最大回撤 |7.51% |

|盈亏比 |4.31 |

|Calmar比率|1.653 |

- 说明:

- 指标显示策略有较高的成功率和风险调整后收益,单纯依传统收益-风险视角,策略表现良好。

---

表2:中证800对冲策略有效性评价指标(第7页)

|阈值 |PO (%) |QTE (%) |QTEV (%) |t统计量 |

|----------|--------|---------|---------|-------------|

|95% (α=0.05)|35 |-0.709% |0.0408% |-3.14* |

|90% (α=0.10)|45 |-0.366% |0.0363% |-1.72 |

- 解读:

- PO值说明仅35-45%的月份策略超出随机组合阈值;

- QTE负值且显著,显示策略平均收益在统计意义上不及随机组合的高分位数收益,暗示运气含量明显;

- 该表格进一步验证策略表现无法完全归因于选股能力。

---

四、估值分析

本报告未涉及公司估值方法、目标价或市盈率等内容,而是围绕量化选股策略有效性评价进行的理论与实证研究。因此,估值分析章节不存在。

---

五、风险因素评估

- 报告指出的风险和限制:

- 传统评价指标忽视了“运气”成分,可能导致过度乐观的策略表现评估,实际实施时可能面临显著业绩回撤。

- 评价方法对股票池必须明确已知,第三方或非开发者投资者难以获取全部信息,可能影响应用的广泛性。

- 方法本质是事后统计分析,不能直接预测未来策略表现,存在统计回归风险。

- 评价时风险水平差异可能影响判断,需要运用风险调整收益进行补充。

---

六、批判性视角与细微差别

- 本文突出了传统基于指标(如胜率、信息比率)评价方式的不足,科学引入随机选股作为“对照组”,增强了评价的严谨性。

- 报告提醒投资者谨慎解读策略表现,避免过度依赖回测高收益,防止陷入“数据挖掘陷阱”。

- 报告方法侧重统计显著性检验,较少涉及实盘交易成本、市场冲击成本及策略实现难度,实际应用时需加以整合。

- 评价方法前提是股票池固定且表现均匀分布,若市场结构变化或股票池漂移,会对方法稳定性提出挑战。

- 报告中95%分位数阈值正式提出后应在其他策略或多市场验证以增强稳健性。

---

七、结论性综合

本文《量化策略评价系列之二——运气还是能力:选股有效性的评价》通过首次引入与随机选股结果比较的思想,为量化选股策略的有效性评价建立了科学、规范化的评价体系。其核心创新是利用大量随机抽样构建策略收益的参考分布,通过判断策略收益超越随机组合收益分位数的频率和幅度,精细地区分策略表现中的“运气”与“能力”成分。

实证部分以中证800多因子对冲策略为范例,结合丰富的统计指标(PO、QTE、QTEV)、图形(净值曲线、收益分位点、与随机组合对比),严谨解释了策略的表现并非总显著超越随机基准,尤其在较严格的95%阈值判定下,“有效”月度比例仅35%,且平均收益显著小于随机组合95%分位数。进一步分析表明,策略实际表现相当于排除表现最差15%股票后随机选股的结果,暗示策略的选股“能力”有限。

该评价思路同时对传统基于收益-风险指标的评价体系形成重要补充,强化对策略稳定性和数学显著性的认知,指导投资者和策略开发者应以多维度、多角度审慎对待量化模型的回测成绩及实盘表现,避免过度追求峰值收益而忽视潜在运气因素。

报告还针对常见质疑提出合理回应,强调风险调整和阈值设定的合理性,维护方法的科学性和鲁棒性。同时也辨识出当前方法局限,如股票池的依赖性及事后分析属性,为后续研究和实操提供方向参考。

总体而言,本文树立了量化策略研究中“随机基准对照评价”的理念,推动行业建立更为规范、客观和数据驱动的策略性能评估体系,具备较强的理论创新价值和实践指导意义,为国内量化投资研究注入了宝贵的深度观点和工具方法。

---

(注:引用页码严格标示于段落出处,确保本分析基于原文内容)

[page::0,4,5,6,7,8,9]

附录:主要图表引用

- 图1 中证800对冲策略的收益净值曲线

- 图2 中证800对冲策略月度收益率的分位点

- 图3 中证800对冲组合与随机组合的净值曲线对比