2022 年金融工程年度策略系列之基金产品模块

创建于 更新于

摘要

报告指出2021年基金抱团现象逐步瓦解,基金持仓集中度自2021Q1达到顶峰后显著下降,抱团收益呈现周期性下行趋势,抱团时代已过。未来具备特质化选股能力的基金管理人将获得超额收益,且通过传统量化改进的TM模型定义选股能力。固收+产品面临银行理财净值化转型带来的机遇与挑战,打新收益下行推动固收+产品寻找新的稳定收益来源,期权策略如量化对冲和备兑、鲨鱼鳍策略成为未来重要的收益增强手段。期权相关公募及银行理财产品数量持续增长,显示潜力巨大 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6]

速读内容

后抱团时代的论证与基金持仓趋势 [page::2][page::3]

- 2021年基金持仓集中度(CR5)自2021Q1达顶峰后持续下降,基金抱团行为减弱。

- 核心抱团池个股收益呈周期性波动,2021年以来抱团收益总体进入下行通道,单季度表现不稳。

- 抱团取暖时代难以持续,未来选股需避开传统热门抱团股以寻求超额收益。

管理人特质化选股能力定义与TM模型改进 [page::3]

- 特质化选股需要避开人群拥挤的传统抱团股票,优先配置非抱团热门股。

- TM模型结构中纳入二次项和SMB、HML因子,提升对中证500等基准的适应性,改进选股能力判别。

银行理财净值化转型与固收+规模现状 [page::3][page::4]

- 银行理财产品大量净值化转型,新发产品数量和规模均较去年明显下降。

- 现存固收+产品半数规模不足10亿元,整体市场约16000亿元,个人投资者占比约52.56%。

- 理财产品波动加大背景下,固收+产品具备成为居民储蓄新“存钱罐”的潜力。

打新收益下行与新收益来源的探索 [page::4][page::5]

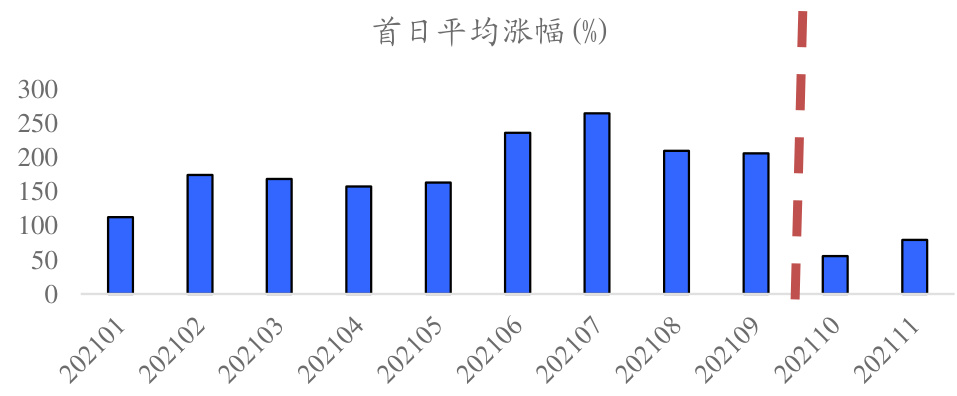

- 9月打新规调整后,新股首日平均涨幅显著下降,打新红利减少。

- 固收+产品需寻找替代收益来源以保持稳定收益。

固收+期权策略的发展与典型应用 [page::5][page::6]

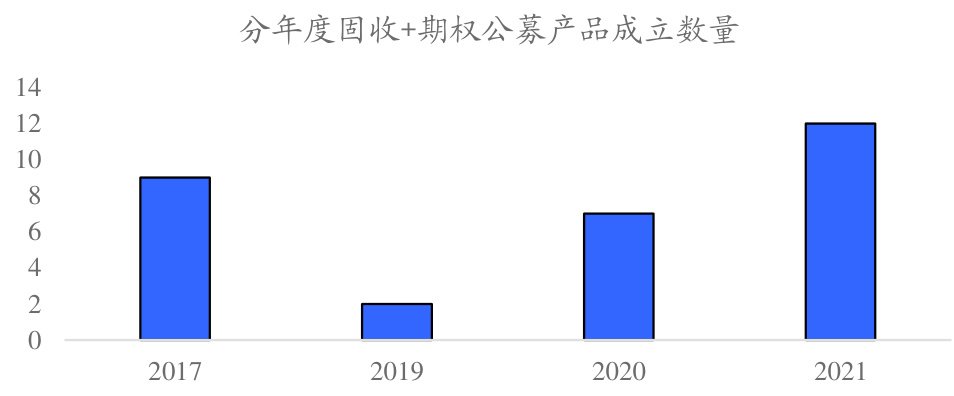

- 2021年以来,固收+期权公募产品数量快速增加,银行理财也更为成熟。

- 量化对冲策略通过持有股票头寸和股指期货空头对冲市场风险,获取基差收益。

- 期权组合策略如备兑增强、鲨鱼鳍结构灵活应对不同市场环境,实现收益锁定和增强。

- 鲨鱼鳍期权为核心策略,兼顾收益稳定与波动适度增强,适配多种挂钩资产。

深度阅读

2022年金融工程年度策略系列之基金产品模块深度分析报告

---

1. 元数据与概览

- 报告标题: 2022年金融工程年度策略系列之基金产品模块

- 发布机构: 国泰君安证券研究所金融工程团队

- 发布日期: 2021年12月2日

- 主要分析师及联系方式: 陈奥林、殷钦怡、杨能等,多位分析师参与研究,覆盖多方面专业领域,确保报告的专业性和权威性。

- 报告主题: 本报告聚焦于基金产品模块的年度策略,重点讨论后抱团时代的特质化选股能力、固收+产品面临的挑战与机遇,尤其是固收+产品中的期权应用前景。

- 核心论点:

- 抱团现象正在瓦解,基金依赖“抱团取暖”获取超额收益的时代过去;具备特质化选股能力的基金管理人将迎来表现机会。

- 固收+产品在银行理财净值化转型、打新收益下降的背景下既面临挑战也拥有新机遇,尤其是应用期权策略可获得稳定且灵活的增强收益。

- 风险提示与免责声明: 详细披露衍生品监管风险、期权市场波动等,报告结论基于量化模型且与研究所策略观点可能不完全吻合,提醒投资者审慎决策。

- 报告评级说明: 说明了股票和行业评级体系,便于后续结合市场表现对结论进行验证。

总之,报告通过深度剖析当前市场基金抱团行为的衰退趋势,结合量化及选股模型提出未来基金管理人的核心竞争力,进一步针对固收+模块内的创新应用——期权策略进行了重点展望,强调该领域的投资潜力与风险,是一份结合宏观策略与微观产品创新的年度策略报告。

---

2. 逐节深度解读

2.1 抱团龙头白马已是过去,具备特质化选股能力的管理人将大放异彩

1.1 两方面论证为何处于“后抱团时代”

关键观点:

- 2019年开始的基金抱团现象逐步瓦解,不论是“茅指数”还是“宁指数”抱团,靠简单“抱团”难以持续获得超额收益。

- 抱团的两个前提:基金持仓集中且调仓行为不频繁;抱团股票本身有长期显著超额收益。当前两点均难成立。

数据与逻辑:

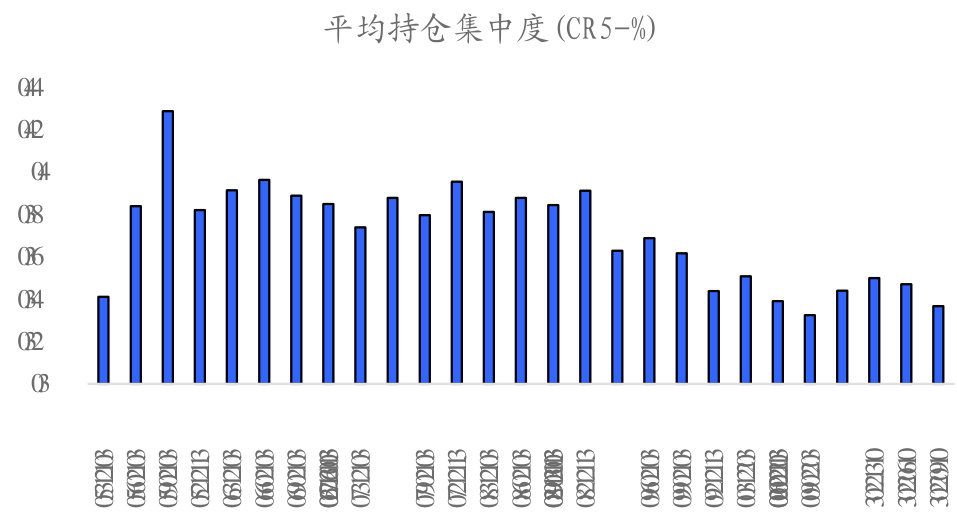

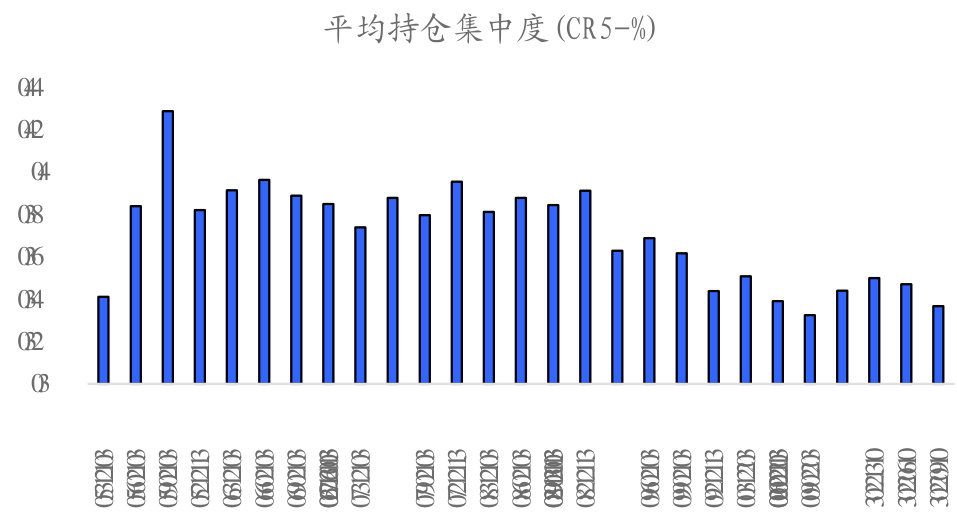

- 以CR5(前五大持有比例)衡量基金持仓集中度,自2021年第一季度见顶后,连续两个季度显著下降(图1),表明资金开始分散,抱团松动。[page::2]

- 2021年基金抱团的调仓换股加剧,宁德时代取代贵州茅台成为基金重仓榜首,新增多只新兴股票,打破了过去基金间的“紧密抱团”。

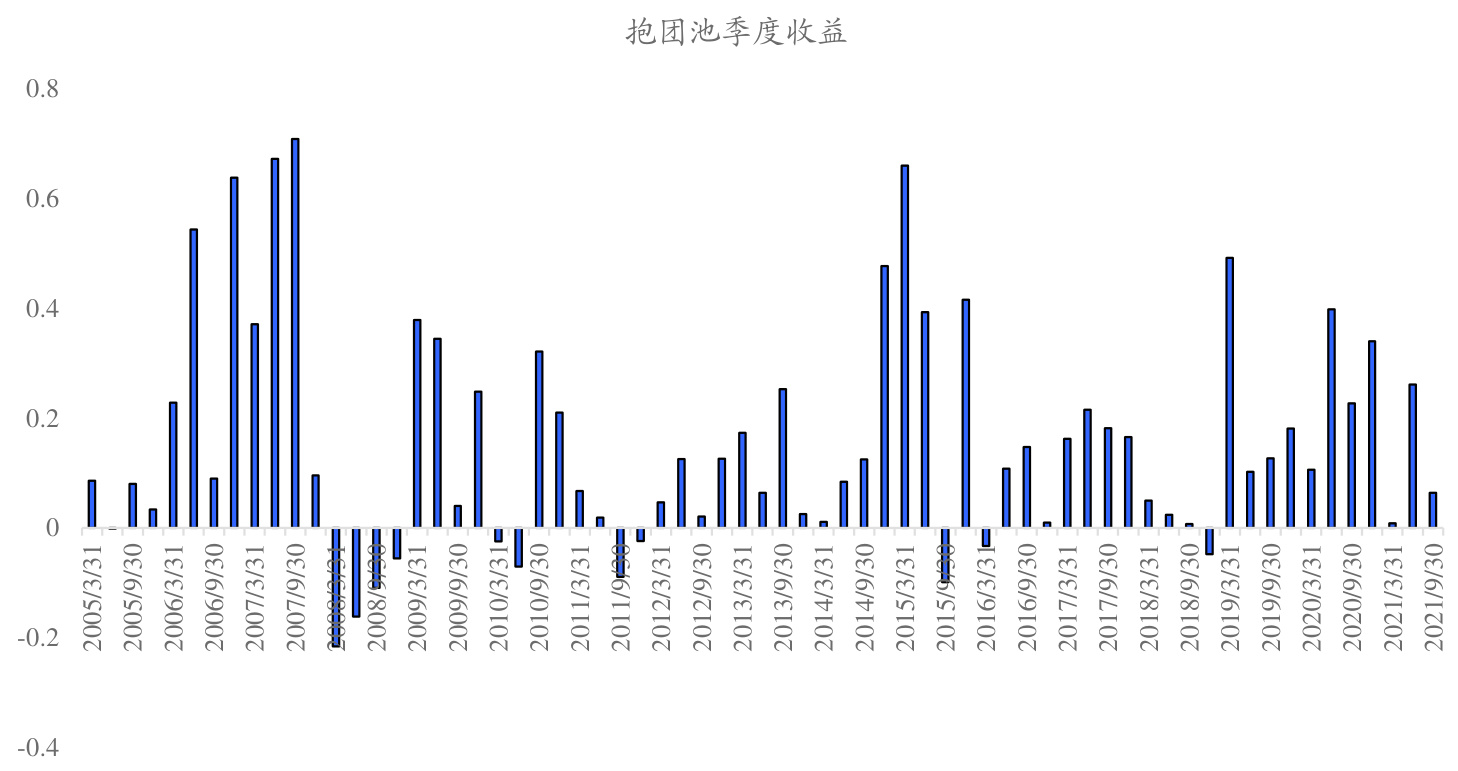

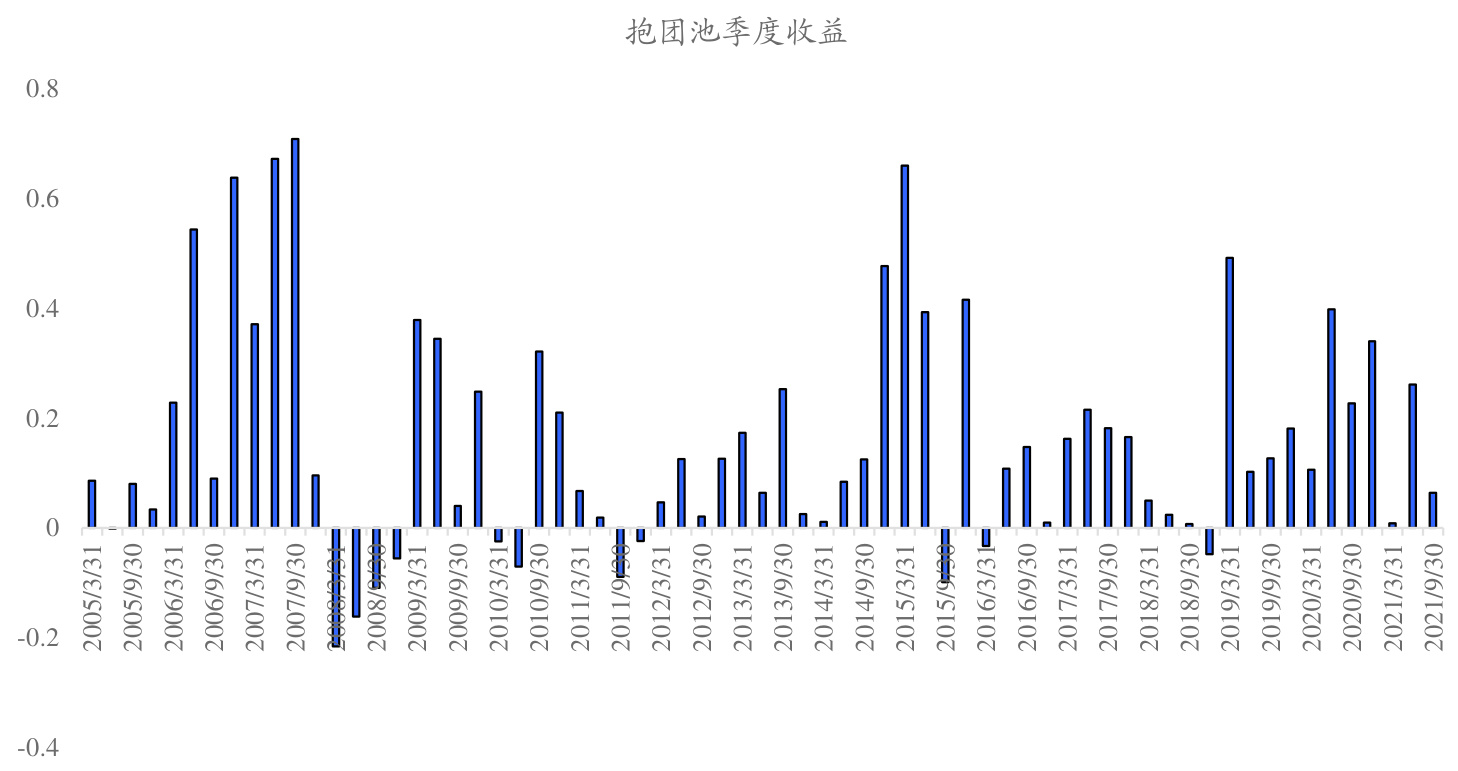

- 核心抱团股票池(2016年至今主动权益基金持有最多及持有金额最大的前50只股票)收益呈现周期性,下行周期一般为5-8个季度[图2]。2021年抱团收益总体在下行趋势,Q1收益仅0.85%,Q2反弹到26.13%,但Q3飙升后再次下滑至6.42%,当前下行压力尚未解除。[page::2][page::3]

解读:

基金抱团热度减退使得其作为超额收益来源的作用减弱,依赖抱团策略“取暖”难以为继。且市场对抱团股票的估值周期波动明显,投资者应警惕抱团周期带来的阶段性回调风险。

1.2 如何定义管理人的特质化选股能力

核心思想:

- 特质化选股能力包含两个方面:

1. 选股域——避免热门抱团股,更多布局非传统热门股或新兴领域。

2. 选股能力——用改进的TM模型(四因子模型带二次项)进行量化筛选以捕捉alpha。

模型公式:

\[

Ri - Rf = \alphai + \beta{1,i}(R{benchmark} - Rf) + \beta{2,i}(R{benchmark} - Rf)^2 + \beta{3,i} \times SMB + \beta{4,i} \times HML + \varepsiloni

\]

- 选基准指数从沪深300改为中证500,以覆盖更广泛非龙头白马股,符合“避开人多的地方”的策略需求。(解释了模型中加入了非线性项,也强调了资产选择的重要性)[page::3]

2. 固收+:新机遇也是新挑战

2.1 银行理财净值化转型和固收+的机遇

背景建设:

- 2018年多部委协同发布“资管新规”,推动理财产品净值化管理,要求2021年底完成。理财产品转型市值法估值后波动性上升,降低了投资者的持有体验。

- 2021年9月起监管严苛,新发理财产品不得继续使用摊余成本法,会计处理趋严,增加了市场波动。

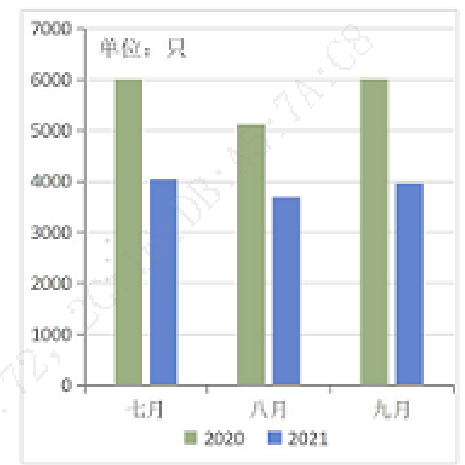

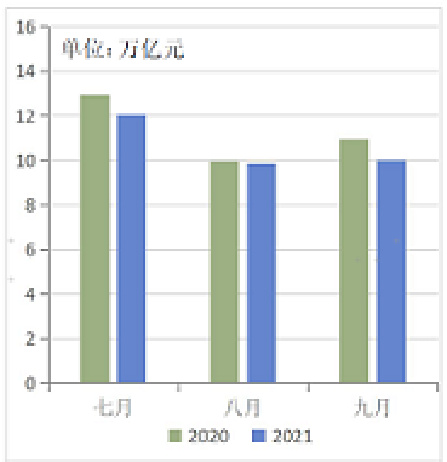

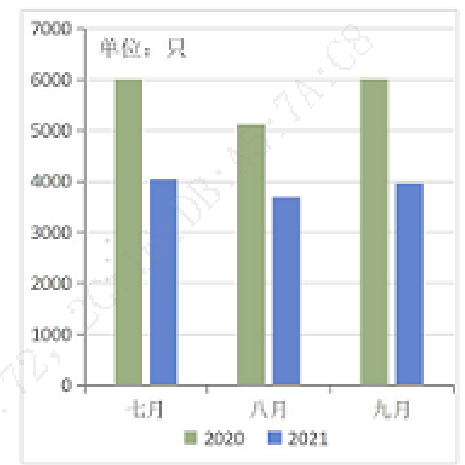

- 下半年银行理财新发数量和规模均较去年同期下降(图3显示2021年7-9月新发行产品及规模均低于2020年同期),部分居民储蓄流出银行理财,寻找替代品。

固收+现状:

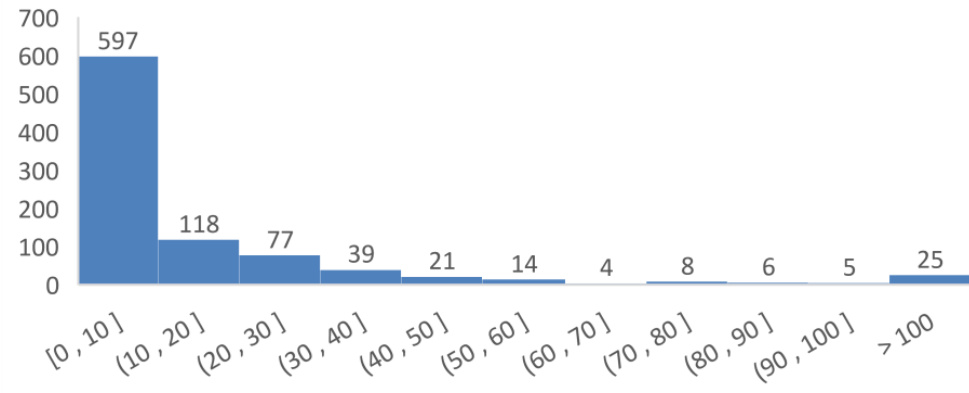

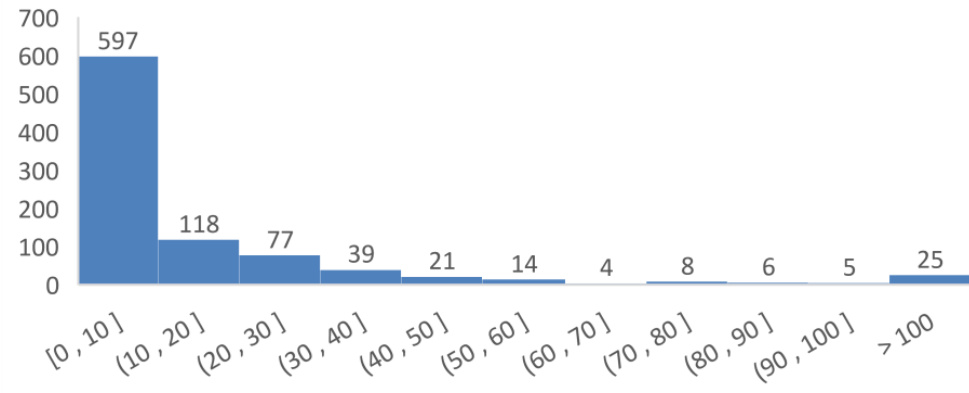

- 当前固收+市场规模约1.6万亿,公募固收+基金数量多但整体规模较小(平均单只17.49亿,半数规模不足10亿,见图4),仍有较大发展空间。约52.56%资金来自个人投资者,说明居民储蓄转向固收+潜力巨大。[page::3][page::4]

2.2 挑战:打新收益下行

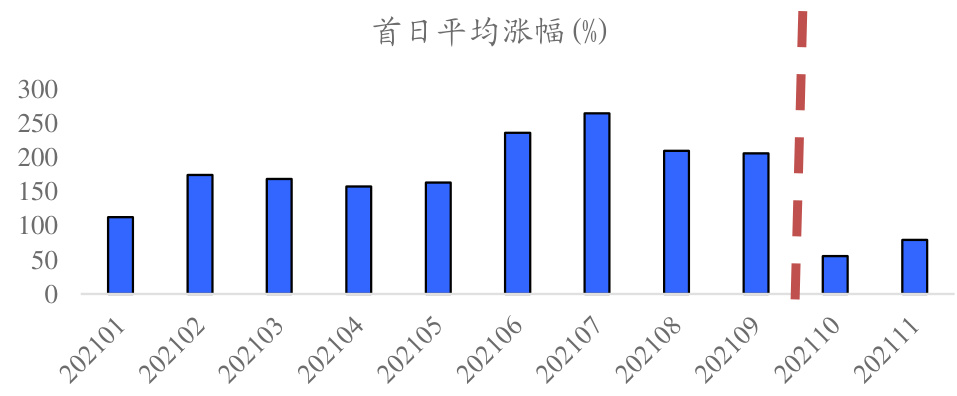

- 2021年9月新打新规调整高价剔除比例由10%降至3%,遏制了新股IPO报价的虚高,结果导致新股首日均涨幅明显下降(图5)。

- 打新作为固收+产品稳定收益的重要来源,其收益下降使固收+产品亟需寻找新收益来源。[page::4][page::5]

2.3 固收+期权:未来蓝海

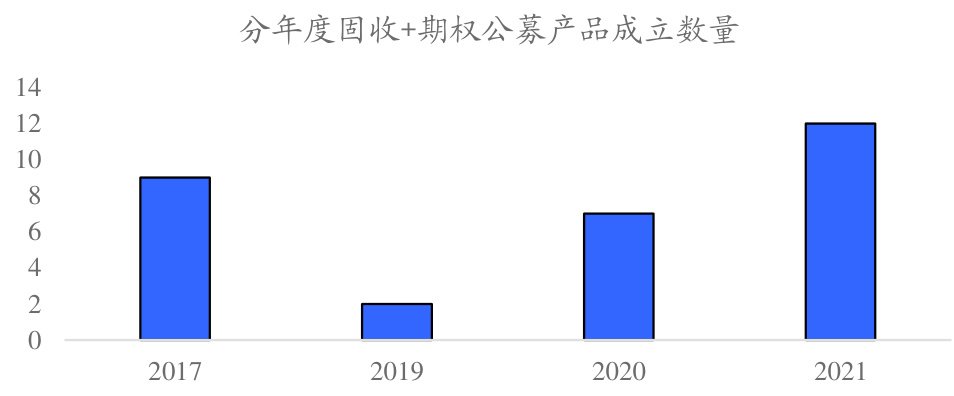

- 期权增强策略在固收+公募中尚未普及,但2021年产品数量显著增加(图6),表明市场对期权策略的认同度和接受度提升。

- 银行理财端对期权应用更早、更成熟,公募跟进趋势明显。[page::5]

2.3.1 量化对冲策略

- 常用方式是持有股票底仓同时持有股指期货空头,既降低市场风险,又能赚取基差收益。(基差指的是股指期货价格与现货价格的差异,负基差时持有空头合约可盈利)[page::5]

2.3.2 期权组合策略增强

- 期权组合策略可以灵活应对多样市场,降低单边市场风险。

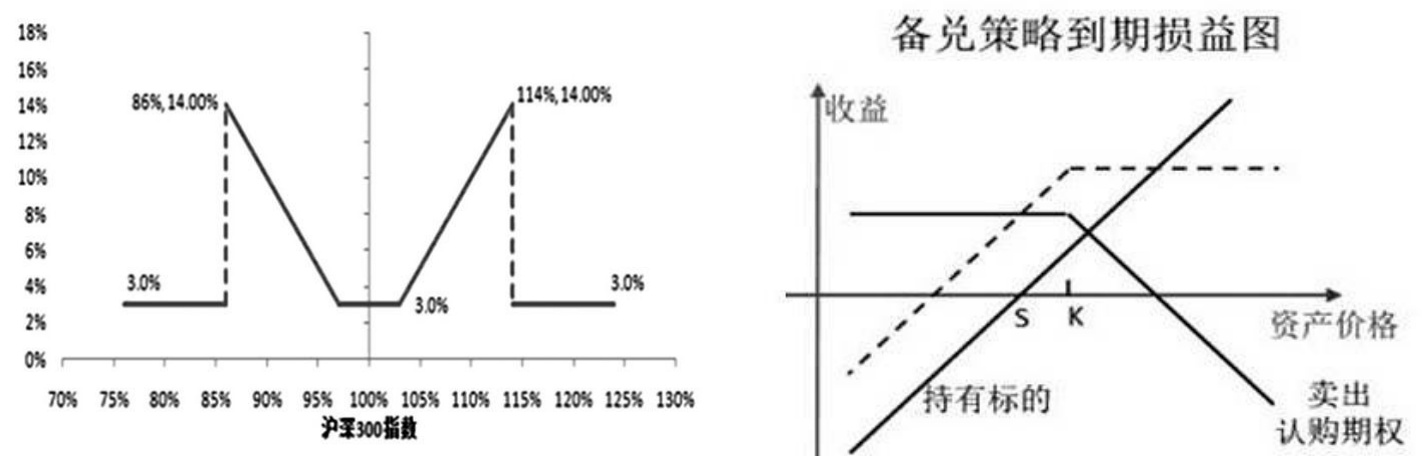

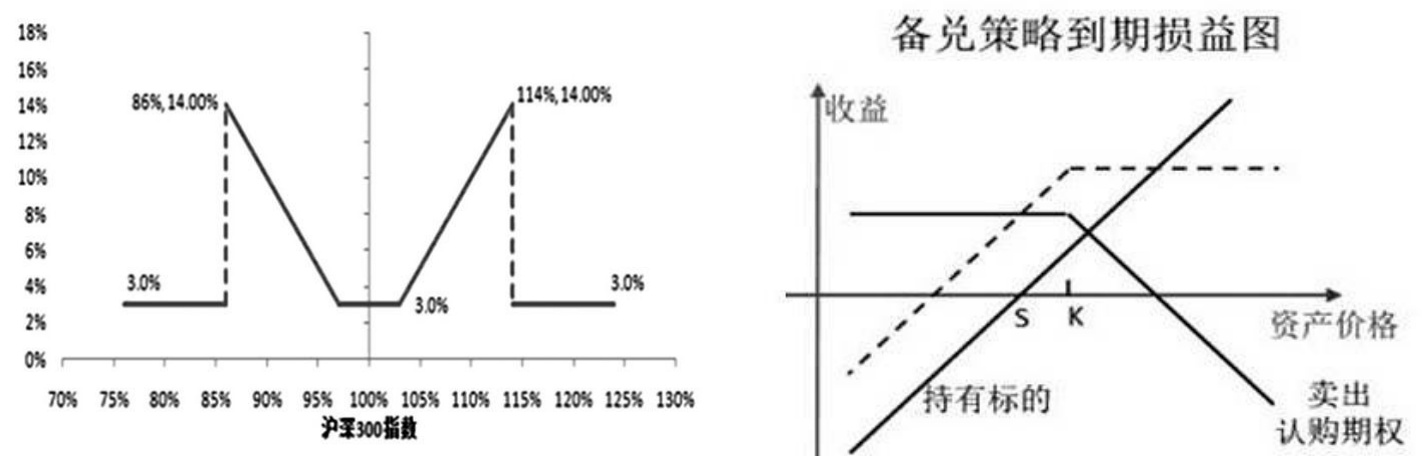

- 报告举例两种常用策略:

- 备兑策略:持有标的资产同时卖出认购期权,赚取权利金。适合震荡市,期权到期不被执行则赚取全部权利金收益。

- 鲨鱼鳍策略(双边鲨鱼鳍):嵌入双边障碍敲出结构,收益可保护3%的固收模块收益,在市场波动区间内能增强收益。设计允许在指数价格较大幅波动时敲出以锁定已有收益。[page::6]

图7与图8展示了两个策略的收益结构及风险收益特征,易于理解备兑策略的收益随价格线性增加及鲨鱼鳍策略的区间限定收益和保护机制。

3. 风险提示

- 衍生品监管可能收紧,影响策略开展。

- 期权市场本身波动较大,策略执行存在市场风险。

- 结论仅基于量化模型,投资者应结合多方观点理性判断。[page::6]

---

3. 图表深度解读

- 图1:基金持仓集中度(CR5)自2021Q1见顶后大幅下降

显示资金从集中持仓逐渐分散,基金抱团渐趋瓦解。横坐标为季度,纵坐标为CR5百分比,大趋势明显下降,支持报告观点。

- 图2:核心抱团池的季度综合收益周期性明显

显示抱团收益波动,2021年Q1-Q3伴随波动下行,未现持续复苏趋势。横跨16年至今,清晰展示5-8季度的收益下行周期。

- 图3:2021年7-9月银行理财产品新发数量和规模同比下降

新发产品和募集规模均显著较2020年同期减少,反映监管收紧及产品吸引力下降风险。

- 图4:固收+产品规模分布,半数规模不到10亿

说明该细分市场总体规模偏小,具备较大成长空间。可为资金转移的承接地提供基础。

- 图5:9月打新规则变动后新股上市首日涨幅显著下降

规律性断点明显,说明新规有效压制了打新红利,固收+策略收益稳定性因此受一定影响。

- 图6:固收+期权策略公募产品数量大幅上升

公募市场对期权策略的接受度提升,显示该策略成为未来固收+重要的增强收收益工具。

- 图7与图8:鲨鱼鳍和备兑策略收益结构的示意图

详尽展示两种常用期权策略的收益机制,有助于理解期权策略的灵活性和防御性。

---

4. 估值分析与预测

报告未直接提供传统的公司或产品估值目标价及详细DCF或PE等估值模型,但从策略层面涉及选股模型(TM模型的引入)及固收+产品的资产配置策略上,隐含了对回报率和风险调整收益的关注。TM模型的应用说明了基金管理人需要在非热门板块寻找alpha,利用更广的中证500指数作为基准,有助于挖掘被低估的小盘股机会,提升收益空间。固收+期权策略则主要关注收益稳定与风险对冲能力的平衡,而非单一估值目标。

---

5. 风险因素评估

- 衍生品监管风险: 未来监管政策或收紧,限制期权等衍生品的使用范围与自由度,影响固收+策略有效实施。

- 市场波动风险: 期权市场波动较大,策略执行须严密监控与灵活调整,避免异常波动下损失加剧。

- 模型与策略独立性风险: 报告结论基于量化模型,可能与研究所主流策略观点不完全一致,投资者需结合多方面信息审慎采纳。

报告未提及具体缓解机制,但提示投资者重视上述风险,建议结合自身风险偏好审慎操作。[page::6]

---

6. 批判性视角与细微差别

- 报告强调抱团瓦解与特质化选股能力的重要性,虽有充分数据支持,但“抱团取暖时代已去”这一论断具有一定的趋势性判断性质,未来若市场出现新一轮主题抱团,或以新能源等新兴行业为主导,逻辑或需重新评估。

- 固收+产品多数规模偏小,增长潜力巨大,但规模小也可能对应流动性风险及投资管理难度,报告对此关注不足。

- 期权策略作为固收增强工具,灵活且收益稳定,但期权交易成本、市场流动性和理解门槛较高,报告略显乐观,未充分讨论复杂性管理与投资者教育难题。

- 报告提到选股模型改进,但该模型的实际应用效果依赖于基准选择及多因子模型的稳定性,是否适应市场环境突然剧变尚缺乏实证验证。

- 报告中部分图表(如理财产品新发情况)所用数据呈现较为粗略,存在国别、品种类别等维度较少的问题,可能影响结论的泛化能力。

---

7. 结论性综合

本报告系统呈现了2021年基金领域最重要的结构变化——基金抱团策略的衰退及“后抱团时代”到来,提出未来具备“特质化”选股能力的基金管理人将成为超额收益的主要来源。通过定量分析,基金持仓集中度CR5从2021Q1开始明显下降,核心抱团股票周期性收益表现也已进入下行阶段,显示过去依赖抱团的投资策略难以延续。

固收+模块作为银行理财净值化后的主要替代储蓄工具,当前面临打新收益下降的挑战,同时在理财新规影响下银行理财产品规模下降,为固收+产品带来前所未有的资金转移机遇。特别是期权策略的加入,为固收+产品的收益增强和风险控制开辟了新路径。报告详尽介绍了多种期权组合策略,如备兑增益和鲨鱼鳍策略,展示了期权策略在不同市场环境下灵活调整的优势与收益保护功能。

图表数据提供了扎实的量化依据,基金抱团显著松动、理财产品规模萎缩、打新收益率下降以及期权产品迅猛增加的趋势均被直观展现,辅以模型公式和策略架构深化理解。

风险方面,监管政策收紧、期权市场波动和模型独立性均为需要警惕的重要因素,投资者应结合报告提示全面评估。

总结来看,报告展现了基金投资的下一步发展方向——从被动依赖抱团转向主动特质化选股,固收+则通过引入期权工具实现收益的稳定增强。整体立场中性偏积极,对具备创新能力的基金管理人及固收+期权策略给予高度关注与期待,适合投资者深入研究和战略布局。

---

参考页码

[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]

---

图片引用示例

- 图1基金持仓集中度趋势:

- 图2核心抱团池收益:

- 图3银行理财产品新发变化:

- 图4固收+产品规模分布:

- 图5打新收益变化:

- 图6固收+期权产品增长:

- 图7-8期权策略收益结构:

---

此份分析力求深入全面涵盖本文所有主要分析点,结合报告图表明确阐释趋势与逻辑,敬请参考。