商品市场宏观风险因子模型初探

创建于 更新于

摘要

本报告基于结构化风险模型理念,首次构建适合国内商品市场的宏观风险因子模型。通过构建多因子备选库,筛选具有效性、低共线性、显著性和稳定性的宏观因子,最终确定五大类风险因子:利率、通胀、流动性、周期与汇率风险。采用时间加权滚动回归获取因子暴露,结合Bootstrap稳健回归方法提升因子显著性和稳定性,模型对商品期货收益截面解释度超过50%。同时比较了等权合成和逐步回归两种因子组合方法,发现较好的风险因子结构有助于风险管理和投资组合优化 [page::0][page::4][page::6][page::14][page::19][page::28][page::29][page::33]

速读内容

宏观风险因子筛选流程 [page::6]

- 设定因子有效性(Adj-R2为正)、低共线性(VIF较低)作为核心筛选标准。

- 采用等权合成与逐步回归/Lasso回归两途径构建低相关性因子组合。

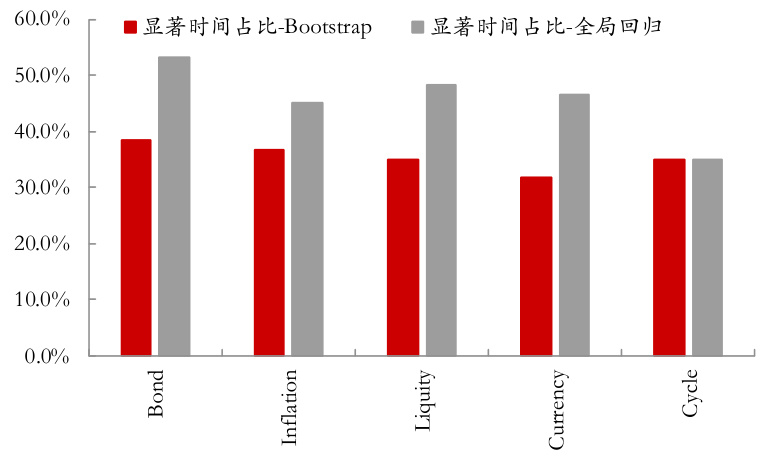

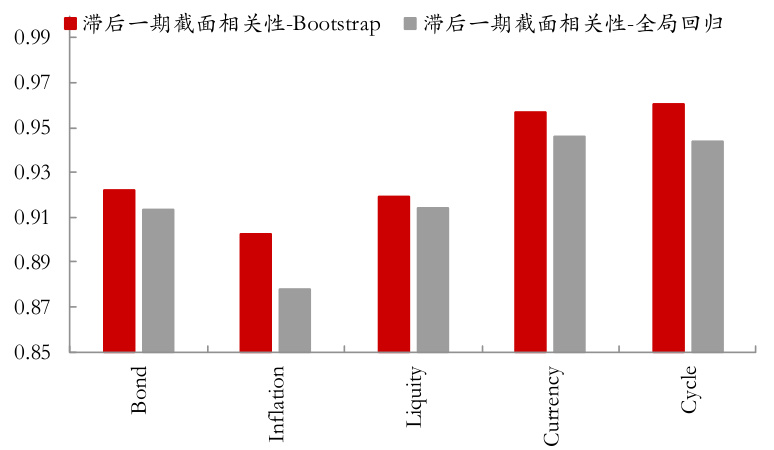

- 进一步验证因子显著性(时间占比>30%)与稳定性(滞后相关性>0.85)。

商品期货品种和宏观因子库构建 [page::7][page::8][page::9][page::10]

| 类别 | 主要期货品种 | 上市时间 |

|--------|-----------------------|-------------|

| 黑色系 | 焦炭、螺纹钢、铁矿石等 | 2009年前后 |

| 有色金属 | 铜、铝、铅、锌等 | 1995起 |

| 能源化工 | PTA、甲醇、塑料等 | 2006-2013 |

| 农产品 | 豆粕、玉米、白糖等 | 2000-2013 |

- 采集利率、汇率、通胀、货币供应量、工业、进出口等多维宏观经济指标,含环比、同比及衍生指标。

- 对不同数据频率和滞后性进行处理,采用同比与环比数据平衡季节性和平稳性。

单因子显著性分析[page::13][page::14][page::16][page::18]

- 商品不同品种对因子敏感度显著因子数量及种类差异显著,美元指数(USDXd)、景气指数(CILId)及货币供应同比(M1_t)为最具代表性的显著因子。

- 单因子回归表明同比数据对铜等品种的解释优于环比数据。

风险因子低共线性及分类 [page::19][page::20][page::21]

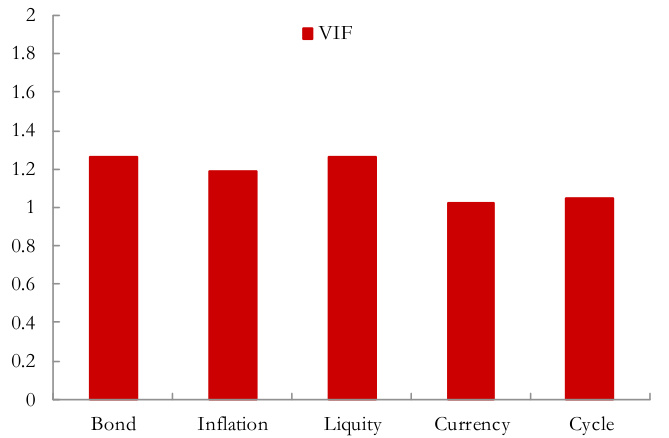

- 对15个显著因子计算相关矩阵和方差膨胀因子(VIF),发现利率因子高度相关,其他因子相关性较低。

- 将显著因子聚类为五类:利率风险(国债收益率)、通胀风险(CPI、PPI)、流动性风险(M1、M2、贷款余额)、经济周期风险(PMI、BDI、景气指数)、汇率风险(美元指数)。

- 采用等权合成与逐步回归/Lasso回归两种方式构造低共线性风险因子组合,平均VIF约1.16-1.2。

因子暴露与收益的稳健性检验 [page::26][page::27][page::28][page::33]

- 采用时间序列滚动回归加权估计因子暴露,优选24个月窗口和衰减系数0.0577以平衡显著性和稳定性。

- 采用Fama-Macbeth截面回归估计因子风险收益率,显著性时间占比普遍超过30%。

- 引入基于残差法的Bootstrap线性回归,提升因子暴露和截面风险因子收益率估计的稳健性,降低了显著性但提高了稳定性。

两种因子组合对比及模型表现[page::29][page::30][page::31]

- 等权合成5因子组合和逐步回归6因子组合因子收益率高度相关,但逐步回归因子解释度更高(61.46% vs 56.97%)。

- 因子模型整体截面回归平均Adj-R2超过50%,表明宏观因子对商品期货收益有较强解释力。

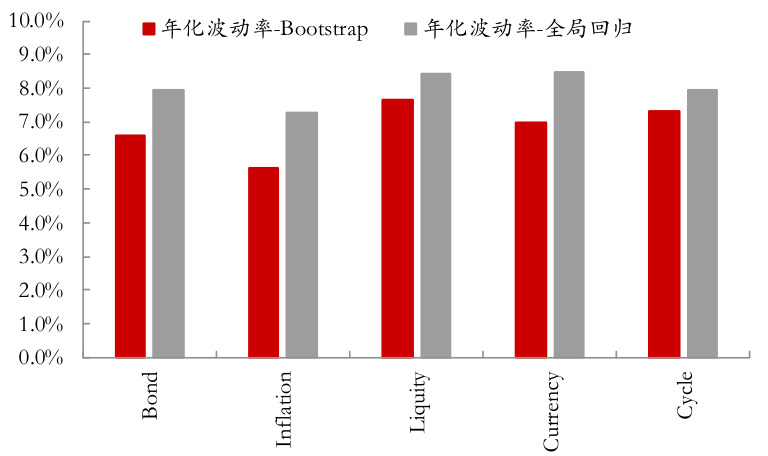

- 各因子收益年化波动率稳定在7%-9%之间,符合理论风险因子特征。

报告结论与展望 [page::34]

- 商品市场宏观风险因子构建在有效性、低共线性、显著性和稳定性四个维度形成筛选框架,确定关键宏观风险因子。

- 报告首次提出适合国内商品市场的结构化宏观风险模型骨架,为期货组合风险管理及资产配置提供基础。

- 后续工作将深入探讨风险因子应用于组合风险配置和动态管理的策略设计。

深度阅读

商品市场宏观风险因子模型初探详尽分析报告

---

1. 元数据与报告概览

报告标题:商品市场宏观风险因子模型初探

作者与团队:李晓辉(高级分析师)、田钟泽(分析师),指导老师朱剑涛(金融工程首席分析师)

发布机构:上海东证期货有限公司东证衍生品研究院

发布时间:2017年10月19日

研究主题:聚焦于构建针对中国商品期货市场的宏观风险因子多因子模型,基于Barra结构化风险模型理念,筛选适合商品市场的有效且稳定的宏观风险因子。

核心目标:

- 建立一套适合国内商品期货市场的宏观风险因子模型。

- 设计因子选择标准和流程。

- 识别显著、有效且稳定的宏观风险因子。

- 使用时间序列与横截面回归结合的方式确定因子暴露和因子收益。

- 采用先进的统计方法(逐步回归、Lasso回归、Bootstrap)提升因子选取的稳健性。

主要结论:

- 设计的五类基本风险因子组(利率、通胀、流动性、周期、汇率)有较高解释度和低共线性。

- 逐步回归筛选的六个因子在解释力上更占优。

- Bootstrap稳健回归方法能提升小样本回归稳健性,但可能降低因子显著性和因子收益波动。

- 最终模型普遍对商品期货收益有超过50%的解释度,模型框架适合后续进行风险管理和组合配置。

[page::0,1,34]

---

2. 逐节深度解读

2.1 研究背景与模型基础(第4-6页)

报告开篇提出,宏观多因子模型假设资产(如股票、商品)收益与风险受共同宏观经济因子驱动。欧美已有成熟的股票市场宏观风险模型(RAM、BIRR、Barra等),但江西深度研究商品期货的宏观风险因子模型相对缺乏。因商品期货对宏观因子风险敞口明显,亟需发展专门的筛选、识别风险因子体系。

文中采用线性多因子风险模型表达形式:

\[

ri = ai + \sum{j=1}^k b{ij} Fj + \varepsiloni

\]

説明了因子暴露(因子负荷/β)和因子收益分离测算的两步法。基于此,提出风险因子在组合风险识别、协方差估计和业绩归因的三重核心作用,为后续具体因子筛选提供理论支撑。

通过对国外RAM、BIRR、Barra等模型的综述,强调了五大核心宏观因子类别:信心风险(信用利差)、期限风险(国债利差)、通胀风险、商业周期风险、市场择时风险。

[page::4,5,6]

2.2 宏观经济因子库建立及数据选择(第6-12页)

因子库由多类宏观经济变量组成,包括生产(PMI、工业增加值)、消费、通胀(CPI、PPI)、货币供应(M0、M1、M2)、进出口数据、债券收益率、美元指数等,涵盖国内外典型指标。

采集数据从2005年至2016年,月度为主,带处理时滞(如CPI公布延迟)。因实际值存在趋势,伪回归风险,优先采用同比或环比数据测度边际变化。

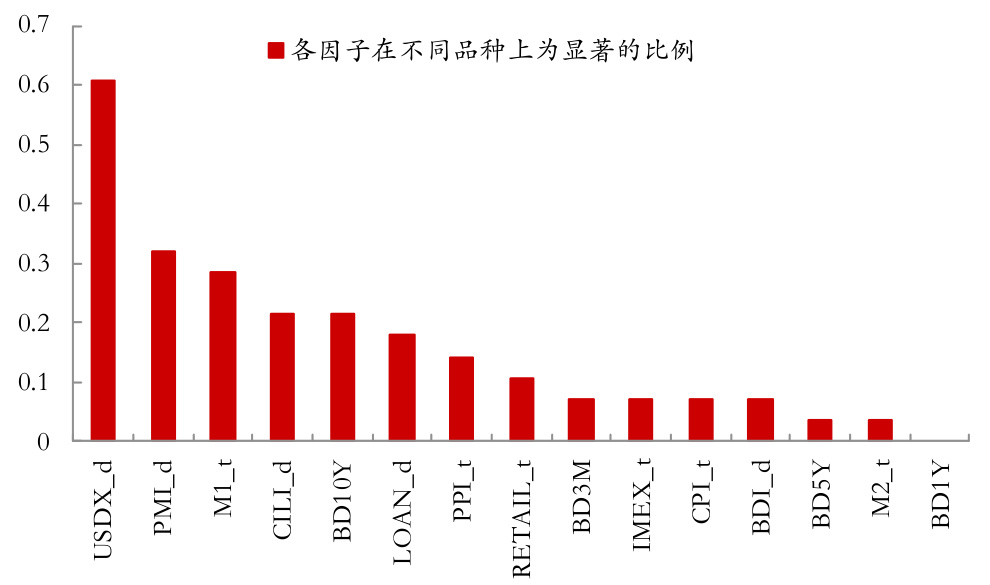

使用MAD方法对极值进行过滤,保障回归稳健性。并对单因子进行显著性测试,p<0.1为阈值,捕获不同品种对因子的敏感性差异,如图表7-10显示,美元指数环比(USDXd)广泛对多商品显著负相关,而宏观景气先行指数(CILId)显著正相关,反映市场共性趋势。

[page::6,7,8,9,10,11,12,13]

2.3 风险因子初步筛选(第14-18页)

风险因子筛选四大标准:

- 有效性:因子在大部分品种上的 回归调整R²为正,且p值显著

2. 低共线性:因子间方差膨胀因子(VIF)低

- 显著性:在时间上截面回归显著时间占比超过30%

4. 稳定性:滞后一期因子暴露截面相关性平均值超过0.85

通过铜期货与CPI同比对比,确认同比版本更有解释力(Adj-R²=6.5%,p=0.001)相比环比或无显著性。统计多层面指标(显著比例、平均Adj-R²、Adj-R²正占比)合成评分,筛选出前15个显著指标;同时与商品指数回归结果高达70%以上一致率,显示筛选稳健。

[page::14,15,16,17,18]

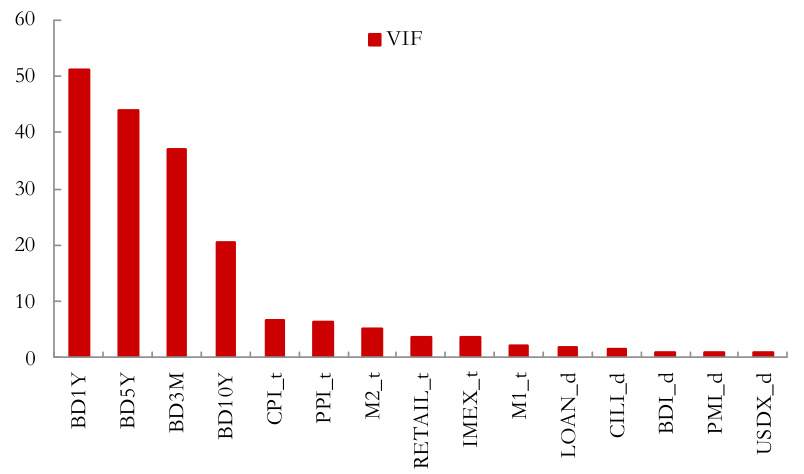

2.4 风险因子的低共线性分析(第19-25页)

对于上述15个显著因子,进一步剔除多重共线性:

- 计算相关矩阵显示,国债不同期限收益率高度相关

- 计算VIF,部分国债因子VIF高达37-50,需合并处理

- 根据经济意义和统计相关性,重新归类成五类宏观风险因子:

- 利率风险(国债收益率期限结构)

- 通胀风险(CPI、PPI、零售额等)

- 流动性风险(M1、M2、中长期贷款余额)

- 经济周期风险(PMI、BDI、景气先行指数CILI)

- 汇率风险(美元指数)

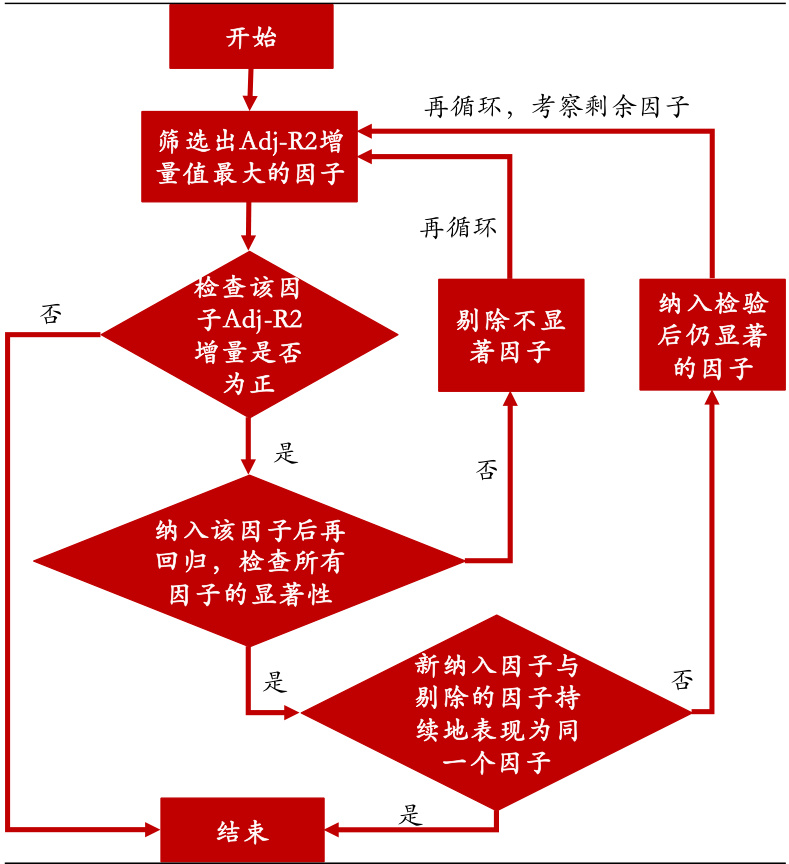

对五类分别等权合成,形成五个低共线性复合因子(平均VIF=1.16),相较原有指标显著降低共线性。同时采用逐步回归、岭回归、Lasso回归三种算法筛选因子,逐步回归与Lasso收敛一致,均筛选出USDxd、PMId等6个稳定低相关主要风险因子(平均VIF=1.20),岭回归因噪声较大表现稍逊。

[page::19,20,21,22,23,24,25]

2.5 风险因子最终确认:显著性与稳定性(第26-31页)

采用Chen-Roll-Ross两步回归法:

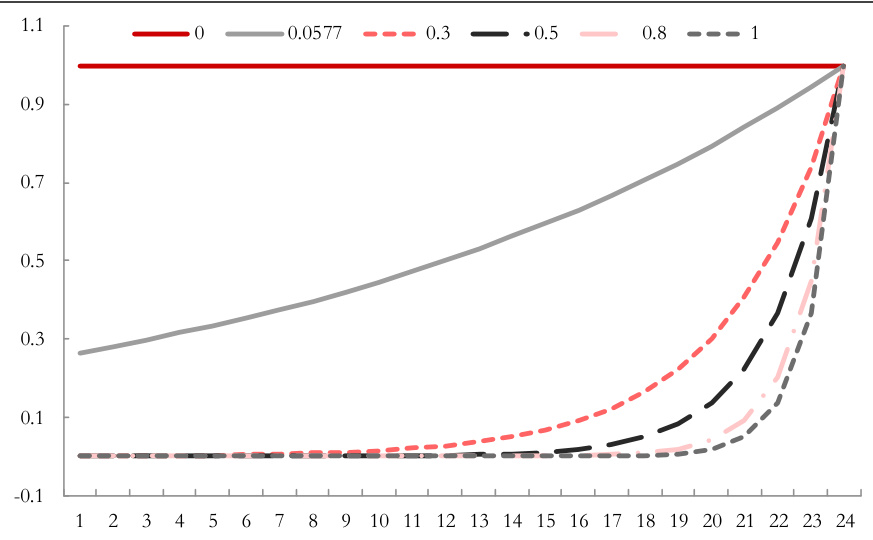

- 时间序列回归:用加权滚动回归估计每个品种对因子的因子暴露(β),使用滑动窗口(建议24个月)和指数衰减权重(半衰期约23个月,衰减系数0.0577),以兼顾数据时效和稳定性。

- 截面回归:针对每期各品种的收益和回归得到的因子暴露做跨品种多元回归估计因子收益率。该过程需标准化因子暴露,避免量纲差异。

统计不同窗口长度和衰减系数对因子显著时间占比和稳定性的影响,窗口越长显著度略降,衰减越大显著度越高但稳定性下降,综合选24个月窗口和半衰期衰减权重方案。两类风险因子组合均满足显著性(时间占比>30%)、稳定性(滞后一截面相关>0.88)、解释度(各品种平均Adj-R²约1-5%)等指标。

[page::26,27,28,29,30,31]

2.6 Bootstrap稳健回归方法(第31-33页)

针对时间序列和横截面回归中因样本小而造成的估计不稳问题,采用Bootstrap技术(成对法与残差法)辅助估计因子暴露与收益,提升稳健性。

- 成对法:假设观测样本对(x,y)服从高斯分布,重采样。

- 残差法:先拟合全局回归,假设残差服从高斯分布,重采样残差叠加估计收益后回归。

测试显示残差法在样本较小时偏差、方差均优于成对法,推荐采用残差法Bootstrap。Bootstrap结果表明,稳健回归虽降低了截面回归显著时间占比,但提高了因子暴露稳定性(相关性)且降低了因子收益波动,适合小样本风险因子检测,但需权衡显著性要求。

[page::31,32,33,34]

---

3. 图表深度解读

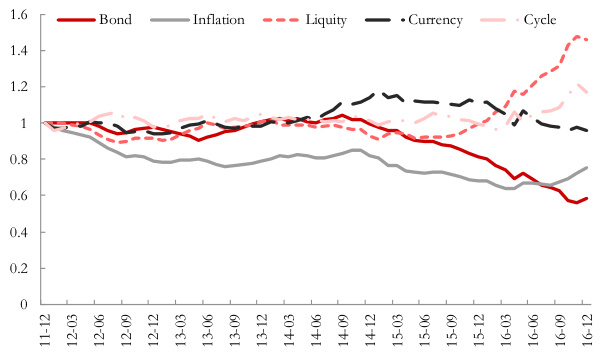

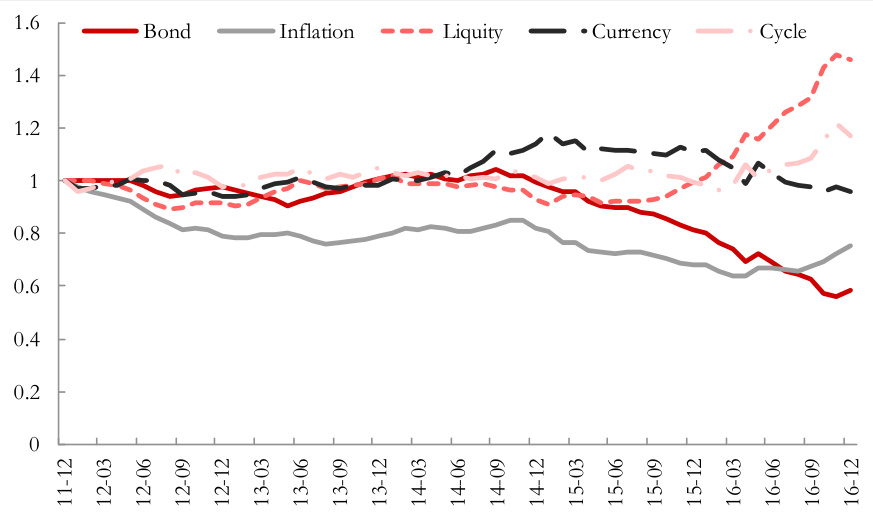

3.1 因子收益累积表现(图表0、32、33)

- 图0和图32、33展示两种风险因子组合(等权复合的五类因子与逐步回归筛选的六因子)因子收益累积变化。

- 均以2011年底为基准,观察至2016年底:

- 流动性(Liquidity)因子表现最为强劲,上涨幅度明显;

- 汇率(Currency/USDXd)走势波动居中,均呈回落趋势;

- 利率因子(Bond/BD10Y)及通胀因子(Inflation)整体呈下行趋势,受宏观政策影响明显;

- 经济周期因子(Cycle/CILId)走势相对平稳,有周期波动特征。

- 两组因子收益走势高度一致,表明不同因子构造方法得到的风险信号具有较大重合度。

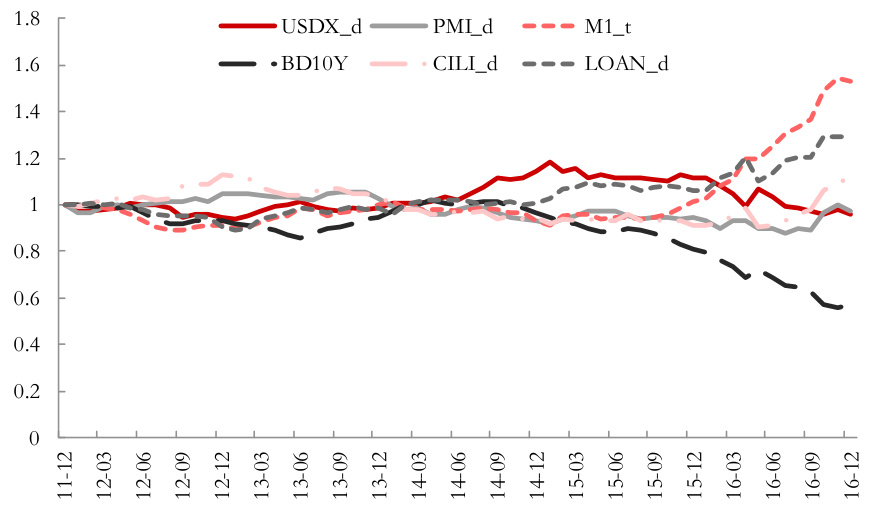

3.2 因子间相关性与方差膨胀系数(图表19、20、22、23)

- 图19显示15显著宏观因子间相关矩阵,显著正相关的为不同期限的国债收益率(最高达0.98);消费类价格指数(CPI、PPI、RETAIL)呈中等正相关;美元指数(USDXd)与多数因子弱相关。

- 方差膨胀系数(VIF)显示3个债券期限因子远超10甚至50,提示极强多重共线性。

- 复合后的5类宏观因子相关矩阵(图22)显示整体低相关,平均VIF1.16,符合低共线性要求。

- 图23的VIF柱状图明确凸显了复合后的VIF更低,符合模型设计需求。

3.3 逐步回归流程及显著因子筛选(图表24、26、27)

- 流程图(图24)精准展示逐步回归的因子筛选逻辑:基于Adj-R²增量最大原则,迭代剔除不显著或线性相关因子。

- 图26柱状图显示逐步回归结果中USDxd、PMId、M1t等因子在样本商品中最为显著。

- 图27对比逐步回归、岭回归、Lasso回归筛选的显著因子,前三者选出的因子高度一致(5至6个),岭回归噪声较大。

3.4 时间序列加权回归权重与滚动窗口敏感度(图表28、29)

- 图28展示不同衰减系数作用下指数权重曲线,较高衰减值使得近期数据权重集中。

- 图29敏感度检验显示,较长滚动窗口(24个月)与中低衰减系数(0.0577,即半衰期约12个月)组合最佳,兼顾显著性和稳定性。

3.5 Bootstrap方法收敛特征及结果对比(图表37-40)

- Bootstrap方法收敛测试(图37)显示残差法在取样次数较少时方差较低,且偏差明显低于成对法,推荐残差法。

- Bootstrap稳健回归使得风险因子截面显著时间占比略降(图38),截面滞后一相关性略升(图39),因子收益波动率降低(图40),整体提升因子暴露估计稳健性但需平衡显著性要求。

---

4. 估值分析

此篇报告为风险因子模型构建,不涉及企业价值估值或传统市盈率估值等内容,无估值部分。

---

5. 风险因素评估

报告中风险因子的识别聚焦于宏观经济变量,风险因子可被归纳为五大类:利率、通胀、流动性、经济周期和汇率风险。每类风险因子对商品不同细分品种的影响存在差异,对风险敞口分布的识别及控制是期货组合稳健管理的关键所在。

同时风险因子的筛选流程中,过高的共线性被视为风险,因子稳定性和显著性超过一定门槛方被确认,否则模型解释效力降低,可能存在风险误判。对于回归小样本风险,Bootstrap方法降低估计偏差但可能冲击统计显著性,研究视具体应用权衡其采用风险。

整体而言,风险因子识别流程严谨,体现对潜在统计误差的关注,保障最终风险管理实践的可靠性与有效性。

[page::14,15,19,33,34]

---

6. 审慎视角与细微差别

- 报告承认小样本回归固有局限,采用Bootstrap技术试图缓解,但仍存在显著性下降和因子收益波动变小的权衡。未来需拓展样本区间验证模型鲁棒性。

- 合成因子虽降低VIF和共线性,但因内嵌部分低效子因子可能降低整体解释度。逐步回归筛选因子解释度更高但包含更多因子,存在模型复杂度与稳健性的权衡。

- CPI同比与环比的非平稳性检验结果存在差异,报告通过实际显著性和经济逻辑来折中选择,体现研究务实态度。

- 报告多次强调该成果为初步探索,后续仍需针对风险因子定价合理性及组合风险配置进行深入研究。

- 本文没有涉及对因子配置的定量风险预算及其对真实交易策略的直接验证,建议后续补充。

---

7. 结论性综合

本报告基于Barra结构化风险模型理念,系统构建了体现国内商品期货市场特性的宏观风险因子模型,达成以下核心成果:

- 因子筛选标准清晰:提出“有效性(Adj-R²为正且显著)、低共线性(VIF低)、显著性(时间显著比例>30%)、稳定性(前后期因子暴露相关>0.85)”四大硬性指标。

- 因子库覆盖全面:囊括生产、消费、通胀、货币、进出口、债券收益率、美元指数等35个宏观因子,并通过筛选缩减至表现最佳的15个候选因子。

- 两种因子组合方法表现均优:通过等权复合和逐步回归分别得出五个复合因子和六个显著因子组合,两者平均解释度分别为56.97%和61.46%,分别反映利率、通胀、流动性、周期和汇率等核心风险领域。

- 风险因子具有良好统计特征:低共线性(VIF均<2)、统计显著性和稳定性高,因子收益波动率与股票市场相当,符合定价风险因子特性。

- Bootstrap回归增强稳健性:有效缓解小样本估计偏差,尽管显著性降低,但整体因子暴露稳定性提升,适合风险监测框架。

- 经济及实际意义明确:筛选因子与宏观经济逻辑吻合,美元指数负相关性证实国际贸易与汇率联动,PMI及BDI突出周期影响,债券收益率展现货币政策敏感度。

图表强有力支持文本结论,如因子累计收益曲线折射不同宏观风险因子的风险溢价不同,相关矩阵及VIF分析突出因子组合的合理构建,逐步回归与统计显著度直观揭示因子解释力。

总体来看,报告科学细致地构建了适合中国商品市场特征的宏观风险因子框架,为期货投资风险管理提供了坚实理论和实证基础。该体系预计能应用于未来商品期货组合的风险敞口分析、风险预算与调整,促进我国商品期货市场风险管理工具的进一步完善。

[page::0,6,14,19,21,25,26,27,28,29,31,33,34]

---

参考文献与附录内容

报告附录详细列出了文内引用的关键文献,涵盖宏观经济因素模型、商品风险溢价、风险管理模型等,对研究背景补充充分。报告还附带详细的期货走势评级体系和东证期货公司情况介绍,具备一定行业背景和应用场景含义。

---

结语

该报告提供了系统、科学、实践导向的商品宏观风险因子模型建设框架,配合丰富图表与稳健的统计分析,对风险因子特性展开层层深入鉴别,是国内商品期货宏观风险管理研究的重要里程碑。

---

注:本分析严格依照报告页面内容,引用均注明对应页面标签,便于溯源。[page::0-37]