中金 | 投资于人:供需发力,需求为上

创建于 更新于

摘要

报告立足2025年政府工作报告提出的“投资于人”政策,系统梳理从人口生育、教育、医保、养老到灵活就业等多领域的供给与需求发力措施。文章通过跨国比较和国内政策走向,强调当前中国投资于人的空间依然巨大,尤其是需求侧政策对有效需求不足有较强提振作用。多项财政补贴及制度完善计划将助力提升人口数量与质量,改善经济供需结构,促进经济和民生良性循环,为中长期经济增长奠定基础 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::5][page::6][page::7][page::11][page::13][page::14]

速读内容

投资于人的政策背景及宏观环境 [page::0][page::1]

- 2025年政府工作报告首次明确推动更多资金资源“投资于人”,回应当前消费不足和市场需求疲软问题。

- 纲领性政策涵盖生育补贴、教育扩招、医疗补助、养老养老金提升及灵活就业保障,兼顾供给端与需求端。

投资于人的空间与跨国对比分析 [page::2][page::3][page::4]

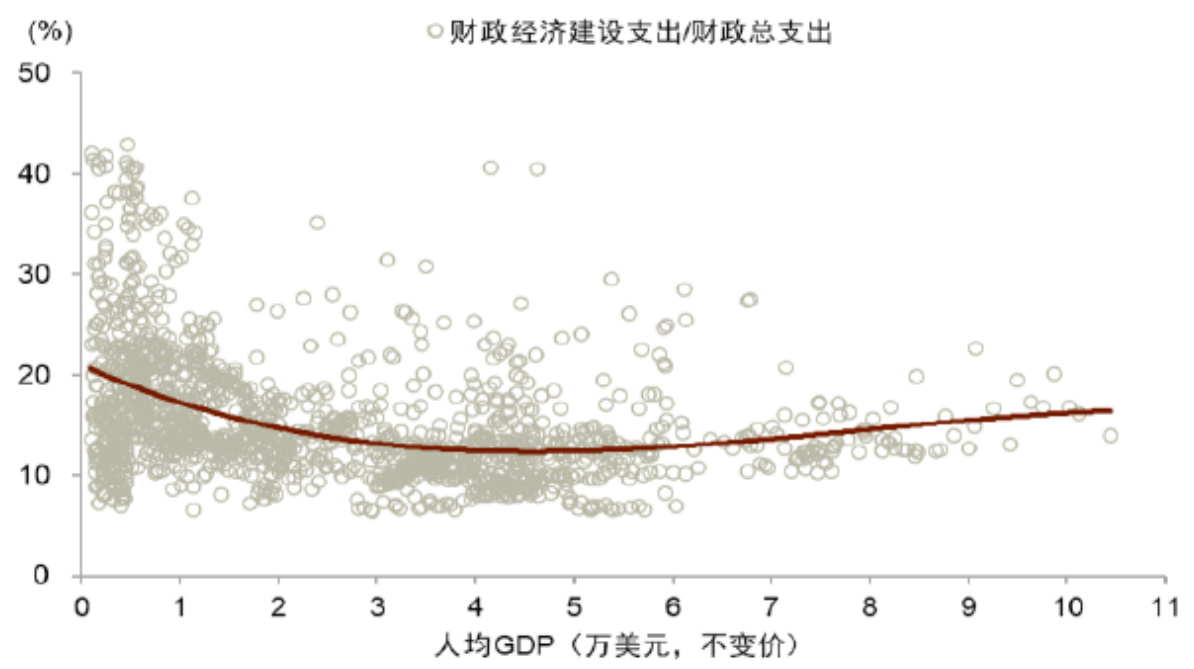

- 随着人均GDP增长,经济建设支出占比下降,民生支出占比上升,体现社会经济发展阶段转变。

- 中国民生支出与OECD及中等收入国家比,仍有显著提升空间,特别是教育、卫生、养老三大领域。

- 估算投资于人政策如教育、养老等的财政扩张每年约相当于GDP增幅的1.1%。

育儿补贴与托育服务政策推进 [page::5][page::6][page::7][page::8]

- 全国23省份已实施针对二孩三孩的阶梯式育儿补贴,最高可达10万元,生育直接财政支持逐步加强。

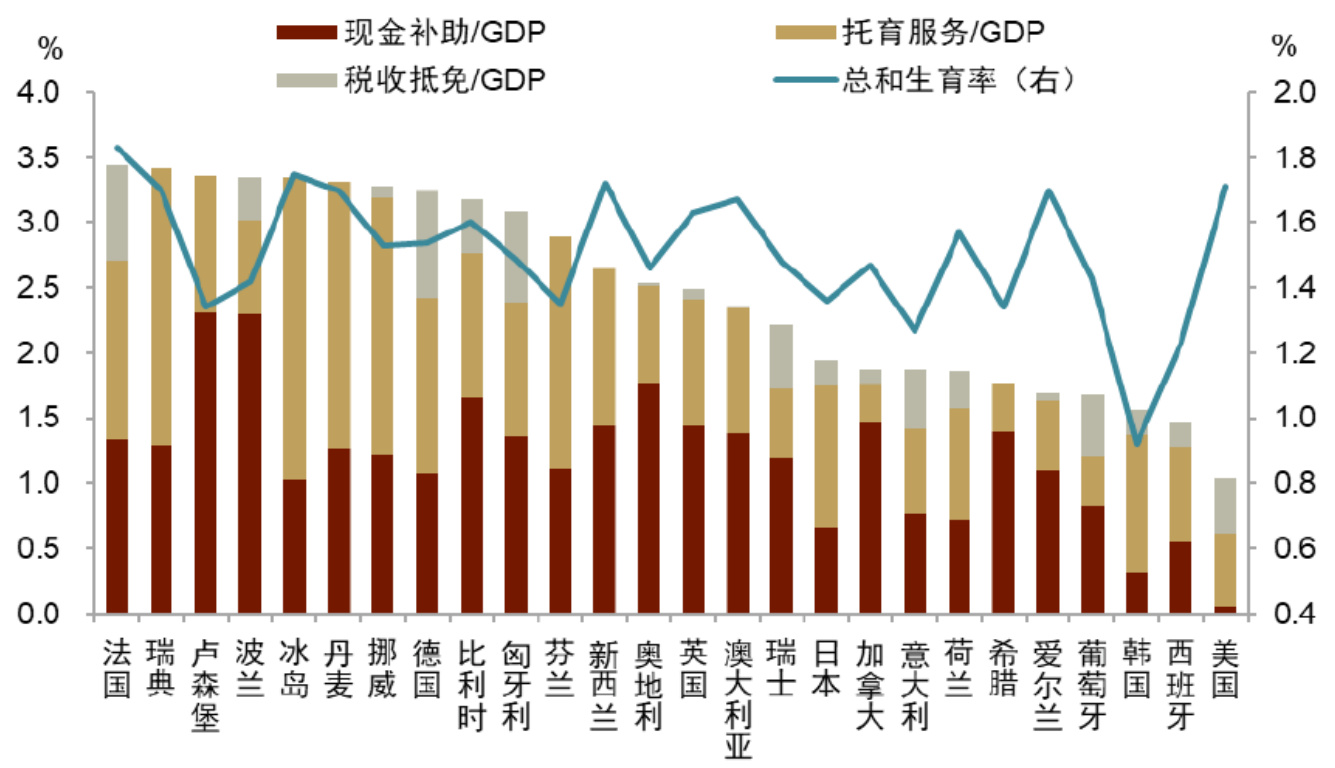

- OECD数据显示,生育现金补贴与托育服务投入与总和生育率显著正相关。

- 免费学前教育逐步推广,减轻家庭托育成本,促进综合生育支持体系完善。

教育扩招与高职比持续提高 [page::9][page::10]

- 扩大高中与本科招生计划,聚焦国家战略领域,促进人才供给结构优化。

- 职业教育高职比自2019年后持续提升,促进技能型人才成长以支持产业升级。

医保补助与医疗资源下沉 [page::10][page::11][page::12]

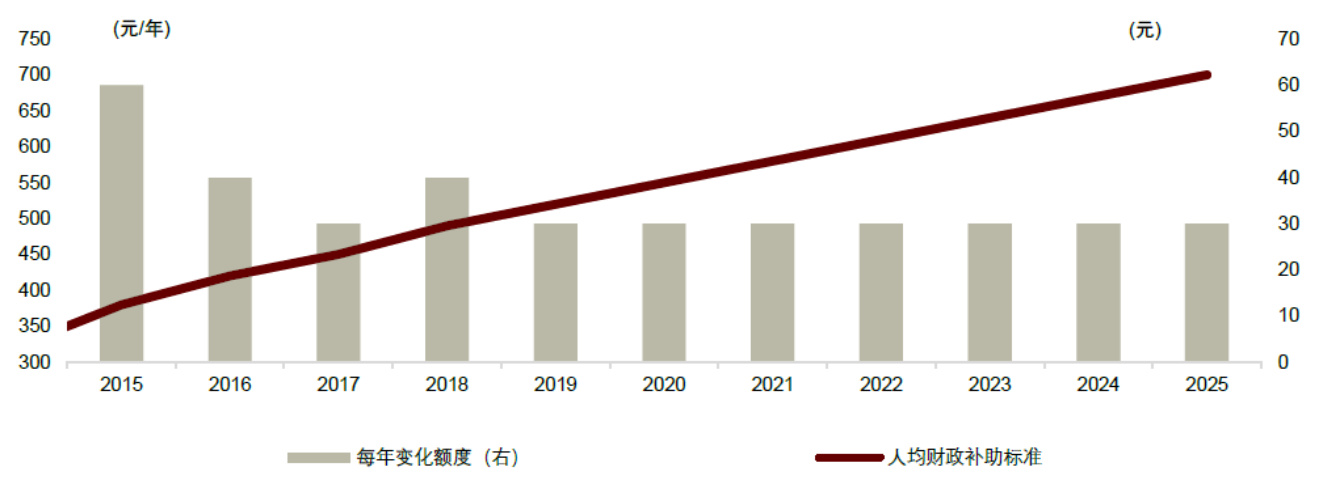

- 城乡医保人均财政补助逐年提升,2025年计划再增30元。

- 推进优质医疗资源下沉和医疗卫生强基工程,改善医疗服务供给及均衡布局。

- 长期护理保险制度构建渐进,借鉴国际多元筹资经验。

养老金和社会保障扩面举措 [page::12][page::13][page::14]

- 基础养老金最低标准稳步提升,推动银发经济发展。

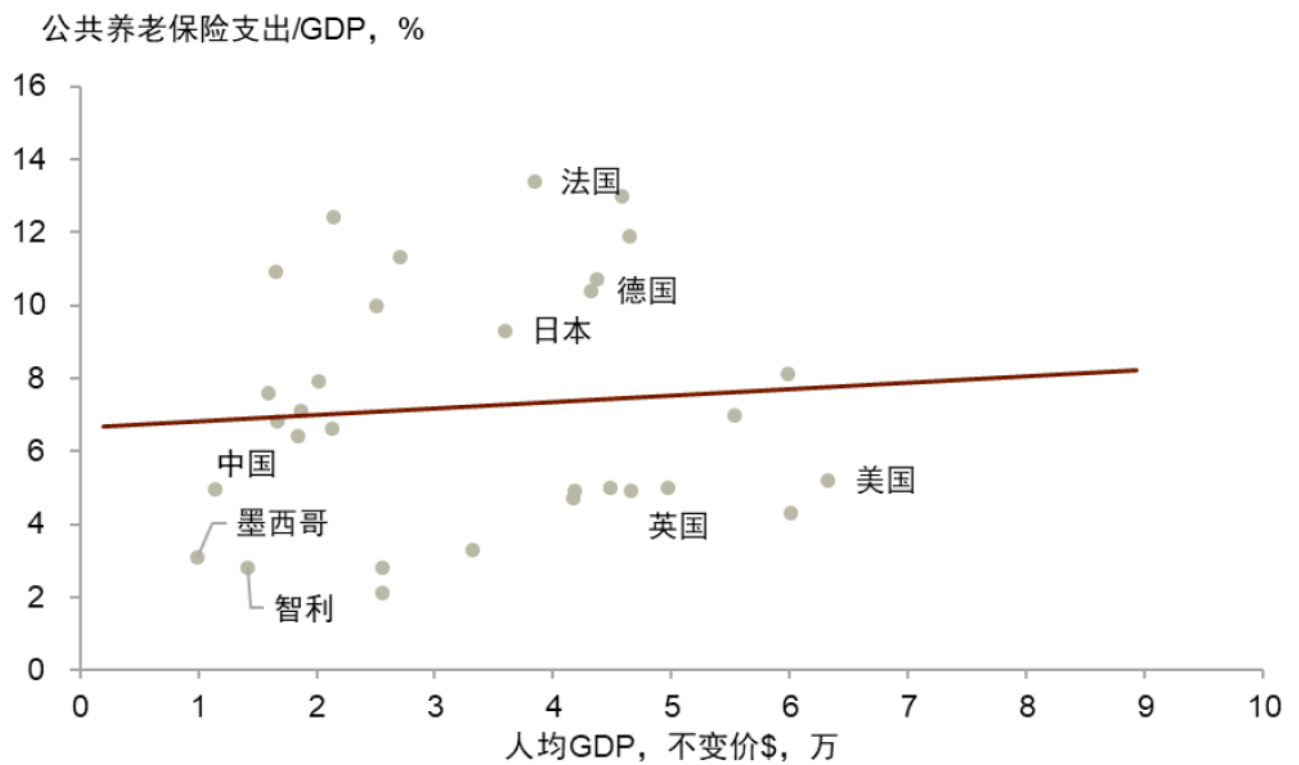

- 养老保险支出与发达国家相比仍有扩展空间。

- 灵活就业及新市民社会保障体系完善,促进收入保障和消费释放。

促进就业稳岗和职业技能培训 [page::14]

- 稳岗贷款余额超3000亿元,创业担保贷款提振新兴就业。

- 大规模职业技能提升培训,2025-2027年每年预计补贴千万次培训,促进劳动力素质提升。

深度阅读

中金投资研究报告《投资于人:供需发力,需求为上》深度分析

---

1. 元数据与概览(引言与报告概览)

- 报告标题:《投资于人:供需发力,需求为上》

- 作者:张文朗、黄文静 等(中金公司分析员)

- 发布机构:中金公司(中国国际金融股份有限公司)

- 发布时间:2025年03月17日

- 研究主题:聚焦2025年政府工作报告中“投资于人”的政策导向,探讨财政政策在提升人口质量与数量(人的“质”与“量”),以及经济供需关系中的作用,重点分析对经济需求和供应的双重激励效应。

核心论点总结:

2025年《政府工作报告》首次明确提出“推动更多资金资源投资于人”,意图通过扩大就业、促民增收减负和加强消费激励,形成经济发展与民生改善的良性循环。面对关税壁垒增加和消费不振的有效需求不足环境下,投资于人政策既能增强未来经济供给潜力(如人口和人力资本),同时短期刺激消费需求。报告指出:

- 投资于人的政策既涉及人口数量(生育率)、质量(教育、医疗等),也涵盖供给端和需求端的双重发力;

- 需求端政策作用更为紧迫,因当前经济主要矛盾是有效需求不足;

- 育儿补贴、免费学前教育、医疗补助和养老养老金等需求侧政策是短期提振消费的关键抓手。

全报告采取了一种宏观财政视角,强调“投资于人”是解决当下中国经济有效需求不足,促进民生与经济正向循环的关键策略。[page::0,1]

---

2. 逐节深度解读(章节解析)

2.1 投资于人及其空间分析

报告首先从历史跨国经验出发,指出随着人均GDP提高,发达国家的财政支出重点从经济建设转向民生支出(图表1-2)。中国当前财政更偏向经济建设,民生支出占比相对偏低(图表3-4),意味着中国在投资于人方面仍有较大空间。以美国和韩国经验为参照,当人均GDP达到2.5万美元时,民生支出的比例显著提升,这一阶段也称瓦格纳加速期。中国当前人均GDP约1.2万美元,民生财政支出比例需逐步增长以适应经济社会发展的需要。

- 报告对比了教育、卫生、养老等领域的财政支出与人均GDP的国际趋势,估算中国教育、医疗、养老支出分别可提高约GDP的4.5%、1.6%、4.3%以达到较理想水平;

- 估算2025-2035年间,每年需增加约GDP 1.1%作为渐进补齐支出空间,财政压力有限;

- 该分析局限于部分民生领域,实际投资于人的范围更广。

此部分阐明中国投资于人的财政空间大,支出结构优化是必经路径,对政策制定具有明确方向指导意义。[page::2]

2.2 投资于人的两个视角:量(数量) vs 质(素质)、供给 vs 需求

- 报告指出投资于人既要提高人口数量(如生育率),也需提升人口质量(教育、培训等人力资本投资)。

- 人既是生产者也是消费者,不同年龄段的人的经济角色不同,比如儿童和老人多为消费者,青年和中年多为生产者,影响供需关系的平衡;

- 政策上既有偏重需求的(如育儿补贴、医疗补助、养老金提升),也有偏重供给的(如教育扩招、职业技能提升、医疗资源下沉);

- 鉴于当前有效需求严重不足,需求端政策的力度应加大。

此节框定了后续策论的理论框架,并强调经济当前主要矛盾指导着政策取向偏重需求侧。[page::4,5]

2.3 生育政策与育儿补贴(增加人口“量”)

- 2025年《报告》提出发放育儿补贴,大幅降低生育成本,鼓励生育率提升;

- 调查显示低生育意愿主因是教育住房成本高、婴幼儿照料难、女性事业与家庭冲突;

- 多省已实行分孩子数的阶梯式育儿补贴政策,例如云南、内蒙古呼和浩特对多孩家庭发放一次性及持续补贴;

- 国际经验显示,经济直接支持力度与生育率正相关,法国、英国、德国生育财政支出占GDP达2%左右,而日本、韩国较低,提示中国补贴水平与OECD平均相比仍有较大提升空间(图表6);

- 总体来看,生育补贴政策短期刺激消费需求,长期增加劳动力供给。

分地区的补贴政策力度与范围差异较大,政策重点多聚焦于二孩、三孩,忽略了一孩,影响政策整体的普惠性和系统性。[page::5,6,7]

2.4 免费学前教育(普惠幼育)

- 推行普惠免费学前教育,降低家庭幼育负担,解决学前教育资源不足、公办与民办资源分配不均问题;

- 如深圳光明区制定生均经费保障政策,推动民办幼儿园普惠发展,显著提高补贴标准;

- 国际托育服务模式分为政府主导、市场主导及混合模式,政府在托育中支出占比普遍较大(约83%由政府承担);

- 中国家庭在学前教育支出占比较高,超过OECD国家平均水平(图表8);

- 学前教育财政支出缺口约占中国GDP 1%左右。

学前教育支持长远来看增加人力资本供给,短期减轻养育负担促进消费需求。[page::7,8]

2.5 教育扩招及人力资本投资(提升人口“质”)

- 高中扩招方面,2024年新增普通高中学位60万个,推进职业教育融合(图表10);

- 大学层面,聚焦双一流高校扩招,尤其国家战略急需领域(人工智能、集成电路、生物医药等);

- 教育资源扩充旨在减轻内卷,降低家庭压力,从侧面支持生育意愿与人口质量提升;

- 与发达国家比较,我国高等教育学位、学历水平仍有较大提升空间。

该部分彰显供给端的核心——通过提升人力资本改善经济供给能力,兼顾间接需求提振。[page::9,10]

2.6 医疗补贴与医保制度(提振需求与保障供给)

- 2025年医保人均财政补助标准再提高30元,连续多年稳步增加(图表11);

- 《报告》强调医疗资源均衡布局,推进县域医共体建设,三甲医院与县级医院结对帮扶等举措;

- 建议加快长期护理保险建设,借鉴日本等多方筹资模式;

- 医疗保障覆盖约95%,灵活就业及部分低收入群体有待进一步纳入医保体系;

- 国际比较显示中国卫生财政支出与政府负担医疗费用比例尚处于较低水平(图表12、13)。

医保政策既缓解居民支出压力,提振消费需求,也优化医疗资源布局,增强医疗服务供给效率。[page::10,11,12]

2.7 养老政策(提升需求,激发银发经济)

- 基础养老金最低标准逐年提升,2025年还将继续增长(图表14);

- 持续加大财政对养老服务和老年福利的支持,税收优惠与补贴促进养老机构发展;

- 养老保险支出占GDP比例低于 OECD 多数国家,存在较大提升空间(图表15);

- 养老政策兼具保障需求和释放银发经济潜力的双重作用。

养老领域同时体现老龄化背景下财政保障责任和经济发展新机遇。[page::12,13]

2.8 灵活就业及新市民保障(提升需求)

- 政策健全灵活就业人员社保,扩大失业、工伤、生育保险覆盖,降低参保门槛;

- 灵活就业人员养老保险参保率仅约57%,缴费成本和机制仍限制参与;

- 城镇户籍及公共服务均等化政策,保障随迁子女教育权,促进转移人口市民化;

- 城市落户政策改善可显著带动消费需求增加和促进劳动力合理流动,实现供需双重优化;

- 城镇化服务成本较高,政府需分摊大量财政支出,预计每年以万亿元规模增加财政投入。

这些政策既短期刺激消费,亦长期优化劳动力供给结构和社会稳定。[page::13,14]

2.9 稳岗贷款与创业担保贷款(提振短期需求,促进就业)

- 稳岗专项贷款规模超3000亿元,重点支持劳动密集型小微企业稳定岗位;

- 创业担保贷款余额2700亿元,财政贴息约50%,激励重点群体创业就业;

- 伴随阶段性降低社会保险费率、稳岗返还及职业技能提升培训行动,有助于提升就业质量和供给能力。

就业政策兼顾短期需求提振和中长期供给潜力释放。[page::14]

---

3. 图表深度解读

图表1-2:财政经济建设支出与民生支出比重与人均GDP的关系

- 图1显示随着人均GDP提升,经济建设支出占财政支出比例总体下降,反映基础建设需求随经济成熟降低;

- 图2相反地,民生支出占比随人均GDP明显上升,体现社会福利和公共服务随着经济发展而加强;

- 这与中国当前财政结构(经济建设支出偏高、民生支出相对不足)的现实形成对比,预示民生支出的提升空间很大。[page::2,3]

图表3-4:不同经济体经济建设与民生财政支出/GDP对比

- 中国经济建设支出/GDP水平较高,远超多数发达国家和部分发展中国家;

- 民生支出/GDP比例低于同期发达国家,尤其教育、医疗、养老金领域差距明显;

- 这提供了财政支出结构调整及未来增幅的参照标准。[page::3,4]

图表5:投资于人的政策领域与措施对应矩阵

- 清晰梳理生育、幼育、教育、医疗、养老、社会保障等多领域的具体政策措施;

- 区分各措施对人的“量”与“质”的提升作用;

- 区分供给侧和需求侧属性,强调需求偏重的重要性。[page::5]

图表6-9:OECD国家生育支持与托育投入对比

- 图6揭示生育率与财政支持(现金补助、税收抵免、托育服务)相关性,法国、英国等提供高比例现金支持,生育率相对较高;

- 图7-9呈现OECD托育服务资金主体和财政负担结构,政府承担主导地位,中国家庭承担比例显著偏高,托育资金赤字明显;

- 说明中国在托育投入上的提升空间巨大。[page::7,8]

图表10:高职比持续提升趋势

- 反映职业教育扩张力度加大,适应产业发展和就业需求;

- 教育结构调整有助优化人力资本梯度和职业技能供给。[page::9]

图表11-13:医保财政补助和国际卫生支出对比

- 11图表显示医保财政补助标准逐年攀升,政策落实力度增强;

- 12、13图显示中国财政卫生支出及政府负担比例落后于发达国家,医保体系覆盖率虽高但不足全面;

- 强调均衡医疗资源、保障全民医保、提升服务质量的重要性。[page::11,12]

图表14-15:养老金提升与国际养老金支出对比

- 基础养老金标准逐步提高,显示财政对养老保障力度加强;

- 养老金支出占GDP比例较低,有较大空间可进一步扩大。[page::12,13]

---

4. 估值分析

本报告主要为宏观政策及财政投入逻辑探讨,未涉及具体企业或金融产品估值模型,不包含显式的DCF、市盈率等传统估值内容,焦点为政策空间和财政乘数效应的宏观视角。

---

5. 风险因素评估

- 财政压力风险:现阶段财政空间有限,虽然分析显示潜在支出空间,但持续扩大财政支出可能面临财政可持续性风险;

- 政策执行及地区差异风险:各地育儿补贴、托育政策存在较大差异,区域执行不均可能导致政策效果分化;

- 人口结构逆转不可控风险:育儿补贴等政策短期内提振有限,人口基数下降趋势可能持续;

- 需求刺激效果不确定:尽管政策意图提振需求,实际消费行为和储蓄习惯转变仍需观察;

- 外部环境复杂风险:全球保护主义抬头及外需不振带来外部不确定性,影响国内经济复苏动力。

报告提出的财政投入和政策调整应警惕这些潜在风险,且财政政策效果存在滞后性。[page::0,1,5,14]

---

6. 批判性视角与细微差别

- 报告立场相对乐观,过度依赖财政投入提振需求,对财政可持续性考量较少;

- 投资于人政策组合的“需求侧偏重”虽然合理,但对供给侧政策的长期拉动作用及与货币政策的配合尚未充分展开;

- 地方政策执行的差异性被提及但未深入剖析,实际实施效果存在较大不确定性;

- 关于人口出生率提升的预期或依赖育儿补贴力度,面临文化和社会结构等非经济因素制约,报告未充分讨论这些软性因素限制;

- 报告未具体量化投资于人政策对GDP增速的直接贡献或乘数效应,建议后续补充量化模型。

综上,报告基于政策文件和财政数据严谨,但对部分实施层面和效果预测仍有待进一步强化。[page::5,6,14]

---

7. 结论性综合

中金公司发布的《投资于人:供需发力,需求为上》报告全面而系统地剖析了2025年政府工作报告中“投资于人”战略路径及具体政策。报告强调:

- 当前中国经济面临有效需求严重不足的难题,财政政策向民生领域倾斜是提振消费和经济增长的关键;

- 投资于人政策结合人口数量与质量两个维度,既通过育儿补贴、免费学前教育等措施短期拉动消费需求,又借助教育扩招、医疗保障、养老支持、灵活就业保障等提升经济供给和劳动生产率;

- 财政支出空间充裕且结构调整合理,未来十年需稳步增加占GDP比重的民生支出以实现人口和经济的可持续发展;

- 国际比较和跨国经验为中国提出了政策强度和财政投入的定量参考,尤其在人口支持和托育服务领域存在显著差距和提升潜力;

- 政策组合偏重需求侧,兼顾供给提升,符合当前经济形势;

- 报告通过细致的数据和图表解读,为政策制定者及市场参与者提供了宏观财政监管和公共政策设计的重要决策依据。

图表与数据深刻揭示了财政结构调整的必要性,如人均GDP上升伴随民生支出比重增长的趋势,医疗补助、养老金和教育投资的不足空间,以及育儿补贴对生育率的潜在影响。此外,托育服务和灵活就业保障政策作为当前急需,能够兼顾民生改善和经济活力释放。

总体而言,报告倡导通过财政加力投资于人来实现经济的供给与需求双驱动,促进中国经济转型升级和社会持续发展。来源于中国宏观政策环境和历史经验的深入调研和数据支持,使该报告具备较强的参考价值和政策指导意义。[page::0-15]

---

参考图表示例

- 图表2:民生支出比例随人均GDP提高而上升

- 图表6:OECD国家生育支持政策对比

- 图表11:医保人均财政补助每年稳定提升

- 图表15:养老保险支出与GDP之比

---

综上,报告深刻揭示了中国投资于人的政策逻辑及其宏观经济意义,指出财政支出的结构优化和力度加大是推动经济内生增长和提升国民福利的必由之路。