业内多因子选股模型构建之采掘金属行业

创建于 更新于

摘要

报告基于采掘与金属行业,选取28个细分因子,筛选出12个显著因子构建多因子选股模型。实证结果显示,10只组合累计净收益达1687.77%,显著跑赢行业指数,胜率及信息比率均表现优异。盈利因子、成长因子、估值因子及动量反转因子的综合应用效果明显,行业内有效因子组合提供了强有力的选股工具。[page::0][page::5][page::10][page::11]

速读内容

因子选择与行业分类 [page::3][page::4]

- 研究覆盖申万一级行业,重点采掘与金属行业。

- 采用成长因子、盈利因子、市值因子、估值因子、交投因子、动量反转因子和股东因子共7类28个细分因子。

- 因子样本涵盖营业收入增长率、销售毛利率、总市值、PE、beta值等多维指标。

各因子信息系数实证结果 [page::5][page::6]

| 因子 | 信息系数均值 | 方向 |

|------------------|--------------|----------------|

| 营业收入增长率 | 0.0858 | 正向 |

| 营业利润增长率 | 0.1036 | 正向 |

| 净利润增长率 | 0.0890 | 正向 |

| 销售毛利率 | 0.0592 | 正向 |

| 户均持股比例 | 0.1268 | 正向 |

| 1个月涨跌幅 | -0.0883 | 反转(负向) |

| PE | -0.0526 | 反转(负向) |

- 成长因子及盈利因子表现突出,动量反转因子表现反转效应明显。

各因子分组收益与胜率表现 [page::7][page::8][page::9]

- 市值类因子(如总股本、总市值)及估值因子PE表现负向单调,数值越小收益越高。

- 盈利因子销售毛利率、股东因子户均持股比例表现正向递增,数值越大收益与胜率越高。

- 动量反转因子表现为前期跌幅大的股票未来表现更好。

采掘与金属行业多因子模型构建与回测表现 [page::10][page::11]

- 构建行业内多因子模型,采用因子均值加权,选出排名前10、20、30只股票组合。

- 10只股票组合累计净收益1687.77%,超额收益1517.63%,月度胜率约70%,信息比率0.5,回测夏普比率0.31。

- 除2008年和2011年负收益外,其余年份均实现正收益且跑赢行业基准。

年度10只组合收益表现拆解 [page::12][page::13][page::14]

- 2006-2012年各年10只组合均表现优异,特别是2007年、2009年表现突出。

- 2008年与2011年受市场影响业绩下滑,表现出资产配置风险。

量化策略生成方法总结 [page::10]

- 因子得分计算:类别内因子平均得分,最终综合评分为各类因子等权重相加。

- 按综合得分排序,选出前N只股票构成投资组合,实证周期为2007年至2012年。

- 研究中考虑财务数据延迟,换仓周期为月度,样本股分10组排序打分。

- 回测结果反映了多因子策略在采掘和金属行业内的强有效性。

深度阅读

金融研究报告详尽分析:行业内多因子选股模型构建之采掘金属行业

---

1. 元数据与概览

报告标题: 行业内多因子选股模型构建之采掘金属行业

作者: 张银旗

执业证书编号: S0500511010014

发布机构: 湘财证券研究所

发布日期: (未明确给出,关联研究发表于2012年12月)

报告主题: 采掘与金属行业内多因子选股模型构建,具体分析行业内各类选股因子的效果,筛选并搭建有效的多因子选股模型。

核心论点及目标:

本文立足于成长因子、盈利因子、市值因子、交投因子、估值因子、动量反转因子及股东因子7大类共28个细分因子,基于统计分析和实证检验方法,明确了采掘与金属行业内最具代表性和预测能力的12个因子。通过构建多因子模型并实证,部分股票组合获得了显著超越行业基准的累计收益表现,证明该多因子模型在该行业的实用价值。最终得出10只股票组合优于20只和30只组合,且整体月度胜率和信息比率均较理想,体现了模型的稳定性和有效性[page::0,5,10]。

---

2. 逐节深度解读

2.1 引言与因子选择(第1章)

- 研究背景及对象:

报告回顾了之前针对全市场及其他行业多因子策略的研究基础,强调由于不同行业因子驱动差异显著,专题针对采掘与金属行业进行深入探索。采用申万一级行业分类,将23个行业合并为10个大类,其中采掘与金属行业包括黑色金属、有色金属及建筑建材,总计163只股票(剔除ST股)[page::3]。

- 因子体系构筑:

选取7大类29个细分因子,涵盖成长性、盈利能力、市值规模、估值水平、交易活跃度、价格动量与股东结构。因子详细定义见表2,涵盖营业收入增长率、销售毛利率、市盈率PE、beta系数、户均持股比例等,体现了财务表现与市场行为的多维度判断依据[page::4]。

- 数据处理与计算方法:

应用信息系数(IC)和因子打分双方法评价因子效力。IC即因子值与未来收益的相关度,正值说明因子值越大,收益越好;负值则反向。打分法将样本分为10组,进行排名测评,处理延迟披露数据和停牌的特殊处理保证研究的合理性。换仓周期为1个月,实证期从2007年1月至2012年11月[page::5]。

2.2 因子实证分析

2.2.1 信息系数实证结果

- 成长因子: 营业收入增长率(IC=0.0858)、营业利润增长率(0.1036)、净利润增长率(0.0890)均表现为显著正向影响,表明成长能力是驱动采掘金属股票未来收益的关键因素。

- 盈利因子: 唯一销售毛利率表现正向(IC=0.0592),而ROE和ROA等财务指标信息系数接近零甚至为负,隐含其短期预测能力有限。

- 动量反转因子: 1个月至12个月涨跌幅IC皆为负,呈现显著反转效应,为典型的动量反转规律。

- 估值因子: PE和相对PE呈现显著负IC,低估值股票未来表现优,符合价值投资预期。

- 股东因子: 户均持股比例IC最高(0.1268),表明股东分散度或持股浓度对股票表现有积极影响;机构持股比例无明显效果[page::6]。

2.2.2 排序打分法实证

- 市值因子(总股本、总市值)和估值因子(PE、相对PE)显示负向效应,因子值小(规模小、估值低)获得更高收益。

- 盈利因子(销售毛利率)和股东因子(户均持股比例)表现出显著的正向单调递增趋势。

- 动量反转因子同样体现跌幅越大后期收益更佳。

- 胜率分析复核上述结果,规模小、估值低、户均持股比例高的组合胜率均明显优于平均水平。交投活跃度因子波动率等效果不突出或负相关[page::7,8]。

2.3 多因子模型构建与验证

- 多因子筛选: 综合信息系数、累计收益、胜率等指标筛选出12个最有效因子,具体包括:销售毛利率、总股本、总市值、beta值、户均持股比例、PE、相对PE、1个月、2个月涨跌幅、营业收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率[page::9,10]。

- 模型构建方法: 对每类因子得分计算平均值后等权合成总得分,根据总得分排序,选出前10、20、30只股票组成投资组合。

- 实证表现:

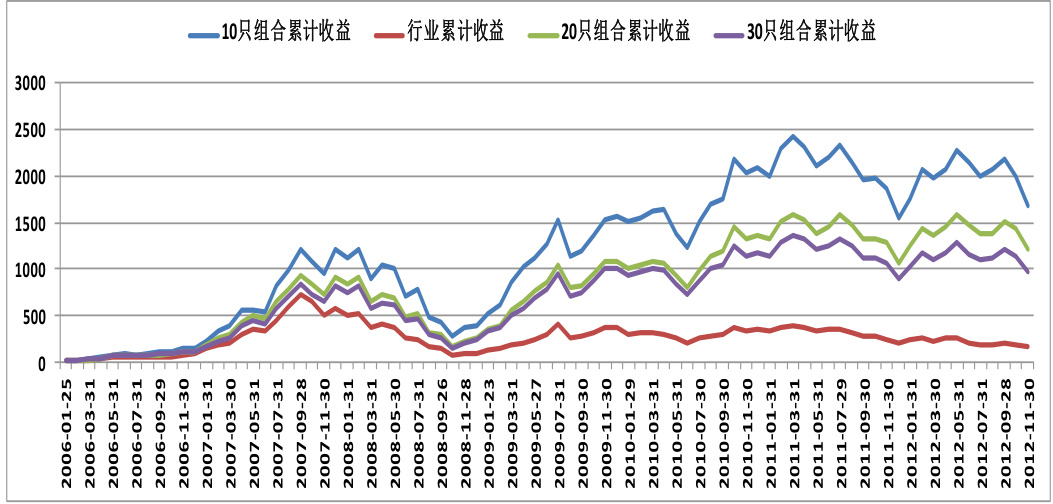

图1及表7显示,10只组合累计收益1687.77%,远超行业指数,20只和30只组合表现略逊一筹,体现组合集中选股优于分散。

- 年度表现: 除2008、2011年外,其他年份均为正收益,特别2007、2009年跑赢基准显著。胜率均超过60%,信息比率维持在0.45-0.7间,体现模型稳定性。

- 风险调整性能指标: 10只组合夏普比率0.31,显示风险调整后收益合理[page::10,11]。

---

3. 图表深度解读

图1:不同持股组合累计收益比较

- 展示内容: 2006年至2012年时间区间,10只、20只、30只组合累计收益及行业指数对比。

- 数据解读: 10只组合累计收益明显领先,后来期收益波动较大但整体持续超额。

- 与文本对应: 作者通过此图强调精挑细选(10只组合)优于更大规模组合,体现因子模型筛股的有效性[page::11]。

表7:多因子选股组合收益综合分析

- 10只组合取得1687.77%的累计收益,超过20只和30只组合百个百分点以上。

- 超额收益高达1517.63%,月度胜率近70%。

- 信息比率最高为0.51,具备良好的风险调整能力[page::11]。

表8:排名靠前10只组合年度表现比较

- 细化年度收益与超额收益,显示2008、2011年为唯一负收益年份。

- 胜率与信息比率稳定维持中高水平,风险控制较好[page::11]。

2006-2012年各年10只组合表现图(图2-8)

- 系统层面展示各年内选股组合的超额收益和累计收益走势。

- 2007年和2009年表现最为突出,其他年份波动较大,但整体优于行业指数。

- 2008年全球金融危机年表现负面,符合宏观情形[page::12-14]。

表9、表10:2012年选股明细

- 详细罗列2012年每月被选入组合的股票名单。

- 反映出行业内典型优质股票及组合构建的动态调整。

- 有助于投资者理解具体成分股选择逻辑和行业代表性[page::14]。

---

4. 估值分析

本报告未单独设立估值章节,但在因子选取中估值因子(PE、市盈率及相对PE)被定性为负向影响因素,低估值对应后期高收益的基本假设得到实证支持。估值因子的整合纳入多因子模型赋予模型价值投资属性,并通过实证验证其有效性。因子等权重合成避免了过度依赖单一估值指标的风险,多因子综合提升了因子稳定性。

---

5. 风险因素评估

报告未单独为风险板块,但从实证表现与数据可解读如下风险:

- 市场周期风险: 2008年金融危机与2011年组合均出现负收益,暗示模型在极端市场环境中存在较大波动风险。

- 行业特异风险: 采掘金属行业受宏观经济、资源价格、政策调控影响较大,模型表现可能受到周期性因素干扰。

- 因子稳定性风险: 部分因子信息系数波动较大(见表3最大最小值差异),短期内因子有效性存在不确定性。

- 数据延迟风险: 财务数据披露延迟导致因子值计算滞后,可能产生信息时滞风险。

报告在实证设计上采用换仓周期1个月及多因子融合,有助于部分缓解上述风险,但未明确提出具体风险缓释策略[page::5,6,10]。

---

6. 批判性视角与细微差别

- 报告中部分盈利因子(ROE、ROA)信息系数表现负向或接近零,与传统财务理论不完全一致,可能因特定行业盈利波动较大或者数据质量影响,提示应谨慎应用此类因子。

- 尽管换仓周期设为1个月以提高因子响应速度,但短期内市场噪音可能带来虚假信号,尤其是动量反转因子表现强烈,反转交易风险需考虑。

- 估值因子负相关性较强,结合成长因子表现优秀,提示模型兼顾成长与价值特征,但未探讨因子间的相关性及潜在多重共线性问题。

- 报告未详细分析交易成本、流动性风险对组合表现的影响,仅简单扣除0.4%成本,实际应用中需更加严谨的交易成本设置。

- 综合评价表(表6)中部分因子评价标记较为简略(如“VV”、“-”、“/√”),未充分说明评价标准体系,影响理解的深度和准确性[page::9,10]。

---

7. 结论性综合

本报告系统研究了采掘与金属行业内多因子选股模型的构建与实证验证,取得了显著成果。通过信息系数和因子打分法,筛选出12个高效影响因子,包括销售毛利率、规模指标、beta值、户均持股比例、估值指标及近期价格动量等,体现了成长、价值与市场行为的综合考量。

模型构建采用因子等权权重求和,对个股进行综合评分并选取不同规模组合。实证结果显示,10只股票组合累计收益高达1687.77%,显著跑赢行业基准,且表现稳健,年度收益多数年份正向,胜率超过60%,信息比率达到0.5左右,夏普比率表明风险调整收益合理。图表与数据直观映射了策略持续有效性及抗风险能力。

数据还揭示,规模小和估值低的股票未来表现普遍优于大盘蓝筹,体现了小盘价值股在采掘金属行业中的超额收益潜力。动量反转因子负向信息系数表现了市场价格调整机制。股东结构因子户均持股比例为重要正向因子,反映了股东分散度或集中度的有益影响。

尽管未明确标注风险对策,报告通过多因子策略、换仓周期及分组分析间接降低了因子风险和市场特异风险。但投资者需注意因子稳定性、市场周期影响及交易成本等潜在风险。

总体而言,该报告科学严谨,数据详实,图表直观,对采掘和金属行业的多因子选股提供了有力的实证支撑与操作指引,具备较高的参考价值和应用前景[page::0-14]。

---

附:图表示例

---

以上即该报告的详尽解读与综合分析。