FF 三因子模型变量替代及应用

创建于 更新于

摘要

本报告基于FF三因子模型,结合多种因子替代变量设计和逐步回归筛选方法,验证模型在A股市场的有效性。研究结果表明,采用固定起点滚动窗口数据,市场因子以中证500最显著,规模因子表现稳定且负相关,估值因子相关性较弱且稳定性不足。模型适合用于收益归因及因子关注度衡量,但短期数据窗口不适用。报告进一步探讨模型在收益预测及低残差波动选股中的应用潜力 [page::0][page::1][page::5][page::7][page::9][page::13][page::14][page::15]

速读内容

FF三因子模型基础与因子替代变量设计 [page::0][page::4][page::5]

- FF三因子模型由市场风险、规模(Size)与估值(BE/ME)因子构成,回归分析适用于A股市场,但须选取适合的因子替代量。

- 规模因子替代量构造涉及基准组合(HS300、中证800)、加权方式(等权、市值加权)、选取比例(10%-50%);估值因子考察PB、PE、PS、预测PE、PEG倒数5种指标。

- 规模和估值因子通过筛选及排序分别形成共22个规模类和100个估值类因子候选集。

多窗口期逐步回归筛选显著因子 [page::9][page::10][page::11]

| 数据窗口 | 显著因子示例 |

|----------|-------------------------------|

| 季度 | 中证500,部分规模因子偶尔显著 |

| 半年度 | 中证500,规模和估值因子部分显著 |

| 年度 | 中证500,规模因子不稳定显著 |

| 固定起点滚动 | 中证500及部分规模和估值因子持续显著 |

- 季度回归不稳定,难以为短期预测提供支持;

- 半年度及年度数据下,市场因子稳定性好,规模与估值因子显著性浮动明显;

- 固定起点滚动窗口下因子稳定性和模型拟合优度较好,适合用于模型应用。

二次筛选与回归分析结果 [page::12][page::13]

- 通过二次筛选方法在显著因子中选择一组三因子,优化模型误差平方和(SE)。

- 市场因子为中证500,规模因子以中证800、20%选取比例、市值加权最显著,估值因子表现波动。

- 各窗口数据的二次筛选提升了模型稳定性和解释力,滚动窗口效果最佳。

FF三因子模型应用探讨 [page::14][page::15]

- 因子归因:模型可量化不同因子对组合收益贡献,监测因子关注度动态。

- 收益预测:基于风险敞口预测组合收益,但风险敞口预测及因子系数变化监测为难点。

- 选股策略:个股因子系数不稳定,选股难度大;关注残差波动率较低的股票可实现低风险长期收益。

深度阅读

金融工程专题研究报告详尽分析

---

一、元数据与概览

- 报告标题: 金融工程专题研究——数量化投资:FF三因子模型变量替代及应用

- 作者及机构: 周琦、焦健(国信证券经济研究所)

- 发布日期: 2011年12月14日

- 研究主题: 本文重点研究Fama-French(FF)三因子模型在中国A股市场的适用性,尤其聚焦因子变量的替代选取及其模型应用,包括因素归因分析、收益预测和选股策略。

- 主要观点: 作者认同FF三因子模型对A股市场具有效用,尤其是长期收益解释力较强,并尝试通过逐步回归法选择合适的规模和估值因子替代变量;同时指出模型在短期收益预测存在局限性,强调模型更多适用于归因分析与风险衡量。

- 核心信息传递:

- 通过对不同规模和估值因子替代变量的筛选,验证了中证500指数作为市场因子的显著性,证明小盘股风险是市场风险的重要组成部分。

- 展示了逐步回归选取因子的方法与不同时间窗口的效能差异。

- 探讨了模型在A股中的具体应用方向及操作建议,包括多因子收益归因、未来组合收益预测及选股思路。

- 结论态度: 三因子模型在中国市场是一个有效的长期分析工具,但需警惕短期应用的局限;因子选取敏感且不完全稳定,需动态调整。

---

二、逐节深度解读

1. 引言与研究背景

- 关键论点:

- 多因子模型基于现代金融经济学,将股票收益视为承担风险的补偿。

- 多因子模型存在“三大难题”:因素挖掘不完全、因素间的共线性和因素关系的不稳定性。

- 认同FF三因子模型的经典地位,但强调需适应A股市场特征进行优化选取因子。

- 逻辑阐述与假设: 基于FF模型在其他市场的广泛成功,本文假定其有效性成立,核心工作是定制适合A股市场的因子替代变量与应用方案。

- 意义: 体现了多因子模型的理论基础及现实挑战,强调动态调整和市场特征导向必要性。

2. 研究方法与数据选取

- 关键论点:

- 采样HS300和中证800成分股,时间跨度为2007年1月至2011年11月,采用不同时间窗口(季度、半年度、年度、固定起点滚动)进行逐步回归分析。

- 因子包括市场风险因子(多代表性指数收益率)、规模因子(基于规模排序组合差)和估值因子(B/P, E/P, S/P, 预测E/P, EGP等多种指标替代)。

- 逐步回归以显著性水平1%筛选显著因子,二次筛选确定最终三因子组合。

- 推理依据: 通过系统性多因子替代量构造与严苛统计测试,提高因子模型的解释力和稳定性。

- 数据处理细节: 财务指标数据采用当季或上一季财报(披露率≥95%优先当季),因子组合既用市值加权又用等权加权。

3. FF三因子模型及因子替代变量选取

- FF三因子模型公式说明:

- $E(RP) - Rf = b(E(Rm) - Rf) + s \times SMB + h \times HML$

- 其中,市场因子回归系数$b$,规模因子回归系数$s$,估值因子回归系数$h$。

- 因子替代变量选择策略:

- 规模因子通过不同基准指数(HS300、中证800)及加权方式(等权、流通市值加权)及选取比例(10%-50%)构建不同规模组合收益差。

- 估值因子采用多种估值指标实施分层和组合,严格计算收益差。

- 图表分析:

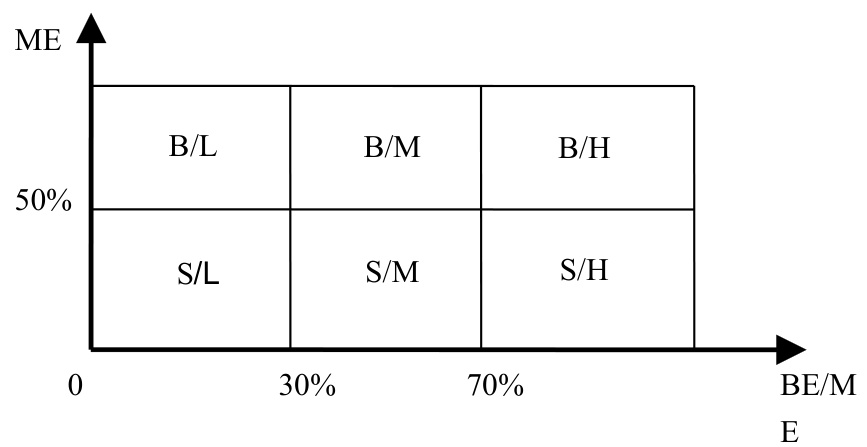

- 图1(组合划分示意图)体现了基于规模(Size,ME)与估值(账面市价比BE/ME)双重维度的组合划分,辅助理解因子组合构造。

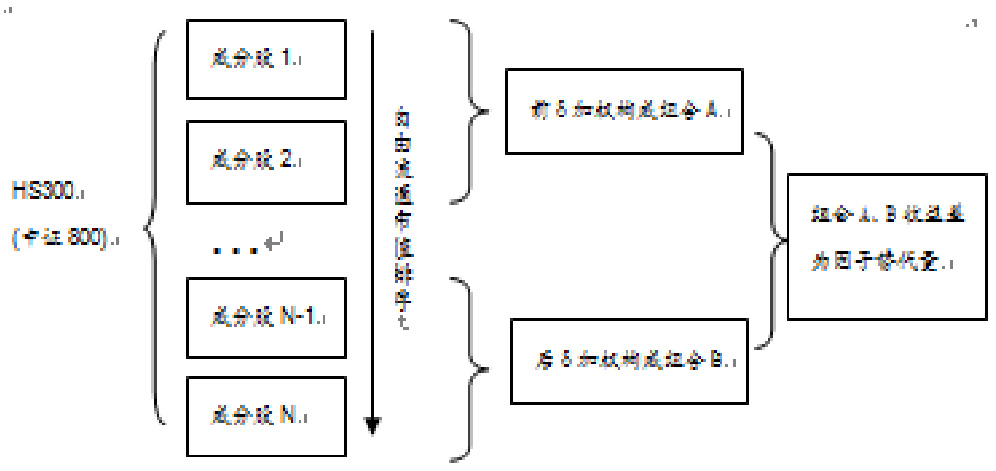

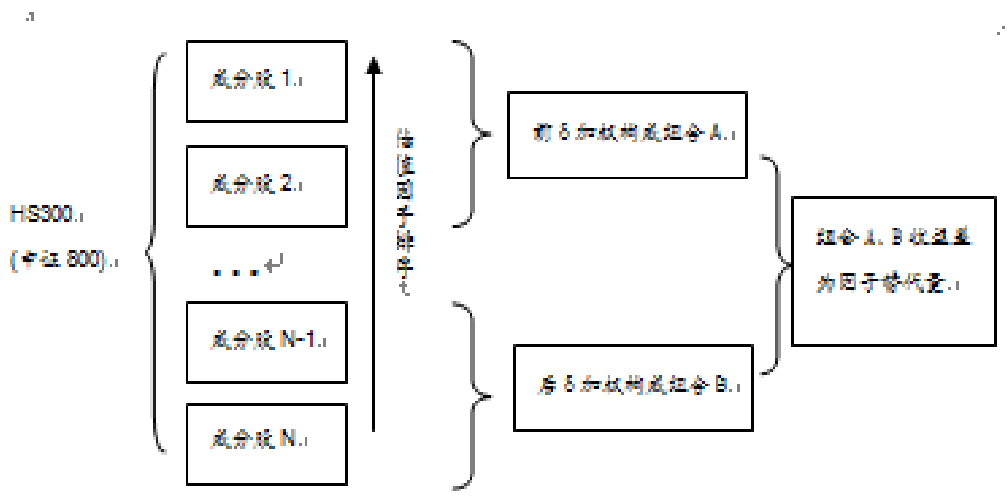

- 图2和图3分别呈现规模因子和估值因子替代量的计算流程,显示组合构建逻辑及加权方法。

4. 逐步回归筛选结果及模型稳定性分析

- 逐步回归原理:

- 通过反复引入和剔除自变量,确保模型只保留统计显著的因子,p值筛选严格设为1%以保证因子强显著性。

- 筛选结果亮点:

- 季度数据回归结果不稳定,且估值和规模因子时有忽现,支持FF论文结论的短期失效。

- 半年度和年度数据回归结果相对稳定,尤其2007、2009、2010年规模和估值因子较为显著,但仍存在因子间差异波动。

- 固定起点季滚动回归方法效果最佳,因子选择及其系数表现出连续性和稳定性,尤其中证500作为市场因子的代表性突出。

- 表格综合解读:

- 表2-5展示了不同窗口和方法下拟合显著因子集合的变迁,反映了因子有效性的时间演变特点。

- 表6-9则展示最终二次筛选的三因子组合及对应回归系数,辅助判断模型拟合优度与因子的时序稳定性。

5. 模型结果与核心结论

- 模型适用性确认: 短期(三个月)数据窗口下FF三因子模型难以解释收益;但随着样本数据延长,稳定性和预测能力逐步体现。

- 市场风险因子角色突出: 中证500作为市场风险因子备受青睐,表明小盘股风险在市场风险构成中占据主要位置。

- 规模和估值因子表现: 规模因子对HS300收益有显著负影响(通常系数介于-0.1至-0.2),即小盘股表现更优;估值因子的正相关性虽存在,但稳定性较弱。

- 与原始FF模型对比: 中国市场规模因子负相关特征一致,但估值因子的稳定性较弱,与原著有所差异,提示A股市场因素复杂性。

6. FF三因子模型的应用探讨

- 因子归因分析: 模型重点用途之一是定量评估各因子的风险溢价,监控因子贡献度变化,辅助投资组合风险管理。

- 收益预测: 前提是假定历史因子系数及其组合风险敞口稳定,利用过去数据预测未来收益率。但风险敞口预测困难,历史规律也可能因市场变迁而失效。

- 选股策略: 个股因子回归结果不稳定,不适合直接利用因子系数预测收益;可通过因子模型残差波动率筛选风险较小、解释度较高的股票实现低风险长期稳健收益。

7. 风险提示与免责声明

- 声明数据来源合规、分析逻辑严谨,强调报告仅供参考,不构成具体买卖建议;指出信息完整性和准确性不能保证。

- 强调机构可能持有相关证券或提供投资银行业务,体现利益相关和合规披露。

---

三、图表深度解读

图1:FF报告中组合划分示意图(第5页)

- 内容描述: 该图示意股票如何根据规模(ME,小至大)和账面市值比(BE/ME,低至高)被分成六个组合区块,经典FF模型中的25个组合来源于类似划分。

- 数据解读: 通过分层分布可以观察规模和估值对股票特性的影响,图中明确展示低规模低账面市值比(S/L)到大规模高账面市值比(B/H)的分类。

- 文本联系: 节点用于构建规模和估值因子的替代组合,是因子收益率计算的基础。

- 潜在局限: 该划分为A股市场设计时可能需调整阈值,且实际操作中权重分配复杂。

图2:规模因子替代量处理流程图(第7页)

- 内容描述: 展示对基准组合(如HS300)按市值排序、选取不同分位比例构造大小股组合,再计算两组合月度收益差作为规模因子。

- 解读趋势: 体现了灵活调整比例和加权方式(自由流通市值加权或等权)对替代因子的影响。

- 文本应用: 作为因子替代变量重要构建流程,说明作者对规模因子的构造细致。

图3:估值因子替代量处理流程图(第8页)

- 内容描述: 功能类似图2,但基于估值指标(如B/P、E/P等)进行组合排序与收益差计算。

- 趋势说明: 充分考虑多种估值指标,反映对因子有效性的重要验证。

- 结合文本: 说明估值因子不局限于账面市值比,更适应A股实际市场环境。同时结合季度财报数据更新确保因子时效性。

表格1-9及相关表格

- 整体内容: 市场因子定义;逐步回归后显著因子及其时间演变(季度、半年度、年度、滚动窗口);最终筛选三因子及回归系数。

- 关键趋势:

- 市场因子以中证500、800为主;规模因子最佳替代为中证800加权方式的20%选取比例;估值因子多变,部分指标间连续性较差。

- 固定起点滚动数据样本表现出最佳稳定性,尤其三因子回归系数变动较小,表现良好。

- 模型拟合优度: 通过比较逐步回归后的误差平方和与最终三因子模型的,确定最优因子组合。

- 优势与局限: 数据长度及窗口大小对结果稳定性影响显著,短期数据难以可靠应用,历史数据虽显示规律但随时可能失效。

---

四、估值分析

- 估值方法说明: 本报告核心非企业估值,而是运用多因子模型分析市场收益构成,估值因子即账面市值比(B/P)及诸多估值指标,被用于作为模型中的第三因子HML的替代量。

- 关键输入与假设:

- 假设估值指标具备显著的风险溢价反映市场对价值的补偿。

- 因子收益以组合收益差计算,考虑不同基准组合与加权方式。

- 估值因子替代量数量多达100个,旨在用逐步回归筛选最优。

- 模型目标价或具体估值未涉及,偏重于因子风险溢价的测算及回归。

---

五、风险因素评估

- 模型适用风险: 短期数据窗口下,三因子模型的稳定性不足,拟合误差较大且因子系数波动显著,限制模型的短期预测能力。

- 市场环境变化风险: 换市场规则、流动性、宏观政策变化可能导致因子系数结构变动,从而使得历史因子收益预测失效。

- 数据完整性和频率风险: 财报发布滞后或不完整,因子构造数据不及时,影响因子质量。

- 共线性风险: 因子间存在相关性,可能导致回归分析时因子权重解释失真。

- 缓解策略: 建立监控体系及时调整因子配置,采用不同窗口和滚动样本增强模型稳健性。

---

六、批判性视角与细微差别

- 模型数据窗口选择敏感: 作者合理指出季度数据窗口不足以稳定预测,鼓励采用半年度及滚动窗口,体现对模型限制的客观看法。

- 估值因子的稳定性不足,提醒多因子模型非“一劳永逸”工具,需要市场适应性调整。

- 规模因子与估值因子替代变量丰富,但部分命名和统计结果表述较为混乱,亦反映因子复杂性。

- 结论在实际应用中多为归因分析,而非投资建议,避免过度拟合。

- 作者公开声明分析的独立性及利益冲突,体现职业规范。

---

七、结论性综合

本文系统验证了FF三因子模型在中国A股市场的适用性和局限性,采用了丰富的因子替代量构造方法,通过逐步回归及多时段窗口检验发现:

- 中证500指数作为市场风险因子在A股中具有高度显著性,体现了小盘股风险构成市场整体风险的重要地位;

- 规模因子在所有窗口期均展现负相关性,符合价值投资中“规模效应”理论,小市值股票具较高预期收益的经典观点;

- 估值因子虽表现为正相关,但稳定性不足,提示因子结构可能受宏观和市场结构性变化影响较大;

- 短期(季度)数据窗口回归结果不稳定,难以用于收益预测,更多适合用于归因分析和风险度量;

- 固定起点滚动样本回归表现最佳,模型拟合优度和稳定性较佳,暗示持续数据积累对量化模型优化至关重要;

- 基于历史数据,三因子模型可用于量化投资中的收益归因、趋势监控和低风险长期选股的策略构建,尽管存在因子预测系数和风险敞口预测的挑战;

- 报告在因子构造细节、筛选过程、回归分析和应用建议上均展现系统性和专业性,且结合了A股市场的具体特性和数据,提升了研究成果的可用性。

综上,本文在遵循经济学经典理论与中国市场实际的结合上,提供了一套可操作的FF三因子模型替代变量选取方案及其应用框架,为量化投资和风险管理提供了有效工具和启示。[page::0,1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]

---

附:部分图表示例

图1:Famma French报告中组合划分示意图

图2:规模因子替代量处理流程图

图3:估值因子替代量处理流程图

---

此分析报告体系性全面,逐层剖析了原文论据与数据,结合图表深入解读,对金融工程及量化投资领域具有较高的参考价值。