什么类型的交易更具市场影响?——大单因子的研究与改进

创建于 更新于

摘要

本报告通过基于成交金额聚类的方法划分订单类型,系统研究了大单净买入因子及其成分因子在A股市场的选股效果及时序衰减问题。发现大单因子选股效果主要由中买大卖与小买大卖贡献,且传统大单因子自2021年起显著衰退。基于订单短期绩效的改进方案有效缓解因子衰减,显著提升选股稳定性和组合超额收益,验证了算法交易普及对因子的影响及因子优化潜力 [page::0][page::4][page::7][page::8][page::12]

速读内容

订单类型划分与成交类别定义 [page::4]

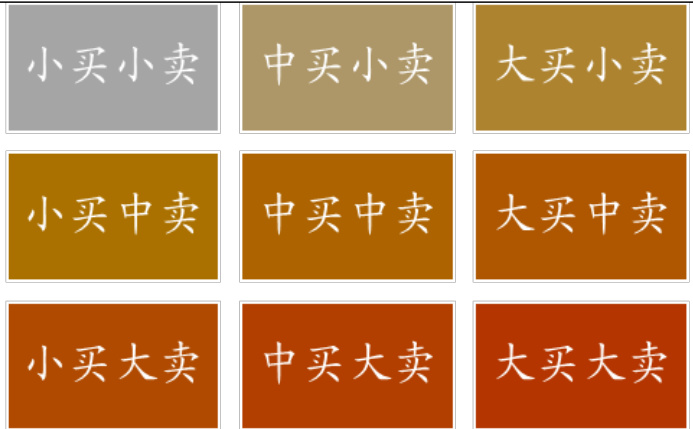

- 采用KMedian聚类对历史订单成交金额做自然对数聚类,分为小单、中单、大单三类,实现对成交订单的细粒度分类。

- 将买卖双方订单类型组合划分为九种成交类型,如小买小卖、大买大卖等,实现交易行为更精准识别。

大单因子及成分因子选股效果分析 [page::5][page::6]

| 因子类型 | IC | ICIR | ABSIC | 多空收益 | 多空胜率 |

|--------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|

| 大买大卖 | 0.019 | 2.848 | 0.039 | 0.34% | 64.7% |

| 大买中卖 | -0.002| -0.305 | 0.028 | 0.00% | 53.0% |

| 大买小卖 | 0.001 | 0.202 | 0.036 | 0.13% | 56.4% |

| 中买大卖 | -0.028| -5.206 | 0.037 | -0.54% | 27.5% |

| 小买大卖 | -0.015| -2.251 | 0.039 | -0.24% | 39.0% |

- 大单净买入因信号主要来源于小买大卖与中买大卖,说明大资金向小资金卖出筹码行为对选股效果更关键。

- 大单净买入整体IC近0.032,表现略优于分解成分,反映因子具有一定选股价值。

主动买卖划分提升因子效果 [page::6][page::7][page::8]

- 将因子细分为主动买入与主动卖出两部分,发现主动买入的大买大卖因子IC稳定在0.02-0.04之间,因子表现更稳健。

- 主动买入部分对选股效果有显著提升,尤其大买大卖因子,有效抑制部分风险因子特性。

大单因子时序衰减及趋势 [page::7][page::8]

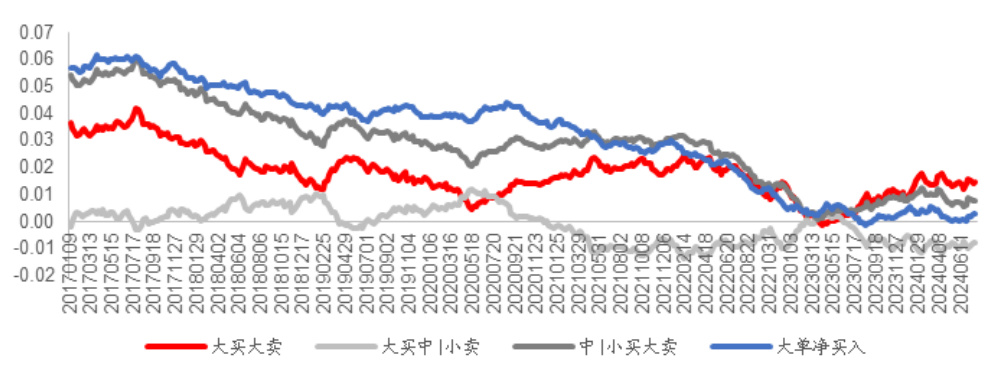

- 2017-2024年数据显示大买大卖、中小买大卖及大单净买入因子存在明显衰减,尤其自2021年起加速。

- 主动买入大买大卖因子的衰减幅度较低,仍维持一定正向选股能力。

- 市场结构变化及算法交易普及是大单因子衰减的主要原因。

基于短期绩效对因子的改进方法及效果 [page::8][page::9][page::10][page::11]

- 通过检测大单成交后30秒内股价是否朝成交方向移动,剔除无效大单,改进大单成交占比因子。

- 改进后各因子的年度IC明显提升,尤其近年改进效果尤为显著,部分因子恢复一定程度选股能力。

- 不同因子主动买入与主动卖出部分改进效果不同,保留表现较好的部分复合提高整体表现。

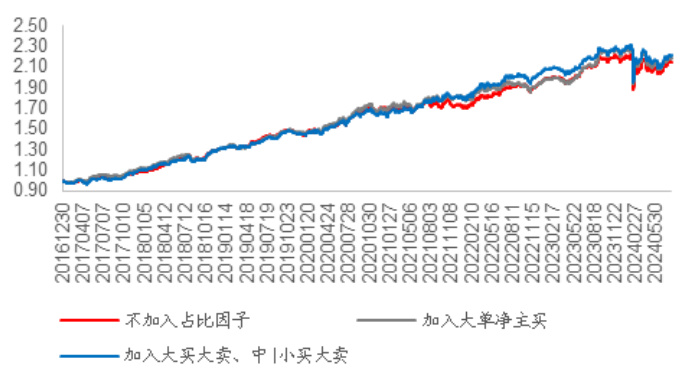

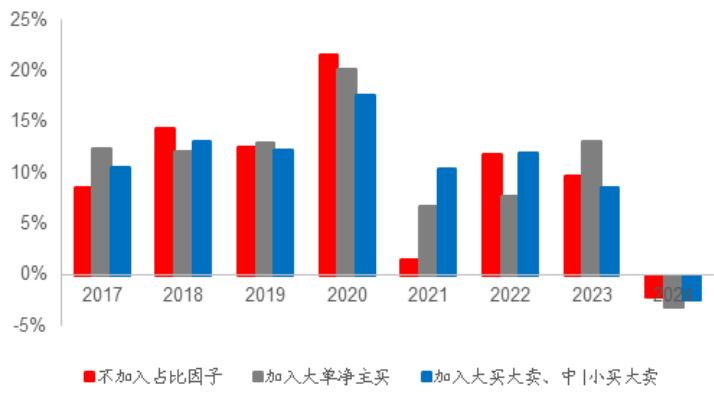

因子增强组合表现及收益情况 [page::11][page::12]

- 在中证500和中证1000增强组合中,加入改进后的大买大卖、中小买大卖因子相比不加因子组合,组合净值相对强弱明显提升。

- 分年度超额收益显示,改进因子在2021年后的贡献明显优于原始大单净买入因子,提升近1个百分点年化超额收益。

| 组合区间 | 因子 | 年化收益(%) | 信息比 | 最大回撤(%) |

|----------------|-----------------------|-------------|---------|--------------|

| 2017.01-2021.06| 不加因子 | 13.77 | 1.836 | 6.7 |

| | 加入大单净主买 | 13.97 | 1.893 | 6.4 |

| | 加入改进后大买大卖等因子| 13.76 | 1.880 | 6.2 |

| 2021.07-2024.07| 不加因子 | 5.70 | 0.754 | 13.7 |

| | 加入大单净主买 | 6.10 | 0.787 | 13.8 |

| | 加入改进后大买大卖等因子| 6.67 | 0.881 | 13.8 |

总结与思考 [page::12]

- 大单因子作为高频选股因子,近年受市场结构和算法交易影响显著衰减。

- 基于订单短期价效的筛选优化,有助于缓解因子衰减但难以完全逆转。

- 同源基础数据因子“风格化”特征明显,未来需结合更多维度信息进一步提升因子有效性。

- 因子改进可提升中小盘指数增强收益,提升策略适用性和稳定性。

深度阅读

报告详尽解析与解构

---

一、元数据与概览

- 报告标题:《什么类型的交易更具市场影响?——大单因子的研究与改进》

- 作者及联系方式:郑雅斌、余浩淼,海通证券研究所分析师

- 发布日期:2024年8月22日

- 研究主题:聚焦股票市场中大单交易的分类、因子表现、衰减及改进,探究大单交易对市场影响的机制及其投资策略价值。

- 报告摘要:

- 该报告主要研究如何精细划分交易订单类型,重点分析大单因子(即大额订单行为的量化指标)在选股中的表现及其变化趋势,通过新算法(KMedian聚类)改进大单识别方法。

- 结果发现,传统理解的“大资金买入”并非因子有效的主要来源,反而是市场中大额筹码转向中小资金卖出的行为构成关键选股信号。

- 进一步地,报告洞察了大单因子近年来显著衰减的现实,并通过一种基于短期绩效的因子优化方案,实验性地缓解因子衰减趋势。

- 最终将新因子纳入组合策略中,展示了增强组合的超额收益表现提升。

- 风险提示:本报告仅基于公开信息,不构成投资建议,权益产品存在收益波动风险,投资者需谨慎。[page::0]

---

二、逐章深度解读

1. 订单类型界定与成交类别划分

1.1 基于成交金额聚类的订单类别划分

- 关键论点

- 传统大单定义基于过去订单成交额的均值加N倍标准差,但因成交额分布具有严重左厚尾(大量小单订单,少量大单订单),此方法对于细粒度区分小单较为失效。

- 报告采用KMedian聚类算法将历史订单成交额对数划分为三类(小单、中单、大单),并据此确定各级订单阈值,克服了传统均值加标准差方法的局限。

- 当日订单根据自然对数成交额与阈值比较被分为三类,买卖双方类别组合形成九种成交类型(如“大买大卖”、“小买中卖”等)。

- 推理依据

- KMedian聚类算法不受均值及标准差的影响,适合左厚尾分布的订单交易金额,更准确反映订单层级。

- 订单分类精细化有助于后续因子构建和性能研究。

- 图表解读

- 图1展示了一张红棕色矩阵,九个格子对应不同的买卖订单类别组合,颜色越深代表成交额越大组合类别。此图为成交分类的可视化示意。

1.2 各类成交占比因子表现

- 关键论点

- 构建了基于开盘半小时成交金额占比的因子,分行业、市值等因子中性化后,考察各类型成交因子历史的信息比率(IC_IR)、选股收益等指标。

- 大买大卖因子有弱正向选股效果;中买大卖因子呈明显负向选股效果(IC接近-0.03,IR超过-5);其他类别效果较弱。

- 大单净买入因子按类别拆分,主要的选股驱动力是“小买大卖”和“中买大卖”两部分,与传统以为的大资金买入不符,实际信号来自大额筹码向小资金卖出。

- 关键数据

- 表1显示大买大卖因子IC为0.019,因子多空收益0.34%,胜率64.7%。

- 中买大卖因子IC为-0.028,多空收益-0.54%,胜率仅27.5%。

- 小买大卖因子IC为-0.015,呈负向选股因子特征。

- 推理说明

- 复杂成交模式中,真正有效的因子信号主要来源于大单卖出对小单买入的市场影响,而非简单的“大单买入”。

- 这为理解市场行为与资金流动提供了新的视角,有助于构造更有效选股因子。

1.3 买卖主动成交划分后的各类成交占比因子表现

- 关键论点

- 在成交类别的基础上,进一步区分“主动买入”和“主动卖出”,对比不同主动方向的因子IC和收益表现。

- 主动买入的“大买大卖”因子选股效果明显优于主动卖出,稳定性强。

- 主动卖出的“中|小买大卖”因子负面选股效果要强于主动买入。

- 对大单净买入因子进行主动买入和卖出拆分,未显著改善整体选股效果,显示主动成交方向影响有限。

- 推理逻辑

- 细粒度分类有助于识别资金主动攻防力量影响市场,但主动买卖因素并非所有因子效果的决定变量。

---

2. 成交占比因子的衰减

2.1 时序表现分析

- 关键论点

- 2017年以来大买大卖、中|小买大卖因子及大单净买入因子IC均呈减弱趋势,尤其2021年起衰减加剧。

- 大买中|小卖因子持续表现负向风险因子特性。

- 主动买入部分大买大卖因子衰减较轻,保持IC在0.02-0.04之间波动。

- 主动买卖因素不能从根本上扭转大单因子整体衰退趋势,仅对部分因子有缓和作用。

- 图表解读

- 图2时间序列显示四个因子IC均由正向逐渐滑落至接近零甚至负值,反映因子收益信号弱化。

- 图3-6分别展示主买/主卖细分下各因子的历史IC波动;主动买入大买大卖因子表现较优。[page::7][page::8]

2.2 基于短期绩效的因子改进

- 创新方法

- 利用短期(30秒内)股票超额收益检验单笔大单成交后市场是否朝该方向移动,绩效不佳的大单被降权甚至排除,用于重新构造大单因子,提纯有效订单信号。

- 删除因无效短期反应导致的噪音,提升因子质量,改善大单因子的表现衰退。

- 推理依据

- 市场变化及算法交易兴起导致大单订单大小特征弱化,传统大单因子失效。

- 通过强化大单的价格影响力维度,提高因子实用价值。

- 关键数据

- 表4展示2016-2024年不同因子改进前后的年度IC情况。2017年后,因子IC明显改善,尤其是主动卖出部分得到强力提升。

- 改进后大买大卖、主动净买入等因子表现有显著增强,部分年前衰退趋势得到遏制。

- 后续调整

- 根据主动买卖方向不同,保留表现较好的部分因子重组合(表5、6),对比两个区间的因子表现,验证改进方案效果。

- 近年(2021年7月至2024年7月)因子表现提升更明显,说明改进方法对当下市场环境适应较好。

2.3 不同成交占比因子的增强组合表现

- 组合构建

- 基于非线性市值、ROE等传统因子,叠加改进前后不同的成交占比因子,分别构建中证500与中证1000指数增强组合,严格控制个股暴露、行业暴露等风险因素。

- 图表解读

- 图7、8显示三条曲线:不加入因子、大单净买入因子、及大买大卖+中|小买大卖因子,均呈上涨趋势,但改进因子则略优。

- 图9、10分年度超额收益显示2017-2020年和近期2021-2023年各组合超额表现差异,2021年以后原始大单净买入因子拖累明显,而改进因子提升效果显著。

- 表7数据展现近两个阶段中证500/1000增强组合的年化收益、波动率、信息比率和最大回撤,均显示改进后的占比因子在最新阶段显著优于原始因子和不加入因子组合,有效增强组合表现。

---

3. 总结与思考

- 报告总结认为,大单因子衰退充分反映市场结构、交易行为的不断演化,单纯基于历史价格和量价数据提取的信号持续有效性面临挑战。

- 通过聚类方法精细订单分类,及基于短期绩效的因子优化,可一定程度缓解因子衰退。但因子表现仍难恢复早期强势水准,体现了基于基础量价数据的因子信息有限。

- 未来方向在于更好地挖掘和利用因子的风格化特征及结构性变化,寻找新的量价数据或结合其他信息源,以建立更具持久有效性的投资因子。

---

4. 风险提示

报告强调仅基于公开信息,不构成投资建议;权益类产品波动大,投资者需具备相应风险承受能力。[page::0][page::13]

---

三、图表深度解读

- 图1(成交类型示意):体现基于KMedian聚类的三阶订单分类,包括九种买卖组合,为因子构建奠定基础。

- 表1-3(不同类型因子表现):定量展示因子IC、收益表现与胜率,表明因子正负向特征及大小单和主动性对选股效果的影响不同。

- 图2-6(因子时序IC表现):从动态角度呈现因子衰退趋势,主动买入方向部分因子衰减较慢,指示因子有效性在不同维度的差异性。

- 表4-6(改进因子年度表现):通过年度IC和收益率对比,证明基于短期绩效的调整有效改善因子表现,尤其在近年效果显著。

- 图7-10、表7(组合增强及超额收益):应用层面,融合改进因子显著提升中证500和1000增强组合的超额收益及风险调整表现,尤其修复高频因子2021年后衰退的问题。

---

四、估值分析

此报告主要聚焦因子研究及量化策略改进,不涉及传统企业估值模型(无DCF、市盈率等估值方法分析)。重点在因子表现的统计指标和交易策略组合收益。

---

五、风险因素评估

- 因子表现衰退主要受市场结构变化和算法交易兴起影响,导致传统大单因子不再准确反映大资金影响力。

- 改进方法虽有所提升,但仍存在因子信息有限、难以根本逆转衰退的风险。

- 投资者需谨慎看待基于历史成交数据的因子稳定性,对组合波动性和回撤风险保持警惕。

---

六、批判性视角与细微差别

- 报告严格基于历史数据和统计指标评价,但隐含了对未来因子表现延续性的主观判断,存在一定的未来技术及市场行为变化不确定性。

- 因子改进虽明显,但提及无法根本逆转,也反映了量价数据所包含信号的天然局限性,提示读者需警惕因子效用的过度依赖。

- 主动买卖区分的复杂数据处理似乎未能完全释放潜在价值,可能受到限于数据质量或模型结构的影响。

- 组合回测主要基于历史样本,实际市场执行及交易成本控制未详述,存在现实推广的挑战。

---

七、结论性综合

本报告深入剖析了大单交易因子的构建、细分与衰减机制。采用KMedian聚类替代传统均值-标准差截断方法,实现了订单类型的更精准划分,进而识别出市场中大单与小单资金互动的细致结构。核心发现包括:

- 大单因子的有效选股信号主要源于“中|小买大卖”两类成分,表明并非简单大资金买入驱动市场,而是大额筹码向中小资金转移的动态对价格形成更大影响。

- 近年来大单因子表现大幅衰退,尤其2021年后衰减加速,反映出算法交易及市场结构变动导致传统因子信号弱化。

- 结合短期价格绩效指标筛选有效大单,剔除无效交易,在因子构建中权重调整,有显著的改善和延缓衰退趋势作用。

- 复合改进后的因子在中证500和1000指数增强组合中表现优于传统因子,近两年尤其提升投资组合超额收益,降低了衰退对组合的不利影响。

图表和表格全面证实了上述结论:IC指标、信息比率、选股收益、超额年化收益均显示改进因子优于原始因子。尽管如此,报告也谨慎指出,基础量价数据中有效选股信息存在天然瓶颈,单靠改进难以彻底恢复早期强势表现,提示未来研究应聚焦因子风格化特征及多维信息融合。

总体而言,报告为大单因子细分与改进提供了实证支持和方法论创新,对于理解市场微观结构与提升高频选股策略具有重要参考价值。[page::0-12]

---

参考图表示例

---

免责声明与风险提示摘要

- 本报告内容仅供参考,不构成具体投资建议,市场波动风险客观存在,权益类产品适合风险承受能力较强投资者。

- 报告基于公开数据及合理分析,作者独立撰写,不受第三方影响,具体投资仍需结合个别状况谨慎决策。[page::13][page::14]