因子的两种类型:基于因子组合的收益分解

创建于 更新于

摘要

本文通过收益分解方法将因子收益拆分为业绩增长和估值变化两部分,分析价值、动量、质量及V-Q四个常见量化因子的收益来源。发现价值与V-Q因子的超额收益主要来自估值增长,而动量与质量因子的收益则主要来自业绩增长。投资者可据此依据风险收益偏好合理配置因子类型,实现更有效的量化投资策略配置 [page::0][page::8]。

速读内容

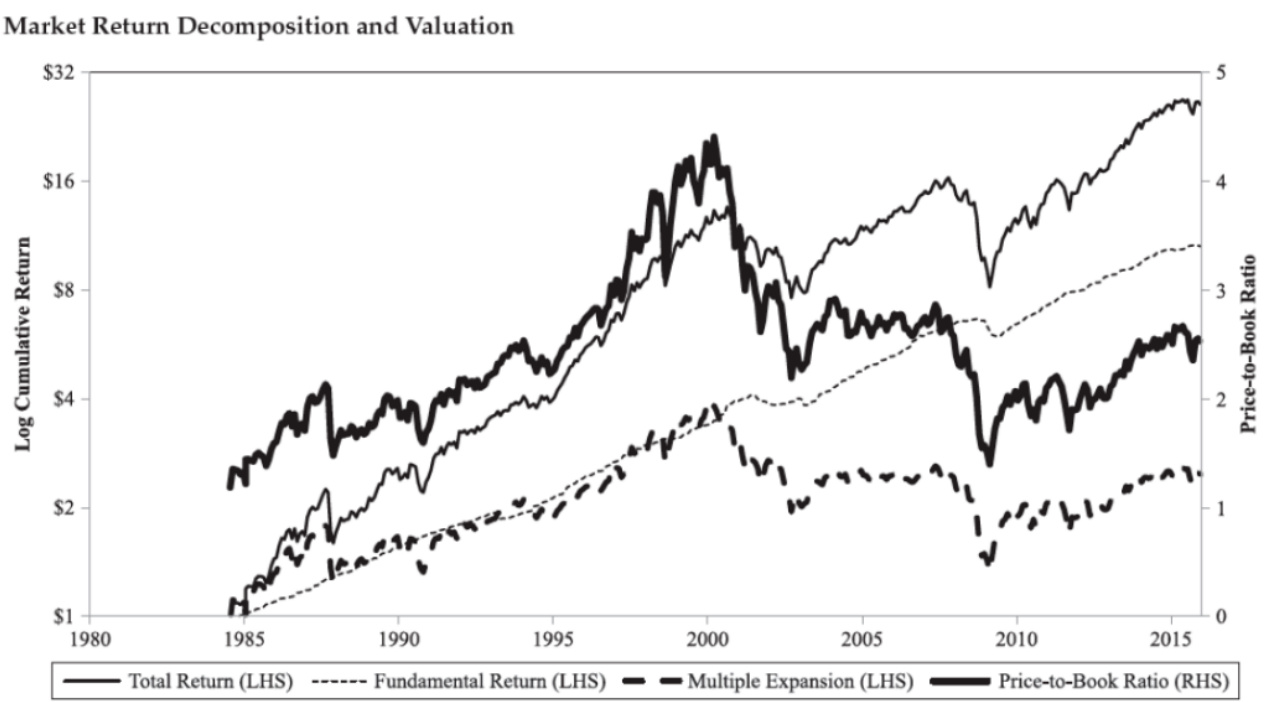

市场收益分解分析 [page::2][page::3]

- 市场年化收益率11.5%,其中7.6%来自基本面收益,4.0%由估值变化带来。

- 长期来看,市场收益主要源自稳定的基本面增长,估值变化贡献较大波动。

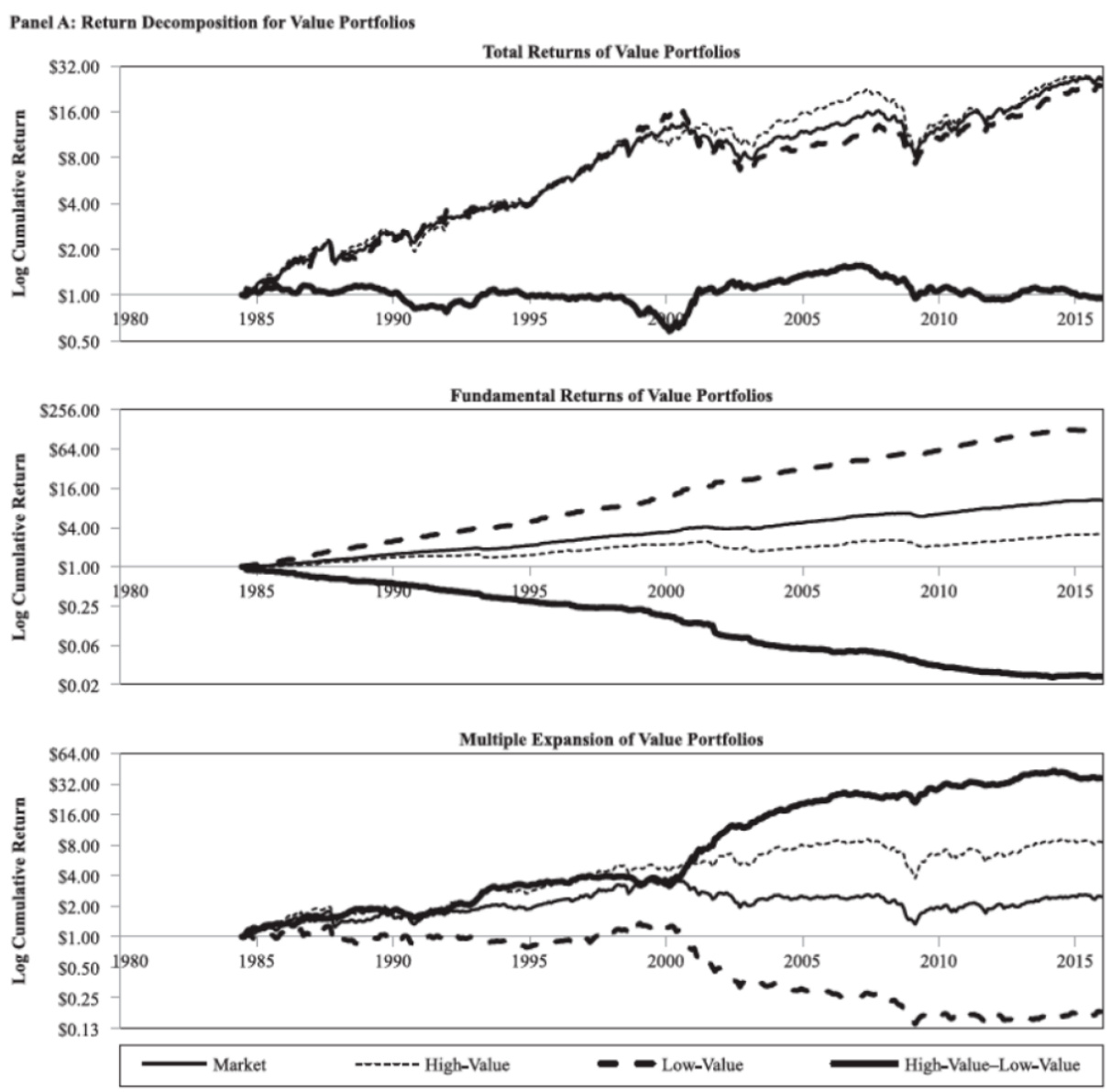

价值因子收益分解 [page::3][page::4]

- 价值因子的多空组合收益靠估值扩张驱动,高价值股票估值增长贡献12.2%,基本面收益低于低价值股票12.2%。

- 市场系统性提升低价值股票估值,压低高价值股票的估值,因子收益主要来自这种估值变化。

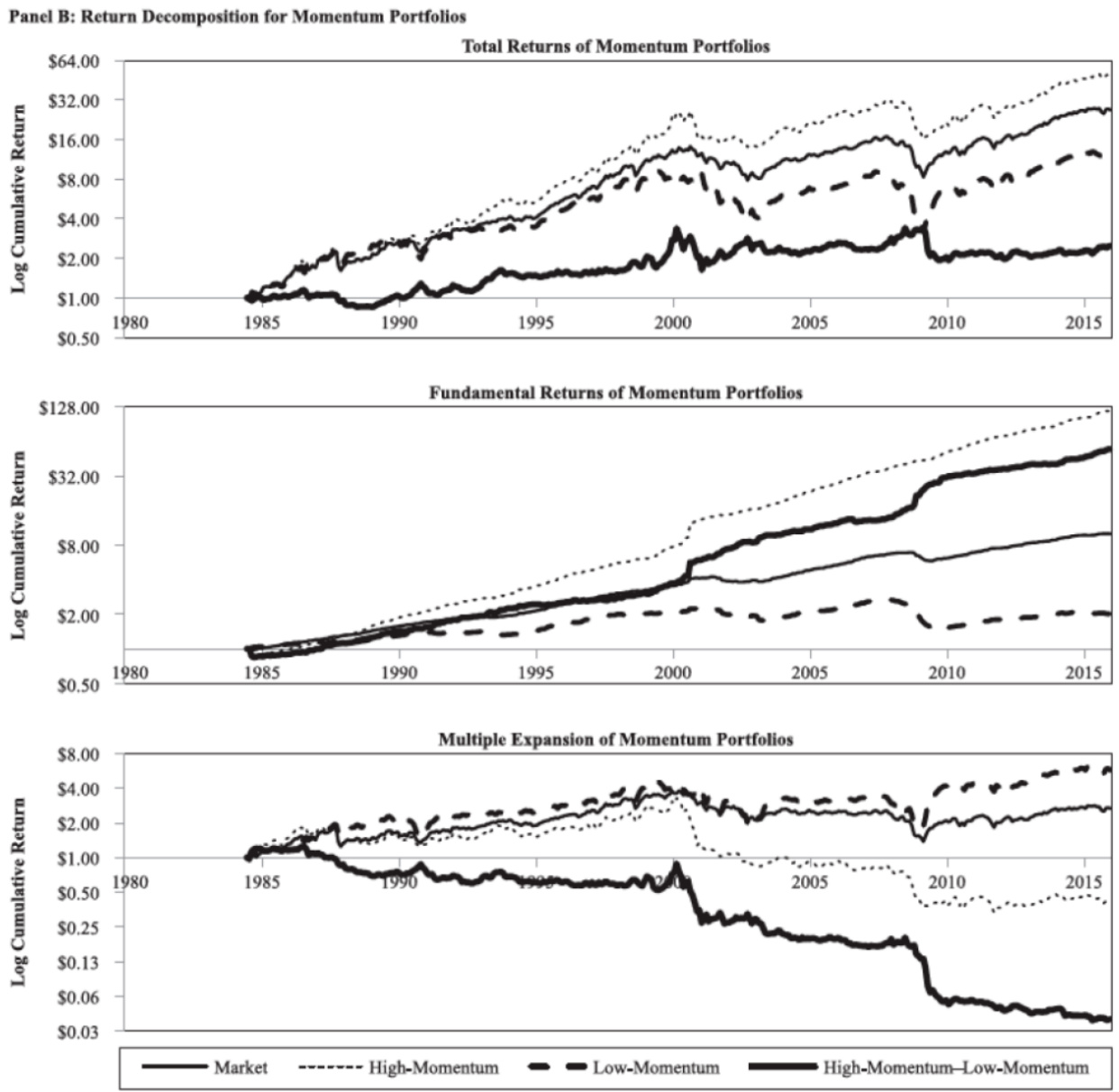

动量因子收益分解 [page::5]

- 动量因子多空组合获得约2.3%的超额收益。

- 超额收益主要源于基本面收益(高动量股票业绩优良,基本面收益超出低动量组合4.7%),估值反而出现回落,估值增长较低8.4%。

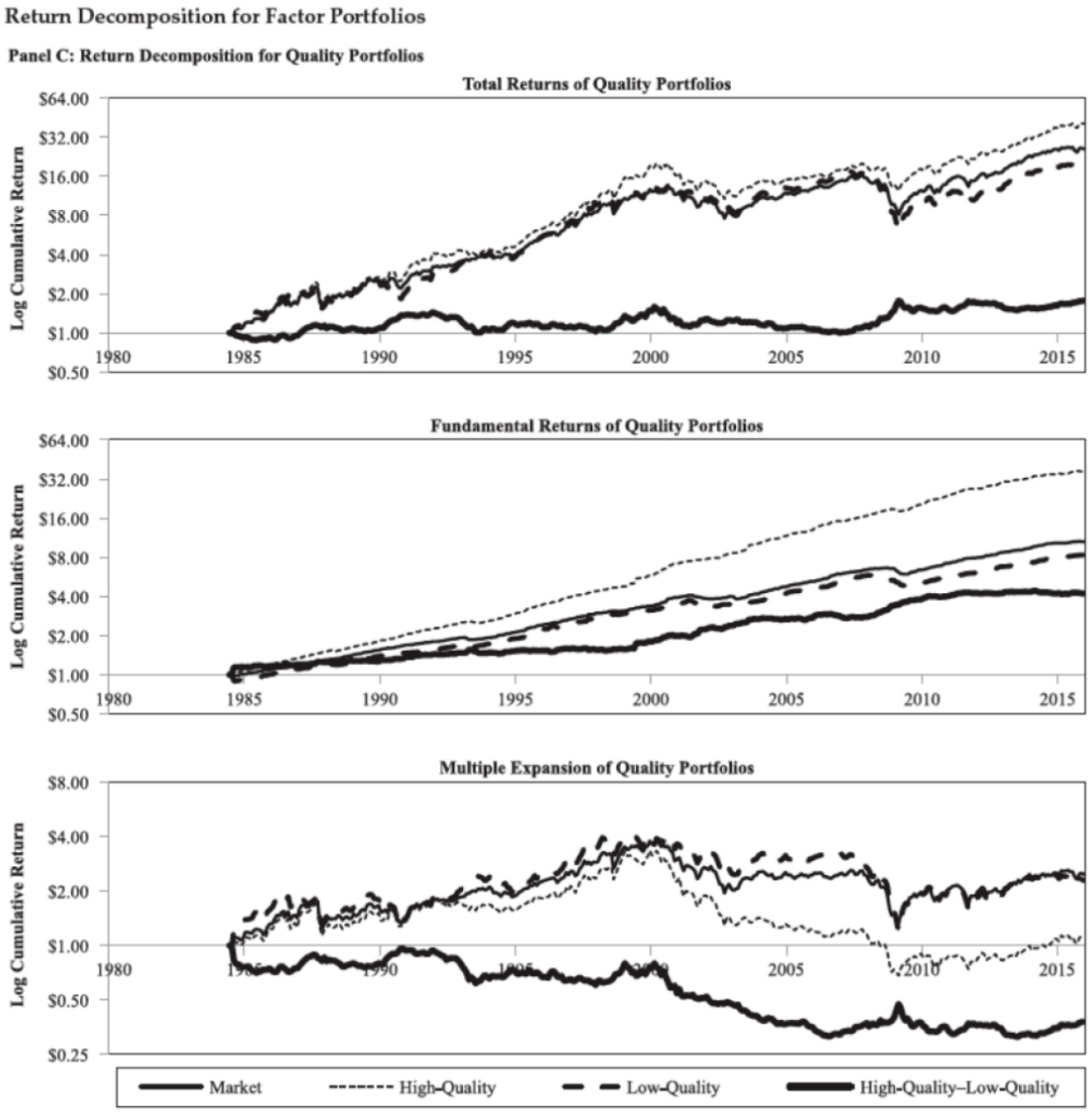

质量因子收益分解 [page::6]

- 质量因子表现类似动量因子,基本面收益驱动组合超额表现,估值水平整体下降。

- 高质量股票的基本面收益明显优于低质量股票。

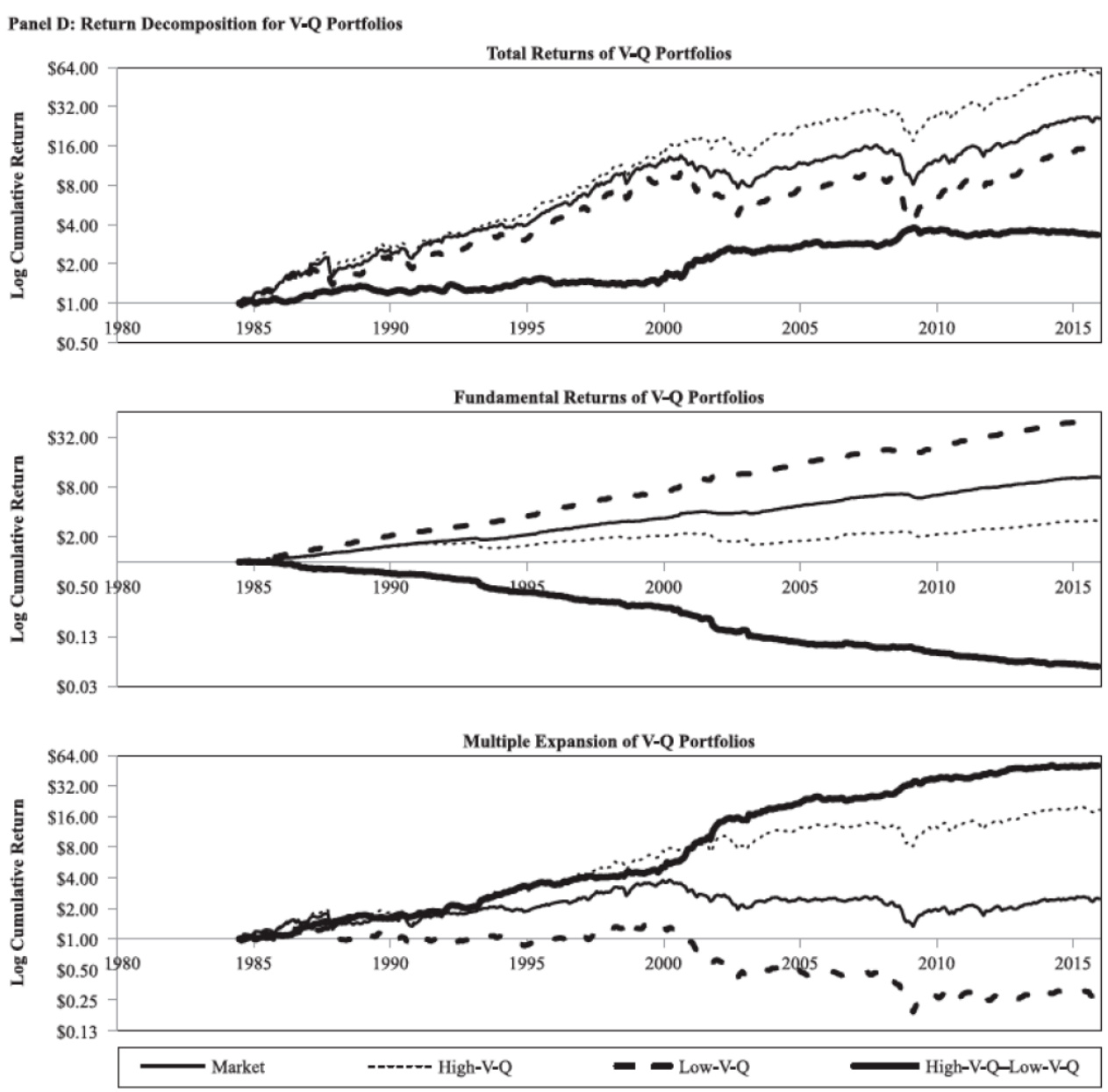

V-Q因子收益分解 [page::7]

- V-Q因子超额收益4.2%,高V-Q组合估值增长比低V-Q组合多13.1%,基本面收益却下降9.0%。

- V-Q因子结合价值和质量因子,收益来源介于二者之间,具有较好的收益多样化特性。

量化因子收益来源总结及策略启示 [page::8]

- 因子可分为两类:价值与V-Q因子的收益主要来自估值增长,属于市场估值行为导向因子。

- 动量与质量因子收益主要来自业绩基本面提升,代表对优质企业的确认。

- 投资者应根据因子超额收益来源和风险偏好,合理选择估值驱动型因子或业绩驱动型因子进行组合配置。

- 估值成长因子要关注错误定价回归风险,基本面成长因子需关注买入价格避免估值回落损失。

风险贡献分析 [page::8]

- 因子组合的波动率主要由估值扩张驱动,估值增长波动率显著高于基本面收益波动率。

- 估值变化反映市场预期和风险折现率变化,基本面收益则反映企业实际经营成果,信息更新速度较慢。[page::8]

深度阅读

报告分析:《因子的两种类型:基于因子组合的收益分解》

---

1. 元数据与报告概览

报告标题:因子的两种类型:基于因子组合的收益分解

作者:吴先兴

发布机构:天风证券股份有限公司

发布日期:2020年12月2日(报告审核流程结束时间)

主题:量化投资因子的收益来源分析,聚焦于股票因子组合的收益拆解,具体涵盖价值、动量、质量和V-Q四大常用因子。

核心论点:

报告基于Joseph Kushner在《The Journal of Portfolio Management》2017年的研究文献,提出量化选股因子的收益可以从两个维度剖析,即企业的业绩增长(基本面收益)与股票市场估值变化(估值膨胀)。通过这一收益分解框架,明确不同因子组合的超额收益到底是源自企业基本财务健康的成长,还是源自估值的提升。价值和V-Q因子的超额收益主要来自估值变化,而动量和质量因子的收益主要来自业绩的增长。投资者通过这种分解理解因子的收益来源后,可结合自身风险收益预期,调整因子配置策略。

---

2. 逐节深度解读

2.1. 简介

- 关键论点:量化投资依赖因子来构建超越市场平均收益的投资组合,投资者背后的核心信念是因子能预测未来超额收益。传统上关注因子绩效的持续性、稳定性,本文提出应重点理解因子收益背后的“成因”——是企业基本面成长驱动,还是估值波动驱动。

- 推理依据:股价收益可拆解为基本面价值增长和估值水平变化两个部分,将该逻辑扩展至因子组合赛道,能更细致地捕捉因子收益的本质。

2.2. 研究方法

- 关键论点:使用历史数据分解因子组合的股票收益,涉及的因子为价值(BP)、动量(过去12个月收益扣除最近1个月收益)、质量(GP2A)及V-Q(BP和GP2A排序均值)。

- 数据样本和频率:美国市场广泛样本(罗素3000、标普500、富时USA、MSCI USA),样本时间区间1984年6月至2015年12月。价值、质量、V-Q组合年再平衡,动量因子月再平衡。

- 收益分解模型:依据Ibbotson and Chen的拆解公式,将股票总收益拆分为基本面增长(账面价值增长+分红)与估值膨胀两部分。通过示例解释,若账面市净率不变,收益全部来自基本面增长;若账面价值不变,收益全部来自估值膨胀。

- 限制说明:

1. 采用披露的账面价值可能导致时间滞后性,基本面和估值收益拆分存在噪声,尤其影响动量(月度调仓频率高)。

2. 无法区分估值膨胀是由于未来现金流预期增长还是折现率下降引起。

3. 市场估值本身并非绝对“真实”,估值变动反映市场对未来的不同预期,而非直接表明是否定价准确。

2.3. 结果分析

3.1 市场收益分解

- 关键数据:样本区间内市场组合年化收益11.5%,其中7.6%来自基本面收益,4.0%来自估值增长,波动率15.1%。

- 数据解读:长期市场收益主要是稳健的基本面营运能力形成的,估值波动贡献波动率,并非持续性强收益来源。本文发现估值变化对收益贡献有一定正效应,市场PB翻倍增长。

- 图表支持:[图1体现了长期累计收益、估值变化与基本面收益走势的关系,通过不同线型区分,直观表现其趋势与波动差异][page::2][page::3]

3.2 因子收益分解

- 价值因子:

- 平均多空组合收益约0.3%。

- 高价值(高BP,低估值)组合的估值增长带来了12.2%的超额收益,但基本面收益反而低于低价值组合12.2%。

- 说明价值因子的超额是市场后续估值修正的结果,而非基本面持续改善。

- 估值扩张明显,而基本面收益较低显示市场对“坏企业”的估值提升带来收益。

- 见图3[page::3][page::4]

- 动量因子:

- 多空组合年化超额收益13.2%,主因高动量组合基本面收益显著优于低动量组合。

- 然而,这些高品质企业在估值上通常经历回落或回调,估值变化方面产生负贡献(估值减少8.4%)。

- 显示动量因子通过选拔业绩好的企业获利,估值调整给收益带来负面影响。

- 见图4[page::4][page::5]

- 质量因子:

- 取得年化约2.3%的收益。

- 高质量组合基本面收益比低质量组合高约4.7%,但估值同样更多呈现走低趋势。

- 类似动量因子的收益机制,依靠基本面成长驱动收益,同时遭遇估值回落压力。

- 见图5[page::5][page::6]

- V-Q因子:

- 多空组合超额收益4.2%。

- 高V-Q组合估值增长明显优于低V-Q组合(高13.1%),基本面收益则比低组合低9%。

- V-Q因子在估值扩张方面表现优于单独的价值因子,基本面表现较价值质略逊。

- 该因子呈现两者权衡,且与其他因子具有一定相关性。

- 见图6[page::6][page::7]

- 总结:两类因子被区分:

1. 估值导向型(价值与V-Q):超额收益依赖于市场估值回归和扩张。

2. 基本面导向型(动量与质量):收益源于挑选具备基本面增长潜力的优质企业,估值对收益构成负面约束。

- 相关图示表明了因子组合收益的差异与来源,对于投资组合管理以及风险偏好调整具有重要指导意义。

- 不同时间区间因子表现呈现因子收益分解变化,支持上述结论。

- 该部分核心依据图表展现数据表现与统计汇总。[page::7][page::8]

3.3 风险贡献

- 关键论点:组合波动率主要由估值波动驱动,估值变化的波动率远高于基本面收益部分,且估值变化与组合总收益相关超过90%。

- 解释:估值变化综合了所有影响企业未来现金流与风险的市场预期,因此捕捉了更多的动态信息,而基本面收益代表的是实际经营活动的历史快照,信息流动相对滞后且确定。

- 此外,由于估值变化敏感市场预期突变,投资者需关注估值风险对因子策略的影响。

- 见图表综合数据分析[page::8]

2.4 总结章节

- 明确区分两种因子收益来源类型:

- 价值型投资因子收益主要依赖市场的估值膨胀,企业的基本面表现在该因子中反而较差。

- 动量与质量因子则是基于选择成长性更强的企业,获得溢价,尽管市场可能对他们给予的估值是回撤的。

- 投资者据此判断因子配置,是否愿意承担估值调整风险,或者聚焦基本面成长。

- 若因子溢价来源于估值扩张,需警惕市场对于因子的错误定价可能被修正的风险。

- 若基于业绩优秀,关注买入价格防止估值回落损害收益。

- 研究推动量化投资者更加清晰理解因子超额收益的本质驱动因素,为组合构建提供理论支持和风险提示。[page::8]

---

3. 图表深度解读

图1:市场收益分解及估值走势(页3)

- 显示1980-2015年市场组合累计收益由基本面收益(稳步上升的线)和估值膨胀(波动较大)构成。

- PB比率持续走高,基本面贡献稳定增长,总收益趋势与PB和估值变化呈现良好对应关系。

- 说明股市长期收益主要来自企业盈利增长,估值变化贡献回报波动性。

图3:价值因子收益分解(页4)

- 高BP(高价值股票)组合与低BP组合累计收益对比,高价值组合估值扩张明显(表现为顶部图的粗线逐步走高),而基本面收益却较低(中间图显示其基本面收益线趋势向下)。

- 多头与空头组合估值扩张的差异形成了价值因子收益。

- 体现价值因子收益多来自估值修正。

图4:动量因子收益分解(页5)

- 高动量组合基本面表现优异(基本面收益曲线远高于低动量组合),但估值扩张明显不足反而出现收缩。

- 总收益曲线由基本面收益主导,估值变化构成负贡献。

- 显示动量因子收益为基本面驱动,估值调整压力明显。

图5:质量因子收益分解(页6)

- 类似动量因子,高质量股票基本面收益优于低质量组合,估值逐渐回落。

- 表明只依赖财务质量指标挑选基本面成长股,仍面临估值修正压力。

图6:V-Q因子收益分解(页7)

- 高V-Q组合估值扩张明显,基本面收益表现较低。

- 该因子收益来源更偏向于价值型因子,且表现出估值膨胀带来的较强贡献。

- 这种因子的收益本质与价值因子相似但相关度不高,可能兼顾一定的质量属性。

图7:不同区间因子收益(页8)

- 反映了不同时间段内因子收益的基本面和估值分解动态,验证了主论点的稳定性及经济周期对因子的影响。

---

4. 估值分析

本文重点在因子收益来源的拆解,并无直接进行因子组合的传统估值模型分析(如DCF、EV/EBITDA等),但提及估值增长作为因子收益重要来源,内隐反映了市场整体估值泡沫或折价的变动。

---

5. 风险因素评估

- 使用账面价值数据的时滞导致收益拆解上的时间错配,尤其影响高频调整的动量因子。

- 无法判定估值变化是风险变动还是现金流预期变动的原因,估值变动风险不可忽视。

- 若估值溢价源自错误定价,后续被纠正的风险较大。

- 投资者需动态监测因子收益来源的合理性,辨别因子超额收益的持续性与安全边际。

---

6. 批判性视角与细微差别

- 报告严格基于既有研究方法与数据,表现较为谨慎,明确指出所有结论的适用限制。

- 时间延迟带来的误差、估值变化难以剖析产生的因果不确定性,是本方法不完善之处,但已合理披露。

- 除此之外,报告就因子收益的两种来源的分类逻辑相当清晰,提供了量化投资者可操作的风险分层与策略选择视角。

- 该分类可能忽略某些因子兼备两种收益来源的复杂性,实际策略可能需更细致的动态调整。

---

7. 结论性综合

该报告通过系统地运用股票总收益拆解模型,将因子组合(价值、动量、质量、V-Q)收益来源分为基本面收益与估值变化两部分,提供了量化领域内非常精炼且实用的因子收益本源分析框架。

具体核心发现包括:

- 价值和V-Q因子收益主要依赖投资股票未来的估值膨胀,即市场在相对价值补偿上带来超额回报,即使标的企业基本面表现较差;

- 动量和质量因子收益主要来源于挑选业绩较优企业,即基本面增长带来的超额收益,估值一般呈回调或下降趋势;

- 整个市场收益中,基本面增长是长期稳健增长的主因,估值变化提供了波动性和一定程度的超额收益来源;

- 估值变化带来的收益伴随较高波动,且高度影响组合风险特征;基本面收益稳定但对收益波动贡献小;

- 投资者因而可以根据自身对估值风险的接受程度及对收益确定性的追求,灵活调整因子配置比重。

通过深刻解析重要图表,报告展现了各因子收益拆解的长期日志累计收益趋势,基本面及估值的差异化演变,与此同时,揭示了投资性能来自市场行为(估值修正)或企业成长(基本面业绩)的根本分野。

此研究增强了量化投资者从传统“因子性能”评估向因子超额收益来源管理转变的认识,为构建更具稳健性的多因子投资组合提供理论依据和风险考量。对于因子选股策略的有效配置及风险管理策略制定具有重要的指导价值。[page::0,1,2,3,4,5,6,7,8]

---

参考文献

- Kushner, Joseph. Two Types of Factors: A Return Decomposition for Factor Portfolios. The Journal of Portfolio Management, 2017, 43(4): 17-32.

- Ibbotson and Chen, 2003.

- Bogle and Nolan, 2015.

---

附图展示

- 图1 市场收益分解与估值趋势

- 图3 价值因子收益分解

- 图4 动量因子收益分解

- 图5 质量因子收益分解

- 图6 V-Q因子收益分解

---

(全文共计约1600字,全面覆盖报告主要论点、方法、数据结果、图表解读、风险评估与结论。)