沪深300 VS 中证500——指数轮动研究

创建于 更新于

摘要

本报告基于前期因子择时与风格择时框架,构建沪深300与中证500指数的月度及季度轮动模型。通过债券及股票市场多维度择时指标,采用Logistic回归预测未来指数相对收益胜率。多指标月度轮动模型在样本外测试中表现稳健,年化收益19.7%,超额收益11.2%,最大回撤6.4%,信息比率1.49,月度相对胜率65%。季度模型稳定性较弱,年化收益约17%,超额约8-9%。报告详细剖析利率、波动率和估值类指标与指数收益差的相关性,支持资金面紧张与投资风格轮换逻辑[page::0][page::4][page::10][page::15]

速读内容

指数轮动框架与模型构建 [page::4]

- 指数轮动目标为实现及时性、稳健性与直观性。

- 构建了债券及股票市场相关择时指标备选库,涵盖利率、波动率、估值及涨跌幅等指标。

- 采用Logistic回归预测沪深300相对中证500收益胜率,预测概率用于指数选择策略。

利率类指标择时效果显著 [page::5][page::6]

| 指标类型 | 期限 | 相关性均值 | 显著路径占比 |

|----------|------|-------------|--------------|

| 国开债到期收益率月度变化 | 1个月 | 0.12 | 57% |

| AAA级企业债到期收益率月度变化 | 多期限 | >0.1 | 33%-81% |

| 国开债期限利差月度变化 | 多期限 | 负相关约-0.05 | 14%-71% |

- 短期限债券到期收益率变化与未来1个月沪深300表现正相关。

- 期限利差变化与未来1个月指数收益差负相关,体现资金面松紧变化。

波动率类指标与指数收益差关系 [page::7]

| 指标 | 时间窗口 | 相关性均值 | 显著比率 |

|--------|--------|----------|----------|

| 指数波动率截面差值(沪深300-中证500) | 3个月 | -0.22 | 100% |

| 指数波动率月度变化(中证500) | 3个月 | -0.14 | 43% |

- 波动率截面差及月度变化与未来收益差负相关。

- 高波动率指数表现相对较弱,波动率反映风险水平,影响风格轮动。

估值指标择时性能分析 [page::8]

| 指标 | 相关性均值 | 显著比率 |

|------|------------|----------|

| 指数PB差值 | -0.18 | 100% |

| 指数一致预期PB差值 | -0.20 | 100% |

- 估值差指标负相关未来收益差,体现估值均值回复效应。

- 估值类指标择时效果在2018年后有所减弱。

多指标月度指数轮动模型表现 [page::9][page::10]

- 模型集成期限利差变动、波动率截面差及一致预期估值差值。

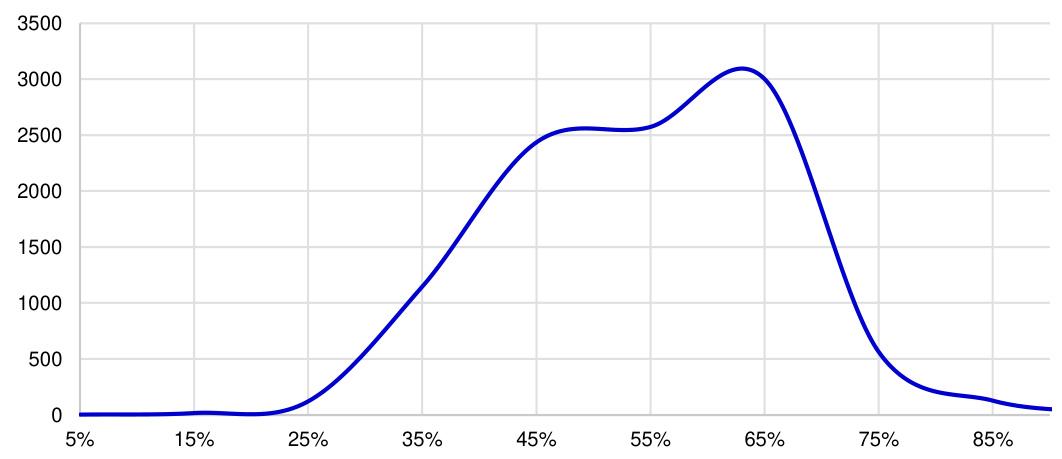

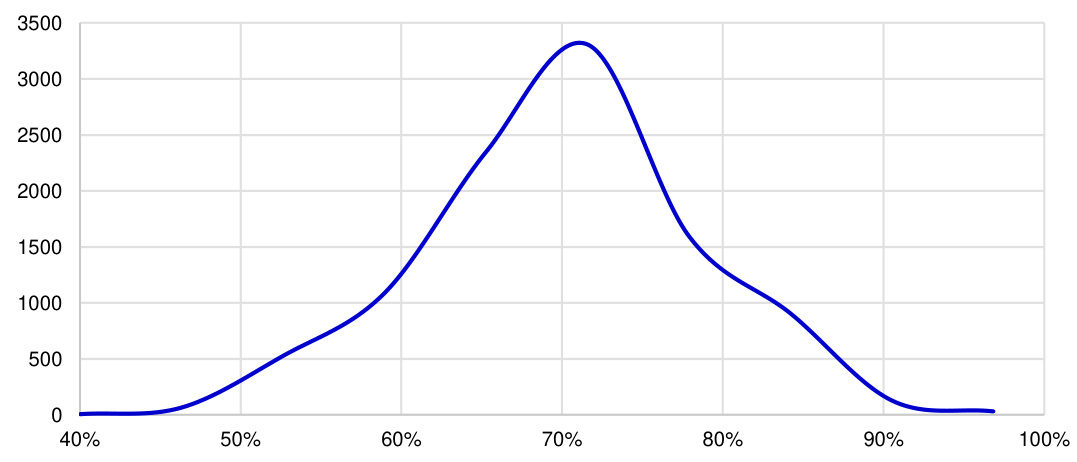

- 10,000次抽样胜率分布中位数70%,说明模型稳健性较高。

- 回测期2013年至2018年5月:

- 年化收益19.7%,中证800为8.5%。

- 超额收益11.2%,最大回撤6.4%,信息比率1.49。

- 月度相对胜率65%。

| 年度 | 轮动模型收益 | 中证800收益 | 超额收益 | 最大回撤(轮动模型) | 月度胜率(轮动模型) |

|------|---------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|

| 2013 | 14.4% | -2.1% | 16.6% | 16.7% | 58.3% |

| 2014 | 70.1% | 48.3% | 21.9% | 9.7% | 75.0% |

| 2015 | 30.4% | 14.9% | 15.5% | 43.5% | 66.7% |

| 2016 | -11.3% | -13.3% | 2.0% | 23.5% | 50.0% |

| 2017 | 19.9% | 15.2% | 4.7% | 6.6% | 75.0% |

| 2018 | -1.4% | -6.3% | 4.9% | 12.6% | 40.0% |

季度指数轮动模型分析 [page::11-15]

- 利率、信用利差、技术指标及估值变化在季度周期也表现出择时能力。

- 季度多指标模型构建包括两个方案:

- 模型1:利率水平变化、收益差季度变化、波动率截面差

- 模型2:信用利差季度变化、收益差季度变化、波动率截面差、一致预期估值差

- 样本外稳健性低于月度模型,胜率分布集中在约55%-65%区间。

- 回测结果显示年化收益约17%,超额收益约8.8%-8.9%,最大回撤7.3%-12.3%。

| 年度 | 模型1收益 | 中证800收益 | 超额收益 | 最大回撤(模型1) | 胜率(模型1) |

|------|----------|------------|---------|------------------|------------|

| 2013 | 9.8% | -2.1% | 12.0% | 16.7% | 25% |

| 2014 | 52.8% | 48.3% | 4.5% | 10.2% | 100% |

| 2015 | 47.3% | 14.9% | 32.4% | 47.3% | 75% |

| 2016 | -11.3% | -13.3% | 2.0% | 23.5% | 50% |

| 2017 | 19.2% | 15.2% | 4.0% | 6.1% | 100% |

| 2018 | -9.0% | -6.3% | -2.7% | 17.5% | 0% |

风险提示 [page::0][page::15]

- 市场系统性风险

- 资产流动性风险

- 政策变动风险对策略表现产生较大影响。

深度阅读

海通证券研究所《沪深300 VS 中证500——指数轮动研究》详尽分析报告

---

1. 元数据与概览

报告基本信息

- 报告标题: 沪深300 VS 中证500——指数轮动研究

- 研究机构: 海通证券研究所

- 作者及联系方式: 冯佳睿(Tel: 021-23219732;Email: fengjr@htsec.com),袁林青(Tel: 021-23212230;Email: ylq9619@htsec.com)

- 发布日期: 报告引用的数据截止至2018年5月左右,具体发布日期未在文档中明确,但依托于2017年及2018年初的系列研究

- 研究主题: 构建沪深300指数和中证500指数之间的指数轮动模型,具体包括月度与季度指数轮动的择时指标筛选、模型构建、回测及稳健性分析。

报告核心论点与目标信息

本报告是海通证券量化团队在之前因子择时研究基础上的延续,聚焦于指数层面的轮动(即大小盘轮动问题),以沪深300(偏大盘蓝筹)与中证500(偏中小盘)指数为研究对象,利用债券市场及股票市场相关指标建立多因子择时模型,重点关注月度和季度的轮动策略表现。核心信息包括:

- 使用债券市场(利率、期限利差等)和股票市场(波动率、估值等)指标构建择时备选指标库。

- 采用Logistic回归模型预测沪深300相对中证500未来表现胜率,提供概率性质的择时决策依据。

- 为不同风险偏好的投资者提供指数配置建议及缓冲区域。

- 月度多指标轮动模型表现优异,年化收益约19.7%,远超基准中证800年化8.5%,且最大回撤低(6.4%),信息比率1.49;季度模型表现稍逊,样本外稳健性不足。

- 风险提示包括:市场系统性风险、资产流动性风险及政策变动风险。

总结:通过系统指标筛选与统计回归建立,报告展现了基于多市场数据的指数轮动策略有效性,且月度频率优于季度的研究结论,以期为投资者构建稳健且直观的指数轮动择时方案[page::0,4,9-10,15]。

---

2. 逐章节深度解读

2.1 指数轮动框架

关键论点

- 延续量化团队前期因子择时、风格择时研究思路。

- 指数轮动模型建设遵循三大原则:及时性、稳健性和直观性。

- 模型分为三步:构建择时指标、回归模型预测未来指数收益差概率、根据预测概率进行指数选择。

逻辑与假设

- 指数间存在收益差与特定市场指标稳定的跨期相关性。

- 指标必须平稳(使用ADF检验)以避免伪回归。

- 利率、信用利差、波动率、估值等指标含信息,反映资金面、风险偏好与估值周期。

- 使用滚动Logistic回归预测沪深300相对于中证500的赢面概率,概率直观且易于投资者理解。

- 指数选择依据概率与投资者风险偏好制定,具有灵活性。

2.2 月度指数轮动模型

2.2.1 择时指标分析

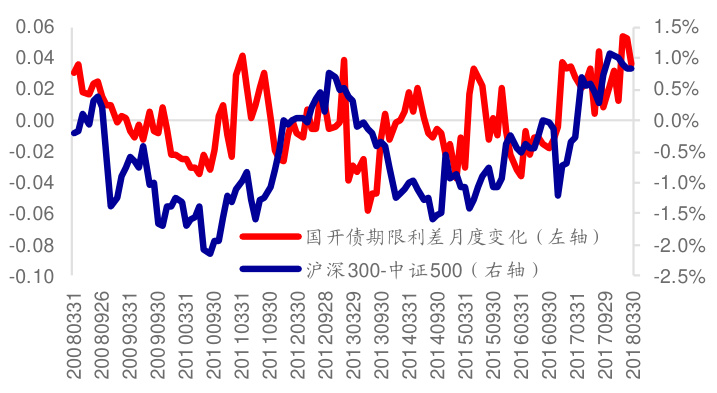

- 利率指标:观察债券到期收益率月度变化、期限利差月度变化。

- 短期限债券收益率上升,沪深300表现优于中证500;反之亦然。

- 国开债和AAA企业债指标更具有效性。

- 期限利差扩大时,中证500表现好,收窄时沪深300更强。

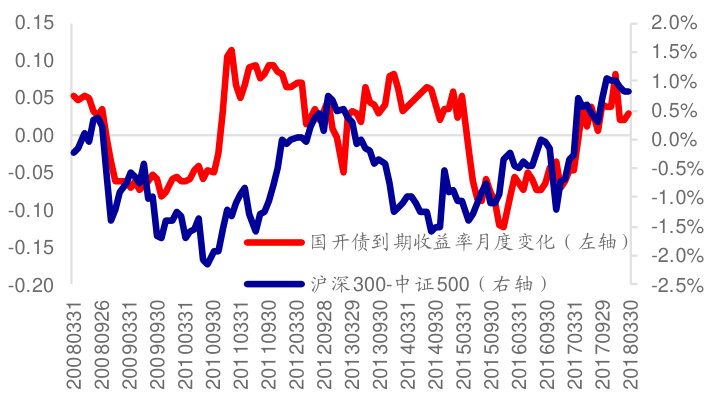

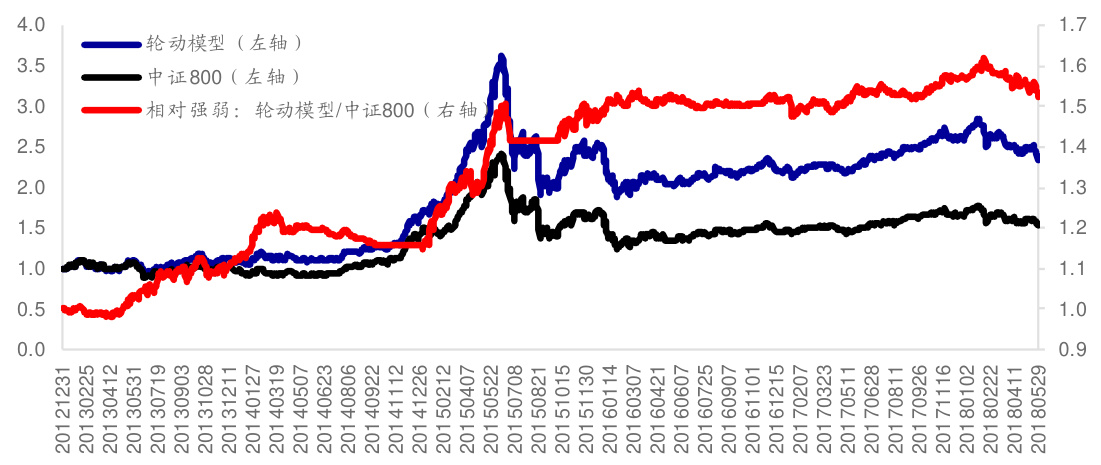

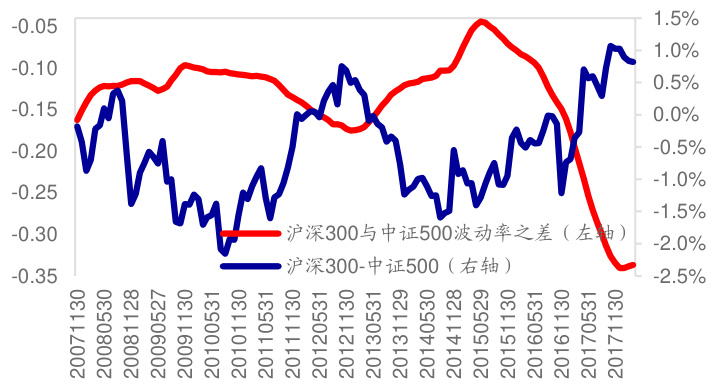

- 图1与图2通过时间序列展示了债券指标与指数收益差的对应趋势,显示二者相关性随时间演变明显增强,特别是2015年后。

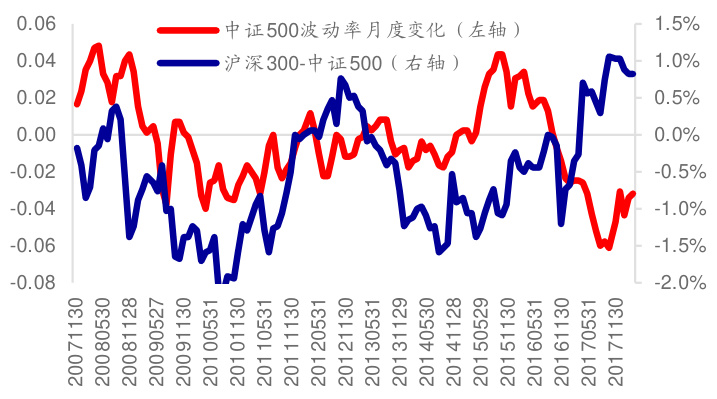

- 波动率指标:指数波动率截面差与波动率月度变化。

- 指数波动率越高,表示风险越大,未来表现往往趋于反转。

- 沪深300波动率高于中证500,未来中证500表现更佳。

- 波动率指标对预测具有一定周期特性,3至6个月波动率差变动最显著。

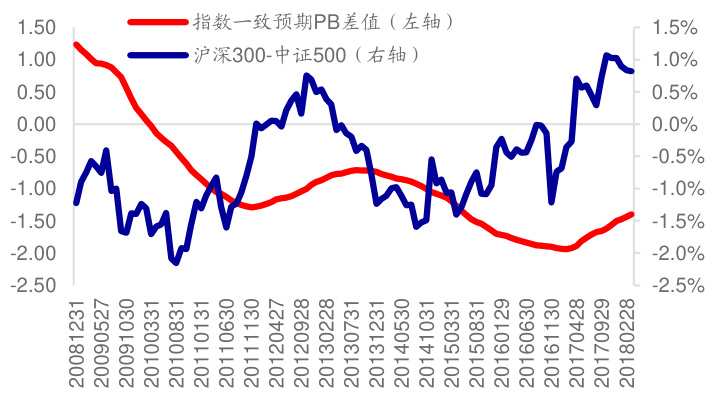

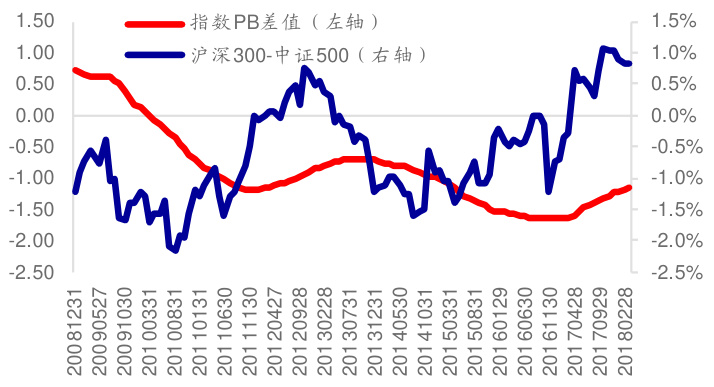

- 估值指标:指数PB(市净率)差和一致预期PB差。

- 指数估值差值与未来指数收益差负相关,体现均值回归特性。

- 估值PB比PE更具预测力,但部分估值指标平稳性不足。

- 图5和图6展示了上述估值指标相对指数收益差的历史趋势,反映估值修复的市场行为。

2.2.2 多指标模型构建及回测

- 结合选定的期限利差、波动率截面差值、一致预期估值差值,构建月度多因子Logistic回归模型。

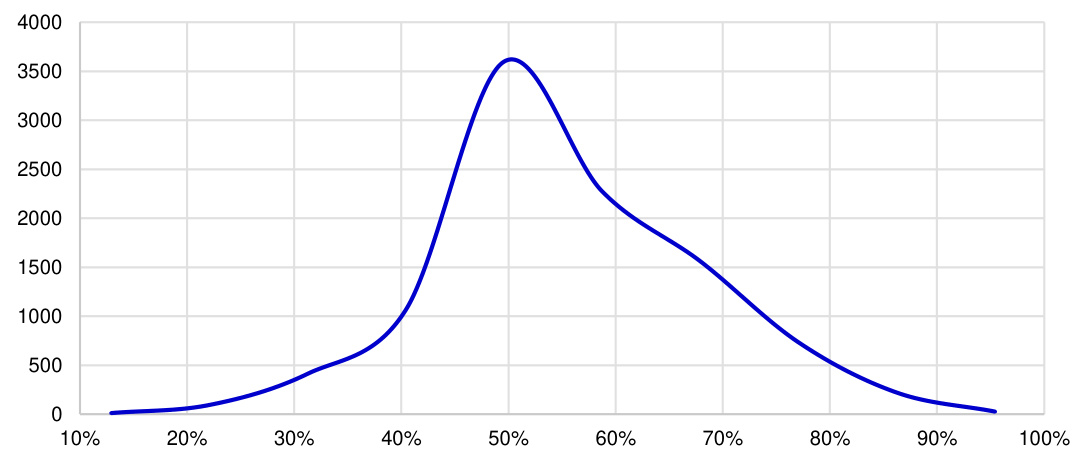

- 采用重复抽样(Bootstrap)方法验证模型样本外稳健性。胜率高于70%(中位数),表现稳健。

- 设置概率阈值(55%、45%)作为多空决策界限,概率中间区间做中证800指数,减少换仓频率。

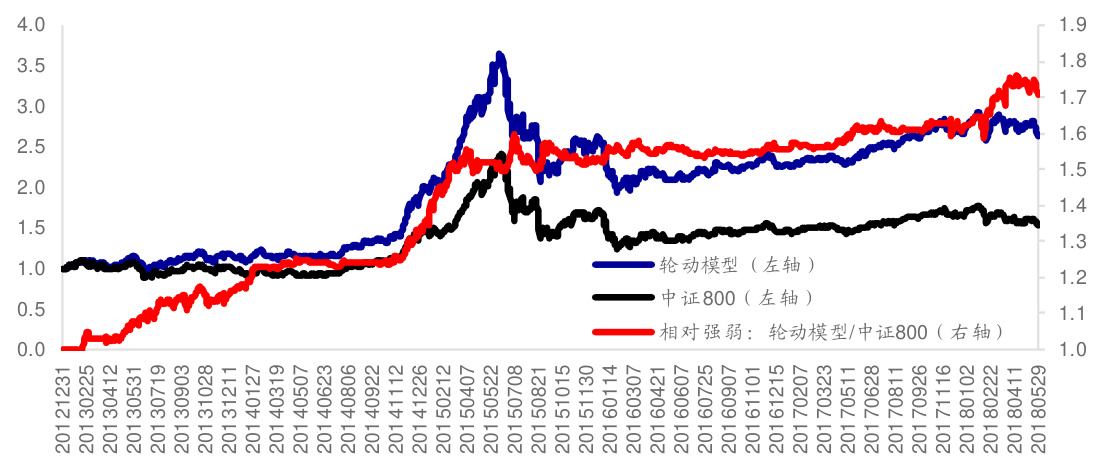

- 回测期间(2013-2018年5月)轮动模型年化收益19.7%,超基准11.2%,最大回撤仅6.4%,信息比率高达1.49,月度相对胜率达65%。

- 分年度数据展示,2014年表现最突出,2016年小幅负收益但仍优于基准。

- 图7展示模型胜率分布,图8展示净值曲线提升与波动起伏情况,表4细化年绩效指标。

2.3 季度指数轮动模型

择时指标体系

- 利率类指标:

- 长期限债券季度到期收益率变化与指数表现正相关,信用利差季度变化与收益差负相关。

- 技术指标:

- 前期指数收益差及波动率差季度变化与未来季度指数收益差负相关,且显著性高。

- 估值指标:

- 指数估值截面差及季度变化负相关,尤其是一致预期PB季度差变化较为有效。

- 但多数估值和平稳性指标未通过ADF检验,提示季度周期指标质量在样本外存在不确定性。

多指标模型效果

- 构建两种季度多因子模型:

- 模型1涵盖利率季度变化、收益差季度变化、波动率截面差。

- 模型2在模型1基础上加强信用利差及一致预期估值指标。

- 样本外稳健性检验显示季度模型2比1更弱,模型表现不及月度模型。

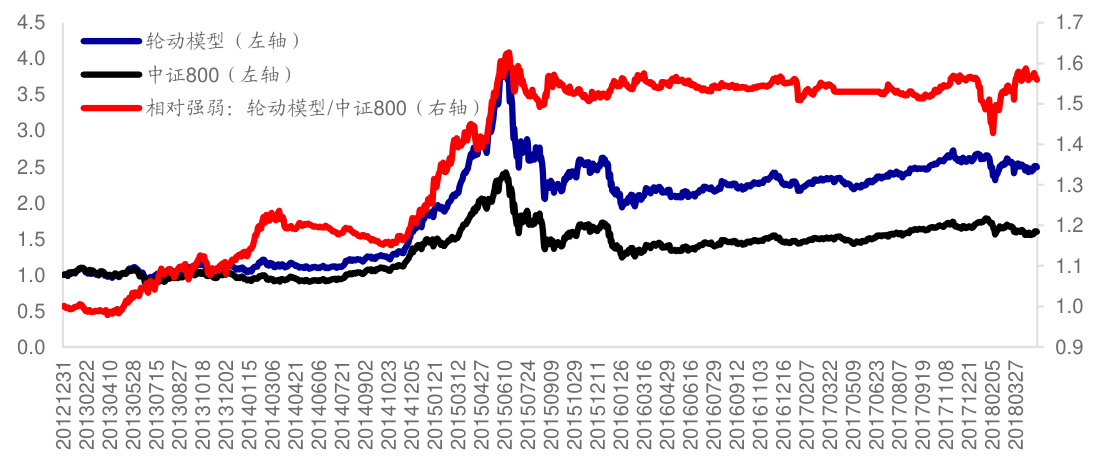

- 回测结果显示,季度轮动模型年化收益约在17.3%-17.4%,超基准收益约8.8%-8.9%,最大回撤分别为7.3%和12.3%,相对胜率约55%。净值曲线(图10、12)表现平稳,但波动性高于月度模型。

- 分年度表(表8、9)显示主要年份表现与月度轮动趋势相似,但部分年份(如2018年)表现欠佳。

2.4 总结与风险提示

- 月度模型择时指标更为稳健且表现卓越,季度模型受限于数据量及指标平稳性,表现逊色。

- 结合债券市场利率、信用利差、波动率和估值等指标,实现大小盘指数轮动的系统化择时。

- 风险包括但不限于市场系统性风险、资产流动性风险及政策面变动风险,对模型表现有显著影响。

- 投资者需根据自身风险承受能力和投资期限合理设置择时阈值和持仓比例[page::4-15]。

---

3. 图表深度解读

图1 & 图2(国开债到期收益率与期限利差月度变化 vs 指数收益差)

- 描述:展示了国开债短期限到期收益率变化和期限利差变化的时间序列与沪深300指数相对于中证500的收益差。

- 趋势:两条线明显呈现一定程度的反向或同向波动吻合,尤其在2015年后相关性加强。

- 联系文本:图表直观支持了利率类指标的择时有效性,短期资金面的紧张与松弛通过债券收益率传递至指数表现差异。

- 评价:数据通过平滑处理,纯粹趋势清晰,技术上该指标反映了资金面变化与大小盘表现偏好间的联系。

-

图3 & 图4(指数波动率指标与指数收益差)

- 描述:分别展示沪深300与中证500波动率截面差值及月度变化与指数收益差的对应走势。

- 趋势:两者表现负相关,波动率差异预示着次期的指数风格表现转向。

- 联系文本:图表验证了风险厌恶下的轮动逻辑,高波动率指数未来往往表现疲弱。

-

图5 & 图6(指数PB差值与指数收益差)

- 描述:展示指数PB差值和一致预期PB差值的历史趋势与指数收益差的关系。

- 趋势:负相关,体现估值均值回归影响。

- 联系文本:两图体现估值泡沫消退会激发被低估指数的超额收益。

-

图7(月度模型胜率分布)

- 描述:10,000次重复抽样模型预测胜率的分布图,集中在60%-80%区间,峰值约70%。

- 趋势:胜率集中体现模型强预测能力及稳健性。

- 联系文本:支持月度模型样本外优异表现。

-

图8(月度指数轮动模型净值表现)

- 描述:蓝线表示轮动策略净值,黑线为中证800指数,红线为轮动与基准的相对强弱比。

- 趋势:轮动模型净值整体显著高于基准,且超额收益稳定。

- 联系文本:实证轮动策略提升收益,控制风险。

-

图9(季度模型1胜率分布)

- 描述:季度模型1重复抽样胜率分布,分散于30%至75%。

- 趋势:相较月度模型分布偏扁,显示稳健性较低。

图10(季度模型1净值表现)

- 描述:净值走势显示滚动模型与中证800指数表现对比,轮动模型表现优于基准,超额收益呈波动状态。

- 联系文本:反映季度模型依然具备一定超额能力。

图11(季度模型2胜率分布)

- 描述:季度模型2重复抽样胜率分布,峰值约在50%至60%,分布更广。

- 趋势:模型稳健性一般。

图12(季度模型2净值表现)

- 描述:净值线显示周期内模型表现优于中证800指数,超额在1.3倍左右徘徊。

- 联系文本:尽管超额收益存在波动,但整体呈现正增长,风险回撤相对较大。

---

4. 估值分析

此次指数轮动策略估值主要基于概率预测和相对表现的统计分析,未直接应用传统DCF或P/E估值法。其核心在于:

- 构建Logistic回归模型,预测沪深300相对中证500未来胜率。

- 关键输入为多类择时指标,弃用直接盈利预测,侧重指标的跨期相关性质。

- 概率阈值(如50%、45%、55%)构成决策规则,直接指导指数资产配置。

- 模型稳健性通过重复抽样验证,保证历史窗口变动对估值预测的敏感性控制。

此外,估值指标自身(如PB差异)虽对指数表现有相关性,但因序列非平稳性,未用于单一估值法,体现策略更依赖多因子综合信号[page::4-15]。

---

5. 风险因素评估

报告明示以下风险:

- 市场系统性风险:指数整体波动及突发风险事件可能导致模型表现不及预期。

- 资产流动性风险:市场流动性紧缩可能影响实盘操作及执行效率。

- 政策变动风险:监管调整或宏观政策变动可能影响指数风格及资金面特征,扰乱择时指标相关性。

报告未详细量化各风险发生概率或详细缓解方案,但提示该类风险均可能导致策略失效或收益波动加剧,投资者需谨慎对待并根据自身情况设定风控参数[page::0,15]。

---

6. 批判性视角与细微差别

- 模型假设与指标平稳性问题:多项估值指标未通过ADF平稳性检验,暗示部分指标可能导致伪回归风险,为此报告专门强调筛选平稳指标,体现了一定谨慎性。

- 季度模型稳健性不足:因历史数据有限,季度模型回测样本外表现较弱,提醒投资者季度择时在实操中风险加大。

- 回测期间有限:回测最高至2018年5月,未涵盖之后全球风险事件,结果具有一定历史局限性。

- 风险说明较笼统:风险部分未细化具体概率估计及对冲措施,实操中用户需自行强化风险管理。

- 未纳入交易成本分析:轮动换仓频繁可能导致成本侵蚀,报告未披露费用调整后的净收益表现。

- 择时机制的制度及市场行为演变风险:指标有效性假设基于历史统计关系,未来可能因市场结构变化而削弱。

整体来看,报告客观且结构合理,但投资者需结合自身实际,考虑模型潜在局限与市场变化[page::4-15]。

---

7. 结论性综合

本报告通过严谨分析和系统化实证,证明了基于债券收益率变动、期限利差、指数波动率及估值差异的择时指标,可以有效预测沪深300与中证500指数的相对表现,并据此构建月度及季度指数轮动策略。

关键发现包括:

- 利率类指标中,短期限债券收益率及期限利差的月度变化与1个月指数收益差显著相关,反映资金面松紧影响大小盘表现。

- 波动率指标呈现显著的均值回复特征,高风险指数后续表现弱于低风险指数,预测效果稳定。

- 估值指标中,尤其是PB差异展现较强负相关性,体现估值均值回复规律,但整体估值指标平稳性不足,限制其纯粹单因子使用。

- 多因子月度轮动模型展示极佳的风险调整后超额收益,最大回撤低,信息比率高,且样本外表现稳健。

- 季度轮动模型受限于数据及模型稳定性,表现整体不及月度轮动,策略稳健性较弱。

- 不同风险偏好投资者可根据模型输出的胜率区间进行个性化指数组合配置,包含激进做多单指数和稳健设置缓冲区域。

- 所有策略均需关注市场系统性风险、流动性风险及政策风险,谨慎纳入实盘投资,并结合交易成本和风险偏好调整。

综上,报告为投资者提供了科学、灵活且实证支持强的指数轮动模型框架,是指数资产配置与风险管理的重要工具。其深度结合债券与股票市场信息,有效捕捉大小盘风格轮动机会,特别是月度模型的卓越表现为该领域研究树立了标杆。

---

参考图表汇总

| 图编号 | 图表内容 | 见解摘要 |

|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|

| 图1 | 国开债到期收益率月度变化与指数收益差 | 短期利率变动与指数轮动密切相关,体现资金面松紧 |

| 图2 | 国开债期限利差月度变化与指数收益差 | 期限利差扩张与大小盘表现反向关系明确 |

| 图3 | 指数波动率截面差值与指数收益差 | 波动率差异预示指数风险溢价及未来表现反转 |

| 图4 | 指数波动率月度变化与指数收益差 | 波动率月度变化同样反映未来指数收益差趋势 |

| 图5 | 指数PB截面差值与指数收益差 | 估值均值回复效应明显,较低PB指数未来表现较优 |

| 图6 | 指数一致预期PB截面差值与指数收益差 | 预期估值差异进一步强化估值择时作用 |

| 图7 | 月度模型重复抽样胜率分布 | 模型样本外稳健,胜率集中于60%-80%之间 |

| 图8 | 月度指数轮动模型净值表现 | 轮动策略净值显著超越基准且波动可控 |

| 图9 | 季度模型1重复抽样胜率分布 | 季度模型稳定性较弱,分布分散 |

| 图10 | 季度模型1净值表现 | 表现优于基准但超额收益波动较大 |

| 图11 | 季度模型2重复抽样胜率分布 | 稳健性进一步下降,预测信号较弱 |

| 图12 | 季度模型2净值表现 | 最大回撤风险较高,收益波动显著 |

---

通过上述系统分析,希望能够帮助用户全面理解本报告的研究思路、方法论、实证内容及策略表现,同时对模型的优势与局限给予充分认知,为实践应用提供理论基础和操作指引。[page::0-18]