基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(12 月期)

创建于 更新于

摘要

本报告基于宏观因子风险预算模型构建股债资产配置策略,采用主成分分析提取利率、经济增长、信用、期限利差、规模风格五大宏观因子,分别构建风险预算及自适应风险预算模型,优化资产配置比例,实现相对稳定且收益风险比优异的配置效果。报告结合2022年11月行情回顾,展示三种策略的回测表现及最新配置建议,旨在为中长期资产管理提供科学的宏观因子驱动配置方案[page::0][page::1][page::5][page::8]。

速读内容

1. 2022年11月大类资产行情回顾 [page::1]

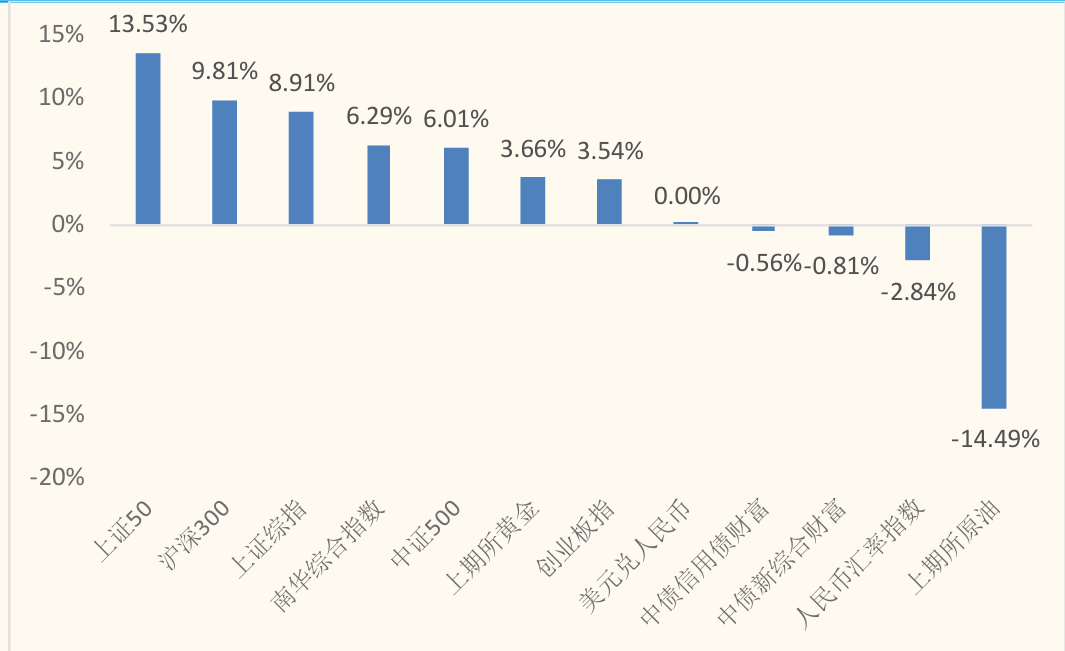

- 上证综指上涨8.91%,沪深300上涨9.81%,创业板指上涨3.54%。

- 债券市场收益率大幅上行,10年期国开债利率上升20bps。

- 原油价格下跌14.49%,黄金上涨3.66%,南华综合指数上涨6.29%。

2. 三种宏观因子风险预算资产配置策略回测及配置建议 [page::2][page::3][page::4]

| 策略名称 | 2022年11月收益率 | 年化收益率 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最新股票仓位(沪深300 %) | 债券仓位重点 |

|---------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|----------------------------|

| 风险预算模型 | -1.13% | 3.23% | 1.68% | 1.92 | 0.00% | 长久期利率债(57.81%) |

| 自适应模型方法一 | -0.61% | 4.65% | 1.04% | 4.49 | 1.75% | 全部配置信用债(138.25%) |

| 自适应模型方法二 | -1.16% | 2.83% | 1.36% | 2.09 | 0.01% | 期限结构及信用债配置均衡 |

- 自适应模型方法一风险弹性最大,夏普比最高,适合积极投资者。

- 风险预算模型配置最稳健,适合稳健型偏好者。

- 三个策略均采用主成分分析宏观因子驱动,动态调整资产配置比例。

3. 宏观因子体系构建与经济含义 [page::4][page::5][page::6][page::7]

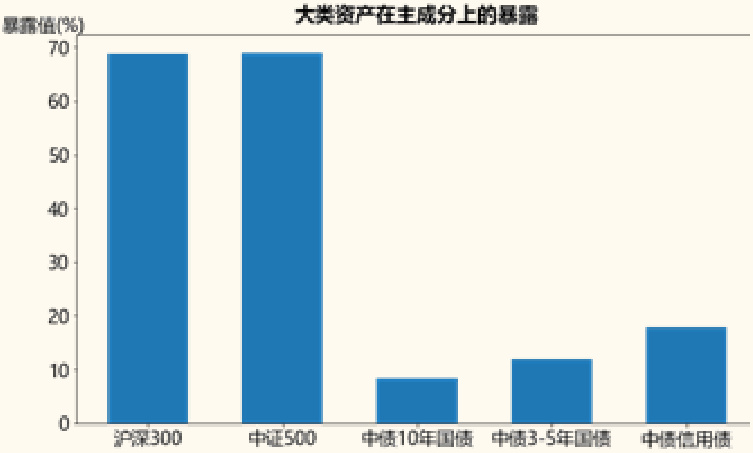

- 五个主成分代表利率、经济增长、信用、期限利差、规模风格五大宏观因子。

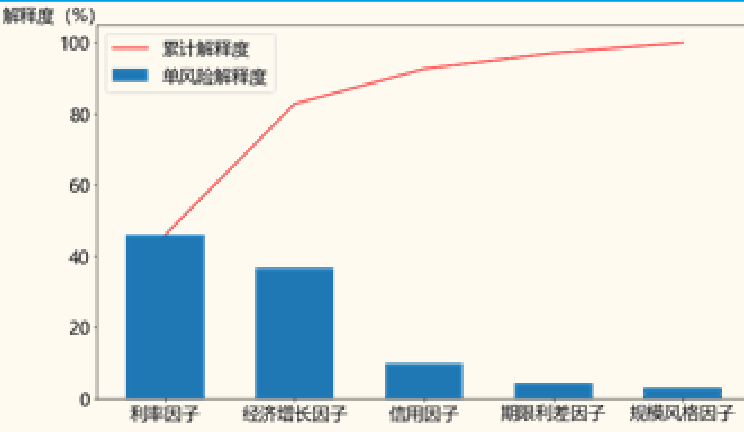

- 利率因子解释度最高,约占50%,经济增长因子近40%,信用因子居第三。

- 利率因子负相关股票,正相关债券,反映货币政策与金融市场关系。

- 经济增长因子体现股票与信用债同期向好,适合温和增长环境。

- 信用因子表现为信用债显著正暴露,利率债负暴露。

4. 宏观因子风险预算模型原理 [page::7][page::8]

- 利用大类资产收益主成分分析提取低相关宏观因子矩阵。

- 风险预算模型通过设定宏观因子风险贡献比例优化权重分配。

- 引入预期收益构建自适应模型,收益更高因子获得更大风险预算。

- 优化问题包括权重非负、总和为1,以及风险贡献最小偏差目标。

- 模型适应投资者风格,兼顾稳健与收益弹性。

深度阅读

基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略报告详尽分析

---

一、元数据与概览

本报告题为《基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(12月期)》,由国金证券研究所的于子洋和张剑辉分析师联合撰写,报告发布时间为2022年12月,属于量化投资策略领域,重点聚焦中国股票和债券等大类资产的宏观因子驱动配置策略。

核心论点总结如下:

- 报告在传统的资产配置基础上,基于宏观因子构建风险预算模型,将股票、债券资产的配置转向宏观因子风险配置,提升配置稳定性和收益风险比。

- 提出三种配置模型:风险预算模型(稳健型)、自适应模型方法一(积极型)、自适应模型方法二(收益风险平衡型),以满足不同投资者风险偏好。

- 2022年11月市场表现反映权益市场大幅反弹、债券收益率大幅上行,大宗商品表现分化,模型配置目标随之微调,股票仓位边际上升,利率债仓位调整,中长期信用债仓位下降。

- 报告强调风险提示,警示历史数据模型失效、宏观因子与资产相关性失稳、国际政治风险等对配置策略的潜在影响。

整体来说,报告期望通过引入宏观因子风险预算与自适应机制,实现跨资产配置的稳健与灵活平衡,提升资产组合的风险调整后收益表现。[page::0]

---

二、逐节深度解读

1. 大类资产行情回顾

报告详细回顾了2022年11月中国市场大类资产表现:

- 权益市场: 三大主要指数表现积极,上证综指上涨8.91%,沪深300上涨9.81%,创业板指上涨3.54%。其中大盘股反弹更强,显示资金向大盘集中。

- 债券市场: 债券收益率大幅上行,10年期国开活跃券收益率上行20个基点,30日收益率约3.05%。

- 大宗商品: 走势分化,原油价格下跌14.49%,黄金上涨3.66%,南华综合指数整体上涨6.29%。

图表1与图表2以表格和柱状图形式清晰展现上述数据,形象化资产涨跌幅对比。数据显示权益市场显著反弹对冲债务市场收益率上行压力,同时大宗商品因能源供应和通胀预期波动呈现分歧走势。人民币汇率则小幅下跌,美元兑人民币持平或小幅升值。

这些市场表现为后续资产配置模型调整提供了背景依据,反映模型需要适应权益风险上升和利率环境变化的影响。[page::1]

2. 策略近期表现与最新配置建议

2.1 风险预算模型

该模型基于传统风险预算理念,强调宏观因子风险的分配和控制,以实现资产配置稳定性。

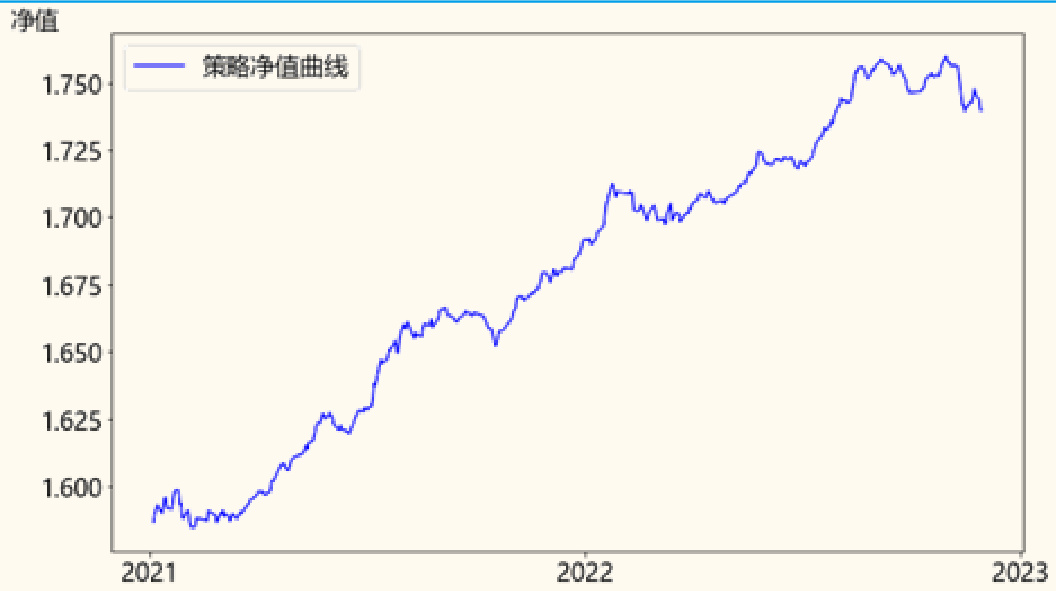

- 2022年11月策略收益率为-1.13%,全年累计收益2.85%,年化收益3.23%,波动率1.68%,夏普比率1.92,表现较稳健且风险可控。

- 配置上,股票仓位略增,中长期利率债仓位提升,信用债仓位下降。

- 截至11月底,沪深300持仓0%,中证500持仓1.26%,10年期国债持仓57.81%,3-5年期国债持仓43.68%,信用债37.25%。

- 图表3显示自2021年以来组合净值稳步上扬,反映模型的长期稳定性。

- 表格4则比较了不同时间点配置比例的动态调整。

该模型适合风险敏感性较高、追求稳定回报的机构投资者。[page::2]

2.2 自适应模型方法一

- 引入宏观因子预期收益作为风险预算权重,实现收益驱动的动态风险分配。

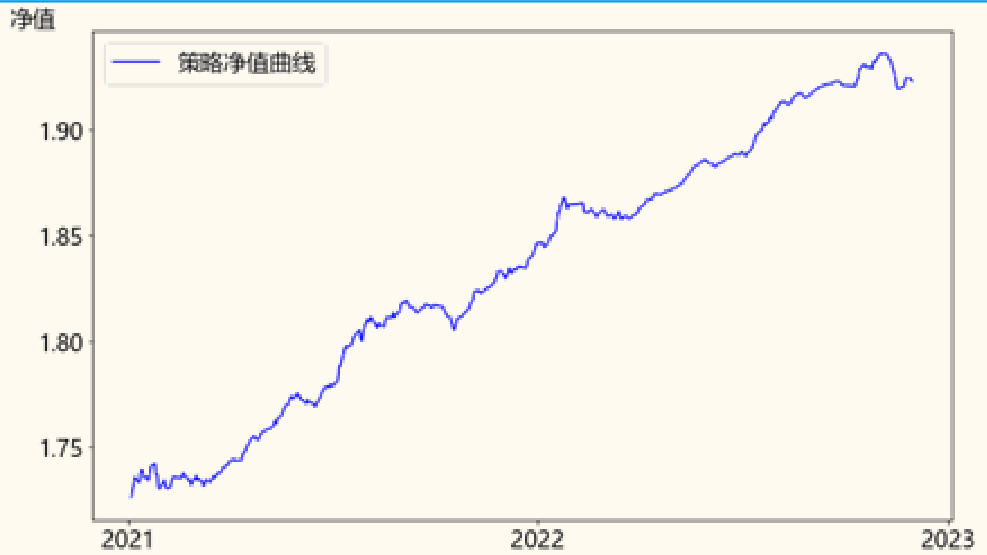

- 2022年11月收益略好于风险预算模型,月度-0.61%,年内4.14%,年化收益率4.65%,波动率1.04%,夏普比率高达4.49,表现更为优异。

- 配置上大幅增加了沪深300(1.75%),完全取消中证500(0%)及利率债,且大幅提升信用债仓位至138.25%(超过100%表明做多信用债且可能通过杠杆)。

- 图表5表现该自适应策略净值持续上升,展示强劲的增长动力。

- 表格中显示较高的信用债持仓反映该模型对信用资产的乐观判断,适合风险承受能力较强的积极投资者。

2.3 自适应模型方法二

- 采用单位风险(夏普比)作为风险预算权重,兼顾风险调整收益,力求最佳收益风险比。

- 11月收益率-1.16%,全年2.49%,波动率1.36%,夏普比2.09,显示较好风险调整表现。

- 配置较均衡,沪深300微幅持有0.01%,中证500为0.46%,10年期和3-5年期国债分别54.15%和42.78%,信用债42.60%。

- 图表7净值表现相对平稳有序增长。

- 该策略适合追求收益风险平衡,风险偏好适中投资者。

总结以上三种配置模型的差异,报告为不同投资者提供了多样化的风险收益选项,既有稳健型,也有积极型及中庸均衡型选择。[page::2-4]

3. 策略原理简介

3.1 宏观因子大类资产配置框架

报告基于现代资产配置理论及风险均衡理念,强调资产预期收益来自承担宏观经济及风格风险,因而配置从“资产”转向“风险因子”,利用宏观因子剔除资产间动态时变相关性的局限,实现更稳定的投资组合。

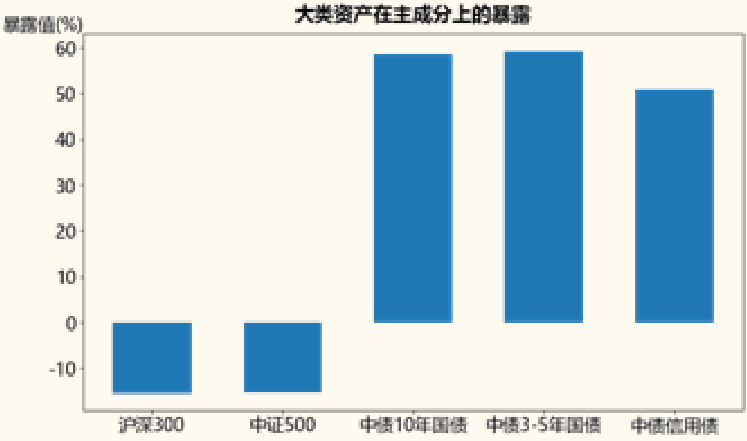

宏观因子体系涵盖经济增长、利率、通胀、汇率、新兴市场风险等,反映宏观经济环境对资产风险收益的驱动,见图表9。

该体系源自成熟海外经验(如道富基金),并结合中国市场数据构建,体现理论与实践结合。[page::4]

3.2 宏观因子构造方法

报告采用主成分分析(PCA)方法,从一组代表性资产(沪深300、中证500、10年及3-5年国债、信用债等)收益中提取独立的宏观风险因子。PCA优势在于:

- 采用高频价格数据,无时序滞后问题;

- 降噪和提取资产间共性风险;

- 保证因子正交,降低输入相关性,便于风险控制。

数学表达清晰揭示该过程,涉及收益标准化、构建协方差矩阵、特征值分解及转换。最终形成5个宏观因子线性组合矩阵,实现资产收益向因子收益映射。[page::5]

3.3 宏观因子经济学含义解读

五个宏观因子经济学解释符合传统资产定价理论:

- 利率因子:第一主成分,债券正暴露,股票负暴露,反映利率变动对资产的逆向影响,解释度约50%。

2. 经济增长因子:第二主成分,股票和信用债均正向暴露,体现经济增长推动权益和信用资产的共赢作用,解释度约40%。

- 信用因子:第三主成分,信用债正暴露,利率债负暴露,股票接近0,反映信用风险溢价变化。

4. 期限利差因子:第四主成分,长短久期国债暴露相反,股票无明显暴露,体现期限结构变动。

- 规模风格因子:第五主成分,沪深300与中证500反向暴露,债券影响不显著,捕捉股票规模和风格差异。

图表10至14详细展示各因子及其在资产上的贡献度。图表15展示各因子单独和累计解释度,验证模型合理性和有效性。[page::6-7]

3.4 风险预算模型与自适应模型构建

风险预算模型设计理念:

- 设定不同宏观因子风险贡献占比(风险预算),反映投资者对不同宏观风险的偏好;

- 通过最小化各因子风险贡献与预定预算误差,求解资产权重,确保风险分布符合策略需求;

- 约束权重区间保证合理配置。

数学公式阐述清楚协方差矩阵对角化、边际风险贡献及整体风险贡献计算,以及目标函数和约束条件,体现优化求解架构。

自适应模型在此基础上引入因子预期收益率:

- 自适应方法一:直接以因子预期收益率作为风险预算权重;

- 自适应方法二:以单位风险收益率(夏普比)调整风险预算权重。

两种方法不同的收益风险考量引导策略配置向更高性价比调整,但均保持风险预算框架核心,丰富了配置模型的灵活性和适用性。

风险提示部分强调模型基于历史关联性与统计规律,存在历史失效、关系断裂和突发事件的风险,提醒投资者注意策略边界和潜在不确定性。[page::7-8]

---

三、图表深度解读

图表1和图表2(大类资产2022年11月表现)

- 表格和柱状图展示各资产11月和2022年至今收益;

- 数据验证市场反弹结构,突出上证50、沪深300涨幅领先;

- 大宗商品分化状态明显(原油跌幅最大,黄金上涨);

- 人民币指数轻微下滑,美元兑人民币保持坚挺;

- 本图表为整个报告配置建议提供了资产市场表现的重要即时依据,体现了市场分歧与资产之间的相关变化。[page::1]

图表3(风险预算模型净值曲线)

- 该图展示2021年至2022年11月风险预算模型净值走势,表现平稳上升,体现模型在疫情及宏观波动环境下的稳定性;

- 净值轻微波动符合低波动率年化1.68%,夏普1.92;

- 图形辅助说明模型适合追求稳健回报的投资者场景。[page::2]

图表4(风险预算模型配置比例)

- 表格展示了2022年9月至11月各资产配置动态;

- 中长期国债权重稳定略上升,信用债略有下降,股票仓位维持在较低水平;

- 与全市场表现和利率上升环境相匹配,体现防御属性明显的配置逻辑。[page::2]

图表5(自适应模型方法一净值曲线)

- 净值曲线表现强劲平滑增长,夏普比高达4.49,表明风险调整后收益极佳;

- 该曲线相较风险预算模型波动小,且收益率更高,支持采用收益驱动的风险预算动态调整;

- 图解强化了自适应方法一的积极策略定位。[page::3]

自适应模型方法一配置比例表

- 标志性的信用债超配(138.25%)及取消利率债仓位反映策略对信用资产风险收益的高度偏好;

- 股票配置增加至1.75%,中证500降至0%,说明更加专注核心大盘股;

- 该高杠杆信用配置显示较高风险的承担能力,适合风险容忍度强的投资者。[page::3]

图表7(自适应模型方法二净值曲线)

- 净值曲线显示稳健增长,夏普比2.09,介于风险预算模型与自适应方法一之间;

- 反映该策略风险与收益的相对平衡表现,适中风险承受者可考虑;

- 曲线略带回调显示风险控制并非绝对,模型仍有波动风险。[page::3]

自适应模型方法二配置比例表

- 股票仓位极低(沪深300和中证500分别0.01%和0.46%),体现风险偏好谨慎;

- 利率债配置稳定且较高,中长期利率债比例合计近97%,信用债42.60%,依然是主力配置;

- 反映策略更偏重固定收益资产,兼顾一定比例股票资产,用于平衡收益波动。[page::4]

图表9(宏观因子体系示意图)

- 图示明确展示宏观因子体系所涵盖的五大类核心风险:经济增长、利率、通胀、汇率、新兴市场风险;

- 直观表达宏观因子体系的逻辑框架,支持后续因子分析。[page::4]

图表10至14(五个主成分因子暴露)

- 每张柱状图展示各因子在五类资产(沪深300、中证500、10年国债、3-5年国债、信用债)上的暴露权重;

- 利率因子表现为债券资产高度正暴露,股票资产负暴露,代表利率下降利好债券、利空股票。

- 经济增长因子高度正向股票暴露,也对信用债有正影响,反映温和增长推动权益和信用资产共同上涨。

- 信用因子表现为信用债强正暴露,利率债负向,股票影响较小,揭示信用风险定价。

- 期限利差因子主要影响国债期限结构,长债和短债暴露负相关,股票和信用债影响有限。

- 规模风格因子揭示沪深300与中证500反向暴露,反映大盘与中小市值股票风格差异。

- 图表15主因子解释度显示利率因子与经济增长因子风险占比超过90%,证明模型高度聚焦于主要宏观风险。

这些细节展示因子构造合理且具有经济解释意义,同时为后续风险预算模型提供基础。[page::6-7]

---

四、估值分析

报告虽未直接涉及传统公司估值,但从资产配置角度构建了基于风险预算和自适应收益调整的宏观因子资产配置估值体系。

估值方法简述:

- 以宏观因子作为风险驱动,通过协方差矩阵和因子风险贡献确定资产权重。

- 利用风险预算方法最小化风险贡献误差,优化资产配置权重。

- 自适应模型通过引入因子预期收益率或夏普比调整风险预算,兼顾收益预期,提高配置灵活性和收益弹性。

- 这些方法实质是多因子风险调整的资产配置优化,提升组合的风险收益效率。

具体输入包括宏观因子的协方差矩阵、预期收益率估计(历史回顾替代)以及风险预算权重。

敏感性分析较少披露,但通过不同风险预算设定体现投资者风险偏好差异和策略弹性。[page::7-8]

---

五、风险因素评估

报告明确风险提示,包括:

- 历史数据不可重复验证风险:模型基于历史统计规律,未来宏观环境变化可能使模型失效。

2. 大类资产与宏观因子相关关系失稳风险:宏观因子与资产表现间是否持续有效,存在不确定性。

- 国际政治摩擦风险:如地缘政治升级可能导致多资产同向大幅波动,降低模型横向分散效果。

这些风险直接威胁模型的预测准确性和资产配置效果。报告未提供具体缓解措施,但提醒投资者关注模型适用期和边界条件,必要时进行动态调整或风险对冲。[page::0,8]

---

六、批判性视角与细微差别

- 报告模型强依赖历史数据及线性因子模型,可能低估极端市场事件和非线性风险。

- 主成分分析提取的宏观因子虽有经济学意义,但因子解释度虽高,但并非完全覆盖所有风险。第三至五因子解释度较低,策略调整可能受到限制。

- 自适应模型方法一中信用债超配超过100%,隐含较高杠杆和风险敞口,适合风险承受力极强的投资者,普通投资者需谨慎。

- 配置建议对市场结构大变动敏感,若宏观经济和信贷政策发生根本改变,依赖历史相关性的配置可能误导。

- 模型假设宏观因子协方差矩阵稳定,然而实际经济周期变化、政策调控或非系统性风险事件可能削弱模型稳定性。

- 报告未详述模型参数训练的回测细节,缺少针对不同市场环境的压力测试。

- 报告并未充分讨论流动性风险,特别信用债大幅超配可能面临流动性压力和交易成本上升风险。

总体而言,模型对稳健投资者提供了系统化配置方案,但对市场突变的应对仍存不确定性,投资者应搭配其它风险管理工具和判断。[page::0-8]

---

七、结论性综合

本报告通过严谨的量化方法,将大类资产配置转向宏观因子风险预算框架,有效结合了主成分分析提取的五大宏观因子(利率、经济增长、信用、期限利差、规模风格),并基于此构建了三种量化策略模型:

- 风险预算模型:配置稳定,风险控制严格,适合稳健投资者,通过宏观风险贡献最小化求解资产权重,资产配置中长期国债权重居高,股票仓位谨慎。

- 自适应模型方法一:引入因子预期收益,风险预算动态调整,提升股票和信用债仓位,配置激进且偏重信用资产,收益弹性大且年化夏普高,适合积极型投资者。

- 自适应模型方法二:依据信用单位风险收益(夏普比)调节风险预算,资金配置更均衡,兼顾收益与风险,适合中等风险偏好投资者。

图表数据详细验证了不同策略表现和配置差异,结合2022年11月市场行情回顾,为投资者提供了具备实际应用价值的科学资产配置模型。

风险提示明确指出模型的局限性和需要关注的潜在市场风险,投资者在实际应用时需结合自身风险偏好和市场判断,对模型输出进行动态调整。

整体而言,报告为机构投资者如银行和保险资金提供了基于宏观经济统计特征的资产配置工具,强调经济因子驱动资产风险,实现绝对收益目标的稳健策略,具有较高的实战指导意义。

---

附:关键图表示意

图表2——2022年11月大类资产表现柱状图,强化表1数据展现

图表3——风险预算模型净值曲线,表现平稳增长

图表5——自适应模型方法一净值曲线,展现优异收益弹性

图表9——宏观因子体系示意图,展示五大宏观风险因子

图表10——利率因子暴露,体现资产间反向关系

图表11——经济增长因子暴露,说明经济复苏对权益和信用资产的正面影响

图表15——主成分解释度,利率和经济增长因子占比近90%

---

本次分析系统解读了报告中的理论框架、策略设计、模型数学原理、实测表现及风险提示,全面展现了宏观因子风险预算资产配置策略的科学性和实用性。投资者可据此结合自身实际进行策略选择和风险管理。[page::0-9]