基于交易性数据的行业配置策略

创建于 更新于

摘要

本报告基于技术分析中的MACD指标理论,利用交易性数据构建行业MACD指标进行行业配置,实证显示该策略能显著提升配置收益率且波动率适中。基于成分股数据构建的行业MACD指标的效果优于行业指数数据,策略通过选择排名靠前和靠后的行业进行配置,获得了超过基准的超额收益和较高的夏普比率,换仓频率合理,表现稳定。[page::0][page::5][page::10][page::21][page::23]

速读内容

研究背景与策略思路 [page::3][page::4][page::5][page::7][page::8]

- 采用交易性数据(收盘价、成交量、换手率等)作为分析基础,挖掘其在行业配置中的潜力。

- 利用MACD技术指标的买卖信号思想,通过构建行业层面的MACD指标实现行业轮动配置。

- 行业MACD指标考虑行业整体短期和长期走势差异,结合行业轮动特性实现低位超配高位低配。

- 该方法创新性将技术分析与行业配置相结合,突破传统基于宏观经济和财务指标的行业配置局限。

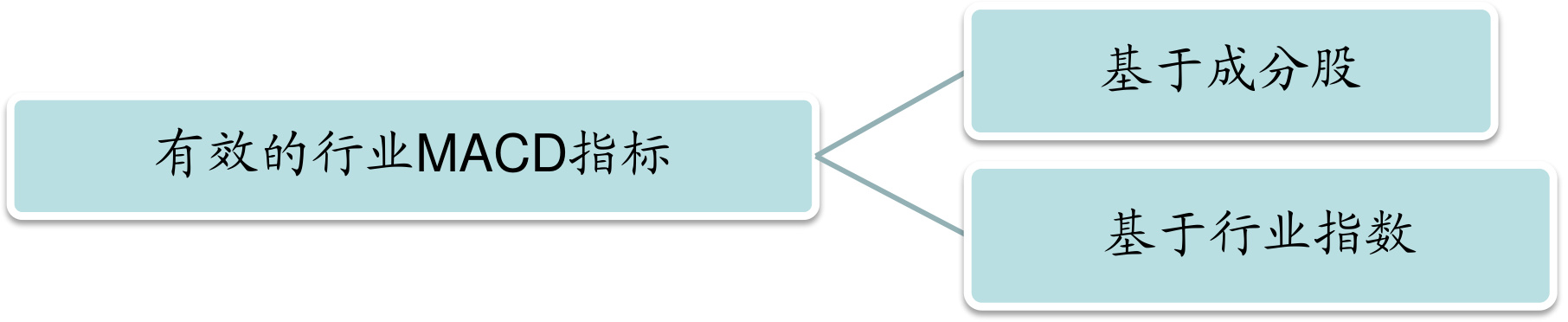

行业MACD指标构建方法 [page::10]

- 基于成分股方法:获取各行业成分股的MACD指标,标准化后求平均合成为行业MACD。

- 基于行业指数方法:直接用行业指数交易性数据计算MACD指标。

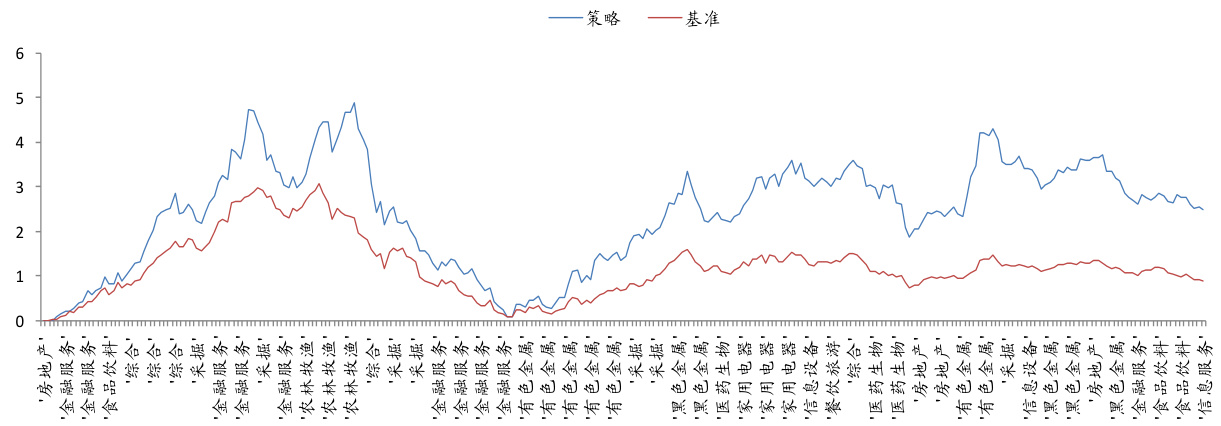

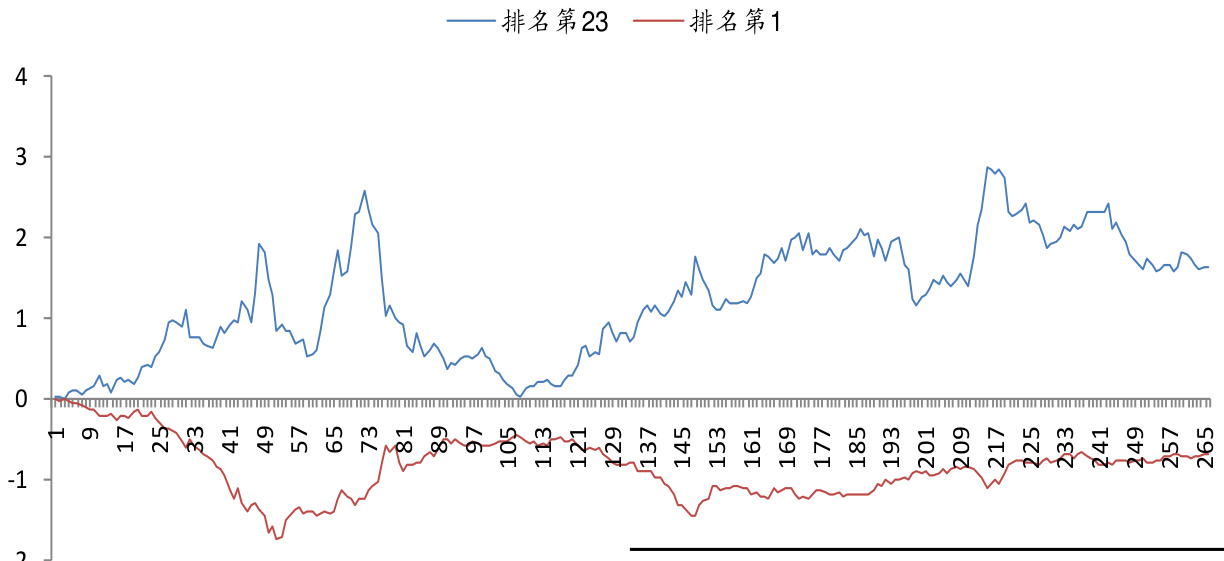

基于成分股构建的行业MACD策略表现 [page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::21]

- 选择MACD排名靠前(如第1、2、3名)和靠后(如第21、22、23名)行业进行成对策略配置。

- 靠前行业累计收益分别达到79%-251%,显著优于沪深300基准88.64%;夏普比率最高达110.53%。

- 策略夏普比率和詹森指数优于基准,换仓次数均在60-140次之间,换仓频繁度适中。

- 越靠近中间排名,策略超额收益下降,建议组合中行业数量控制在两个以内以维持效果。

基于行业指数构建的行业MACD策略表现 [page::16][page::17][page::18][page::19][page::20][page::21]

- 整体表现逊于基于成分股方法,累计超额收益相对不稳定,换仓次数明显偏多(180-220次)。

- 夏普比率均低于成分股方法,部分排名靠后行业表现负夏普。

- 结果表明成分股层面的交易性数据更能准确反映行业内部趋势和结构,适宜构建交易信号。

结论与后续展望 [page::23]

- MACD技术指标结合交易性数据,在行业配置上初显成效,提升了超额收益和风险调整后的收益能力。

- 后续可扩展至其他技术指标(如RSI、KDJ)以丰富因子体系与策略表现。

- 深入优化参数及结合更多经验和技术方法,推进行业配置策略的理论和实践创新。

深度阅读

证券研究报告分析报告:基于交易性数据的行业配置策略

---

1. 元数据与概览

报告标题:基于交易性数据的行业配置策略 - 年度策略会报告

作者及机构:国信证券经济研究所,金融工程部,联系人韦敏,证券分析师戴军

发布日期:2011年12月14日

主题:本报告聚焦于如何利用交易性数据和技术分析理论进行行业配置策略的研究,探讨在现有的行业配置方法基础上,是否能够基于交易数据中的MACD指标开发出新的有效配置模型。

核心论点与目标:

报告提出当前行业配置模型多基于基本面数据和历史风险收益,但对交易数据的深度利用较少。作者结合MACD技术指标理论,通过实证验证交易性数据应用于行业配置,发现基于成分股MACD指标的行业配置策略能够取得较好投资回报和风险调整表现,且较行业指数模型效果更优。[page::0,3,4,5,21]

---

2. 逐节深度解读

2.1 研究背景——交易性数据的应用与行业配置策略现状(第3-5页)

- 关键论点:交易性数据包括收盘价、成交量、换手率等,代表了股价的短期波动及成交特征,虽然缺乏完整的经济理论支持,但因“交易反映一切”,具有重要研究价值。

- 行业配置策略现状:当前主要有三大类模式:基于价值分析、数理模型和动量反转法,且多使用宏观指标及历史风险收益数据,较少用交易性数据。

- 作者推断:鉴于交易性数据的高频率和直观反映交易系统内生性,结合成熟的技术分析理论(如MACD)有可能创新行业配置策略,发掘新的投资思路。

- 图解说明(第5页图示):技术分析理论与交易性数据处理结合,有望催生新的行业配置策略。这一逻辑是本报告研究的核心出发点。[page::3,4,5]

2.2 研究思路——MACD指标与行业配置结合(第7-8页)

- MACD指标定义及原理:

DIF = 短期(SHORT,通常12日)移动平均-长期(LONG,通常26日)移动平均;

DEA = DIF的M日(通常9日)移动平均;

MACD = 2×(DIF - DEA)

- 原理基于短期价格均值与长期均值的背离用于捕捉买卖信号:DIF上穿DEA产生买入信号,反之卖出。

- 行业层面扩展:鉴于行业板块内股票相关度较高,政策或概念驱动时股价通常同步反应,行业MACD指标构造合理。基于MACD滞后性的理解,提出不以正负转折信号为准,而是在行业MACD极值处分别进行超配和低配操作。

- 该策略体现从股票层面的技术指标迁移到行业层面,转变为行业配置的择时方法。[page::7,8]

2.3 实证检验(第10-21页)

指标构建方法:

- 基于成分股的行业MACD指标:先计算个股MACD,标准化处理后求平均得行业值。

- 基于行业指数的行业MACD指标:直接使用行业指数交易数据计算MACD。

关键数据分析:

- 顶底排名比较:分别选取MACD排名最高与最低的行业组,分析其收益路径及超额收益对比。

- 从多组比较(排名23与1,22与2,21与3)可以观察到:

- 配置最高排名组行业获得显著正收益,且超过对应基准;

- 相对最低排名组表现则持续落后,收益负超额明显;

- 成分股构造的MACD策略的累积收益、夏普比率与詹森指数指标均明显优于行业指数法,且换仓次数较少,显示更平稳的策略实施效果。[page::11-21]

策略表现具体数据解读:

- 以成分股方法为例,MACD第23名行业累计收益达到251.3%,夏普比率高达98.51%,远超沪深300基准的43.22%;而第1名行业表现欠佳。

- 同理,基于行业指数法,排名23的行业也实现了超过360%的累计收益,伴随156%以上的夏普比率,表明高排名行业具有显著超额收益的确定性。

- 超额收益与策略排行的“边际效应”明显,排名间距越大,收益差距越显著,建议选择排名差距不超过两个行业进行组合构建。[page::12-20]

---

3. 图表深度解读

3.1 图5. 技术分析理论与交易性数据处理结合

- 展示技术分析理论与交易数据处理如何整合生成新的行业配置策略,图中通过“技术分析理论 + 交易性数据处理 = 新的行业配置策略”,直观表达了报告的核心思路。[page::5]

3.2 图10. 有效的行业MACD指标构建方法

- 图示两条路径:基于行业成分股MACD的求平均合成和直接使用行业指数MACD两种方法,为实证研究提供了数据处理框架。[page::10]

3.3 图11-20. 基于成分股及行业指数的实证比较图

- 图11-15(基于成分股)与图16-20(基于行业指数)分别展示了最高和最低排名组行业收益走势、超额收益趋势及回测指标(累计收益、夏普比率等)。

- 这些曲线直观呈现了排名分组的收益差异,策略曲线明显领先基准及排名底部组候选,呈现成立的择时收益逻辑。

- 表格中标红的夏普比率等风险调整指标,量化了策略的收益质量和风险效率,强化了基于成分股方法效果更优的结论。[page::11-20]

---

4. 估值分析

本报告未涉及传统公司估值或个股估值方法,关注点为基于技术指标的行业配置策略构建及其收益表现,因此不涉及DCF、市盈率等估值模型,而是偏重于策略收益与风险指标的考察与比较。

---

5. 风险因素评估

报告最后部分虽未单列风险章节,但有明确风险提示:

- 报告信息来源于公开数据,准确性与完整性不保证。

- 内容仅供参考,不构成具体买卖建议,投资者需审慎判断。

- 可能存在利益冲突,如证券公司持股或投资银行业务影响。

- 证券投资咨询业务受监管,需正规资质支持。

整体风险提示表明对报告适用及信息局限性的谨慎态度,未深述基于交易性数据的模型或MACD策略本身的风险,因此风险揭示偏向规范与合规角度。[page::25]

---

6. 批判性视角与细微差别

- 报告创新性体现为技术指标由个股层面迁移到行业层面的应用,具备一定理论支撑和实证效果,但基于MACD滞后性调整的配置逻辑仍较为经验化,缺乏更深入的理论系统说明。

- 交易性数据固有的噪声及高频波动对策略影响未细化讨论,换仓频次较高可能带来交易成本问题,报告并未充分量化该影响。

- 报告对行业间序列相关性、宏观环境变化以及结构性风险等因素考虑不足,且未涉及策略在不同市场环境下的表现稳定性分析。

- 虽然提示了成分股集合较优于指数级别的MACD构造方法,但具体的标准化和加权方法缺乏详细披露,难以评估指标的稳定性和泛化能力。

- 风险提示更着眼于合规规范,未聚焦策略执行风险和模型误差风险,建议后续研究增加这方面的深挖。

这些细微差别提示读者理解该策略虽有积极表现,但仍需谨慎验证和多维度测试。[page::21,25]

---

7. 结论性综合

本报告从国信证券经济研究所出发,通过引入交易性数据中的MACD技术指标理论,尝试创新行业配置策略。研究基于两个构建行业MACD指标的方法(成分股均值法与行业指数法)进行了系统实证,结果表明:

- MACD指标在行业层面通过交易性数据可有效反映行业轮动趋势,从而为配置决策提供科学依据。

- 使用成分股层面构建的行业MACD指标效果优于直接使用行业指数数据,表现为更高且更稳定的累积超额收益、更高的夏普比率和詹森指数,同时具有较低的换仓频率,有利于降低交易成本。

- 配置策略表现出显著的择时收益,尤其是取排名极端的小组,其累积收益表现尤为亮眼,表明策略对行业轮动具备良好的识别能力和利用价值。

- 策略的超额收益与策略排序间距存在显著关系,侧面验证排序指标有效性,策略建议控制组合行业数量,避免选择过近排行的行业以免收益趋同。

- 结论强调技术分析理论和交易性数据的潜在投资价值,后续可引入更多技术指标(如RSI,KDJ等),结合经验和其他技术手段进行模型创新与实用性提升,推动研究不断深入。[page::23]

报告以交易行为为核心的视角,补充了传统基于价值分析与历史期望收益配置的不足,开辟了行业配置策略研究的新方向,具有较高的理论价值和实际应用潜力。风险提示部分符合行业合规要求,提醒读者理性参考。

---

总结

本次报告深度剖析了国信证券基于交易性数据的行业配置策略研究,重点关注了技术指标MACD的应用扩展及其实证效果。报告详细论述了交易性数据的特点及行业策略背景,阐述了如何将MACD理论引入行业层面,并通过多组实证比较验证了策略有效性,特别突出基于成分股MACD指标的优越性。图表清晰展现策略收益、风控指标和换仓频率等核心数据,辅以合理的结论与扩展建议。

整体来看,报告逻辑严密,数据充分,创新与实操兼顾,为行业配置领域提供了基于交易数据的新思路及量化方法,有较强的参考价值。建议在后续研究中,增强风险管理和模型健壮性测试,进一步丰富技术分析工具的行业配置应用。

---

参考标注

[page::0,1,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25]

图表引用示例

- 技术分析与交易数据结合示意图:

- 行业MACD构建方法示意图:

- 不同排名行业收益对比曲线与超额收益表格(成分股法示例):

- 报告结论与后续扩展内容示意:

以上为报告的详尽分析解读。