投资者结构与因子收益 | 开源金工

创建于 更新于

摘要

本报告基于A股公开持股数据,系统刻画投资者结构特征,剖析机构与个人投资者持股比例的时间和行业差异,深入研究投资者结构对量价及基本面因子收益的影响,揭示机构持股比例变化与因子选股效果的动态关系。报告发现高机构持股比例下量价因子效应减弱,基本面因子选股能力提升,但并不单调,同时机构抱团导致部分因子失效。基于机构持股比例因子,建立行业机构行情与非机构行情情景切分,并提出融合机构持股权重动态调整的分析师超预期股票池组合增强方案,显著提升组合收益表现,为动态跟踪市场风格与投资决策提供量化参考 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9]。

速读内容

- 投资者结构基础刻画及变化趋势 [page::1][page::2]

- 机构与个人投资者持股结构明显区分,机构投资者类别包括公募基金、私募基金、保险、券商等。

- 2015年至2021年,机构投资者持股比例整体上升,个人投资者占比虽下降但仍居高。

- 不同指数成分股机构持股比例差异显著:沪深300最高,中证1000最低,且持股比例随年份波动明显。

- 不同行业机构持股比例及成交额结构差异 [page::2][page::3]

- 银行、食品饮料、医药生物、电子等行业机构持股比例较高,钢铁、房地产等行业较低且波动明显。

- 2009-2015年机构占比呈下降趋势,2016-2021年呈上升趋势。

- 高机构股票成交额占比显著上升,尤其2017年后迅速提升至33.7%。

- 量价因子与基本面因子选股效能与投资者结构关系 [page::3][page::4][page::5]

- 量价因子(如20日涨跌幅、波动率、换手率等)选股效果随机构持股比例提升呈递减趋势,低机构组表现优异。

- 基本面因子(营收同比、净利润环比、分析师预期等)选股能力随机构占比提升而增强,但表现不单调,沪深300样本优于中证1000。

- 不同机构持股比例分组内分析师超预期因子(SUE)表现结构性差异显著,低机构样本因子选股能力最佳,高机构样本组合收益表现优于低机构组。

| 机构占比 | SUE分组 | 年化收益 | 年化波动 | 收益波动比 | 最大回撤 |

|----------|--------|----------|----------|------------|----------|

| 高机构 | 高SUE | 15.5% | 22.3% | 0.69 | 32.2% |

| 高机构 | 低SUE | 9.7% | 24.1% | 0.40 | 41.2% |

| 中机构 | 高SUE | 12.8% | 24.6% | 0.52 | 45.5% |

| 中机构 | 低SUE | 2.9% | 25.0% | 0.11 | 60.2% |

| 低机构 | 高SUE | 7.8% | 24.8% | 0.31 | 42.2% |

| 低机构 | 低SUE | -2.9% | 25.9% | -0.11 | 64.0% |

- 量价与基本面因子时间演变与机构结构相关性 [page::5][page::6]

- 量价因子收益呈现2013年以来“V”型走势,波动率等因子近年在高机构样本中失效甚至反向择时。

- 基本面因子收益波动较大,机构占比高样本中表现优越。

- 估值因子EP近年失效,成长股表现占优,反映机构抱团与成长股偏好驱动因子变动。

- 机构持股比例因子及行业情景切分技术及应用 [page::6][page::7][page::8]

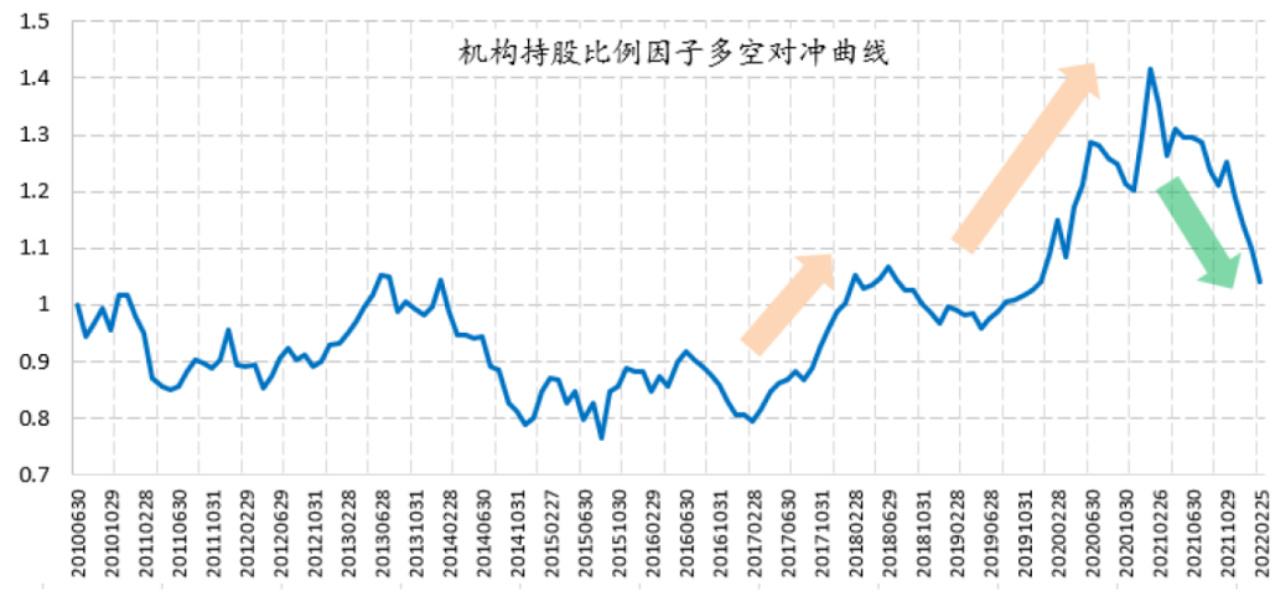

- 机构持股比例因子多空收益呈周期性波动,2017年以来带来较强机构行情并出现结构性抱团。

- 通过均线策略实现行业赛道机构行情与非机构行情情景切分,可动态跟踪不同行业行情状态和制度性风险变动。

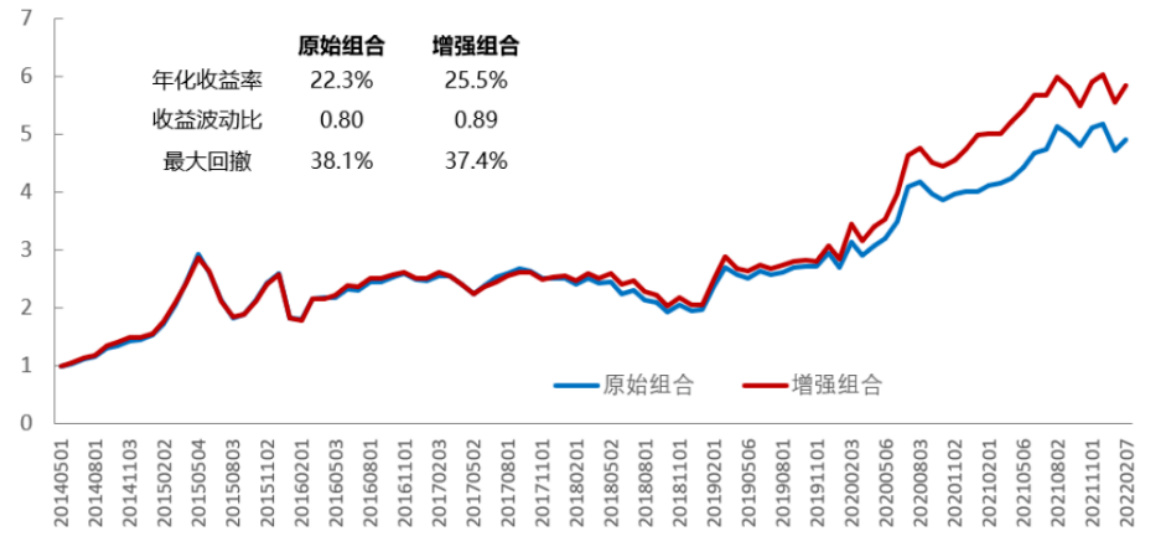

- 分析师超预期股票池结合机构行情场景增强组合表现 [page::8][page::9]

- 2021年起超预期池由机构行情切换至非机构行情,体现资金流及风格变化。

- 提出基于机构持股比例动态调整权重的增强策略:机构行情加码高机构股,非机构行情加码低机构股。

- 增强组合2014-2022年年化收益25.5%,超出原始组合3.2个百分点,波动率和最大回撤均有所优化。

深度阅读

对《投资者结构与因子收益 | 开源金工》报告的详尽分析与解读

---

1. 元数据与报告概览

- 标题:《投资者结构与因子收益》

- 作者:魏建榕,开源证券金融工程首席分析师,及开源金工团队

- 发布日期:2022年4月24日

- 发布机构:开源证券金融工程研究所

- 主题:全面探讨中国A股市场中不同投资者结构(机构投资者与个人投资者)对因子投资收益的影响,以及基金因子模型(量价因子和基本面因子)的表现特征,结合机构持股比例分析市场结构性行情,进而提出基于投资者结构信息的组合增强方法。

核心论点与目标:

报告基于公开数据,清晰刻画了当前市场中的投资者结构,尤其聚焦机构持股比例及其变化趋势,研究了投资者结构变化对量价因子和基本面因子的选股收益影响。报告发现,高机构占比普遍与量价因子选股能力下降相关,而基本面因子选股能力相对增强,但并非线性。此外,报告揭示了近年来机构资金抱团现象导致的因子失效和成长股偏好的趋势,提出以投资者结构为基础进行机构行情与非机构行情的情景切分,并给出基于分析师超预期因子结合机构持股比例的组合增强策略。整体上报告精准反映市场变迁与因子风格的联动,具有较强的实用价值与策略指导意义[page::0,1,6,8,9]。

---

2. 逐章节深度解读

2.1 投资者结构的基本刻画

- 关键内容:

- 市场投资者划分为机构投资者和个人投资者两类,机构投资者包括公募基金、私募、券商等,排除一般法人和非金融上市公司股权以净化机构持股比例指标。

- 通过股票前十大流通股东、公募基金定期报告、陆股通持股等公开信息构建投资者结构认知。

- 从2009至2015年,机构持股比例呈现下降趋势;2016年后明显回升,反映近年来机构投资热情攀升及其在市场影响力增强。

- 不同指数(沪深300、中证500、中证1000)的机构持股比例明显不同,沪深300最高,中证1000最低,且不同时期指数内机构持股比例呈现显著的变动[page::0,1,2]。

- 支撑论据及数据:

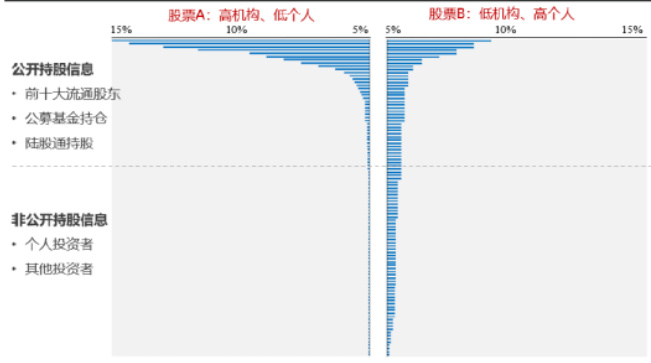

- 图1展示两类典型股票A(高机构低个人)与B(低机构高个人)的持股结构差异,直观说明机构与个人投资者的持股特征差异。

- 图2显现2015年至2021年机构持股比例持续走高,个人投资者比例相对下降但仍占主导地位。

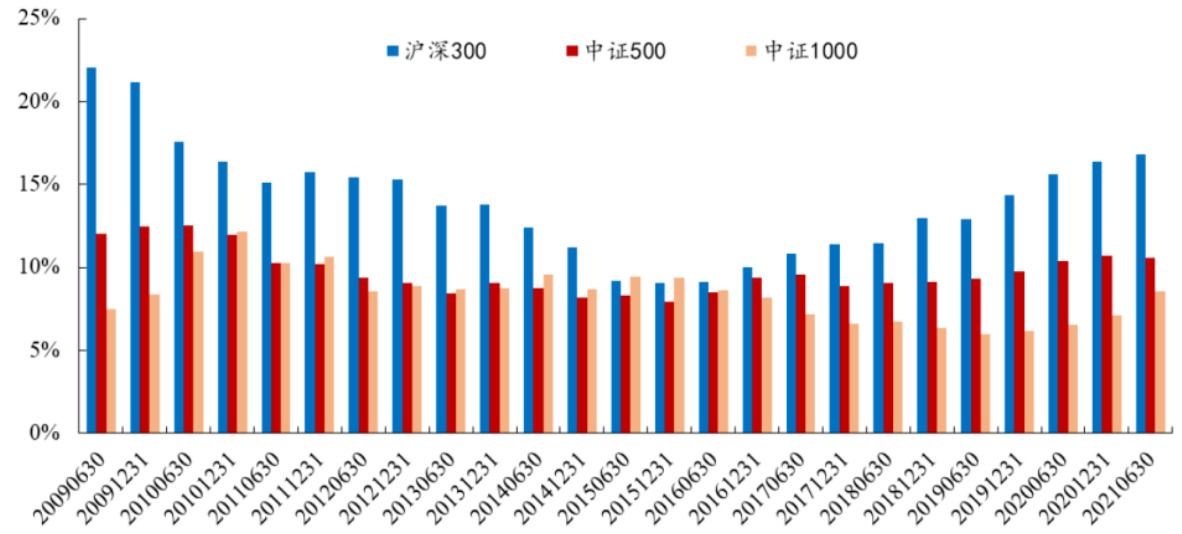

- 图3对应不同指数成分股的机构持股比例历史变化,突出沪深300及其他指数的机构持股比例动态。

- 图4揭示不同行业之间机构持股比例区别明显,如银行、食品饮料等行业常年机构持股比例较高,钢铁、房地产等则相对较低,且行业内机构持股比例随时间变化显著,可以直观理解机构投资偏好的行业轮动。

- 意义与推断:

- 机构投资者作为较为专业的投资主体,其持股比例动态映射出机构资金的行业偏好与市场风格的演变。

- 机构持股比例与市值相关度为32%,说明机构持股比例不能简单用市值替代,表明机构选择股票不仅仅跟随市值大小,而有更复杂的偏好。

- 总体上,机构资金近年来逐年增多,且结构变化对因子收益产生重要影响[page::1,2]。

---

2.2 成交额集中度与投资者结构

- 内容精解:

- 成交额集中度以机构持股比例为分组依据,2009-2015年和2016-2021年两个阶段表现不同,后阶段机构持股比例较高的股票成交额占比明显增加,2017年后增速尤为显著,顶峰时高机构组成交额占比达到33.7%,预示机构抱团及资金集中度提升[page::2,3]。

- 图表解读:

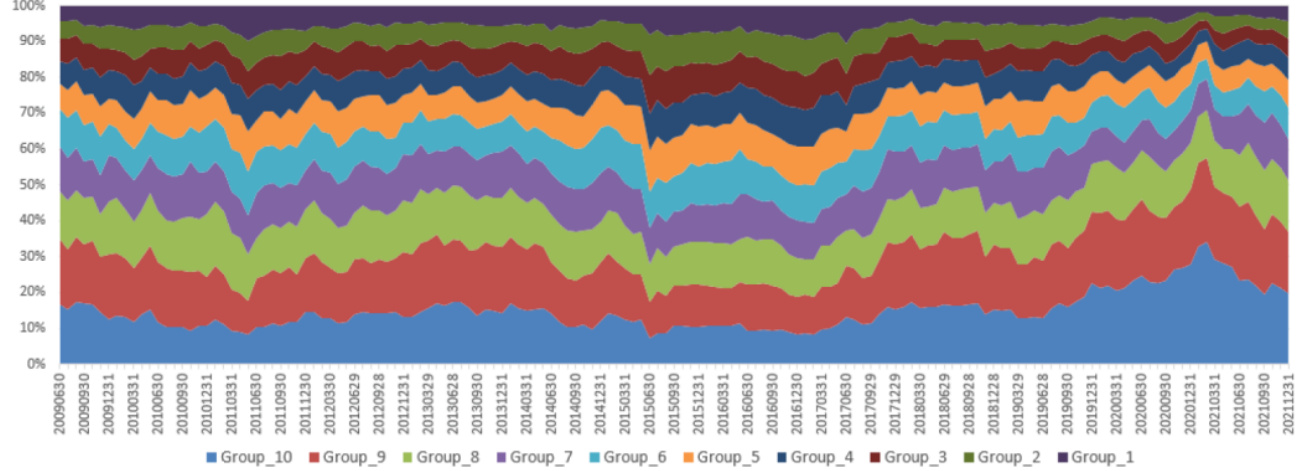

- 图5呈现不同机构分组的成交额集中度时间序列,显示高机构占比股票长期占据市场成交主力,且在后期其成交占比显著上升,暗示市场结构性行情与机构资金密切相关。

- 推理与逻辑:

- 机构持股的增加不仅体现在持股比例,还反映在资金活跃度上,成交额集中意味着机构行为对股价推动力更大,可能导致行情结构性变化与因子失效[page::3]。

---

2.3 投资者结构对因子收益的影响

2.3.1 截面维度:量价因子与基本面因子收益变化

- 量价因子表现:

- 量价因子如20日涨跌幅、60日涨跌幅、波动率、换手率等作为反映交易情绪的指标,其在因子IC(信息系数)上的表现随机构持股比例增加而逐渐减弱,机构持股较低集团量价因子效果最佳。

- 在样本空间上,中证1000(小盘低机构)因子表现优于沪深300(大盘高机构),显示个人投资者主导的小盘股量价信息更有效[page::3,4]。

- 基本面因子表现:

- 基本面因子包括季度营收同比、营业利润同比、净利润环比及分析师预期(SUE)。

- 总体来看,随着机构持股增长,基本面因子的因子IC有所提高,机构投资者注重基本面支撑,基本面因子选股能力在机构高持股股票池更加突出,沪深300样本表现优于中证1000样本。

- 但选股能力并非单调增加,表现有波动,尤其分析师预期因子在低机构持股股票中反而表现更好,显示不同机构结构内因子敏感度不同[page::4,5]。

- 关键数据表:

- 表1揭示量价因子IC均值随机构持股比例组递减。

- 表2显示基本面因子IC均值随机构持股比例变化并不完全线性,沪深300整体表现优于中证1000。

- 组合收益差异:

- 表3对于沪深300中的分析师超预期因子分组测试表明,因子选股效果高机构 < 中机构 < 低机构,但多头组合年化收益率则相反高机构 > 中机构 > 低机构,这种背离表现了不同机构结构下因子与收益的复杂性。

- 低机构组中多空对冲收益年化达到10.2%,表现最佳信息比为1.15;高机构年化多头组合收益优于低机构,但多空对冲收益较弱[page::5]。

2.3.2 时间维度:因子失效与机构抱团关联

- 量价因子时序性变化:

- 波动率因子滚动因子IC呈“V”型走势,先下降后回升,呈现与机构持股比例的同步变化,近几年沪深300板块中部分量价因子出现失效迹象。

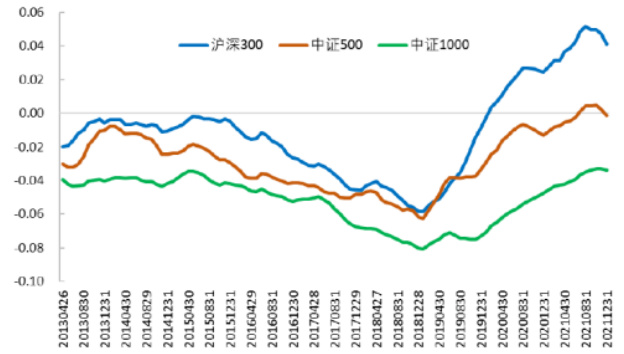

- 图6、图7展示2013年以来波动率、换手率、理想反转因子IC的时间演变,验证量价因子在机构高比例池中失效并减弱的趋势,显示机构资金抱团可能打破传统量价因子信号[page::5]。

- 基本面因子的时序变化:

- 单季度营业利润同比因子IC呈现波动,沪深300表现较好,中证1000表现一般,显示基本面因子时效性和有效性存在周期性,局部有效性特征[page::6]。

- 估值因子变化趋势:

- EP因子滚动IC显示低估值优选优势逐渐减弱,最近几年呈成长股占优格局,指标显示成长股收益更好,说明价值投资因子受到市场结构变化影响而弱化。

- 机构资金抱团使机构占比高股票成交额集中度提升,行业风格重叠带来抱团效应,导致因子逻辑发生改写甚至失效[page::6]。

---

2.4 机构行情与组合收益

2.4.1 机构持股比例因子表现及行情切分

- 因子收益周期性

- 机构持股比例因子的多空对冲曲线呈周期性波动,2017年前波动小,无明显的结构行情,2017年至2021年初显示出显著机构行情,高机构成分股跑赢低机构成分股累计收益78.2%。

- 2021年2月机构抱团瓦解,机构成分股表现转弱,多空对冲累计收益率下降26.7%,表现出机构行情的周期特征[page::6,7]。

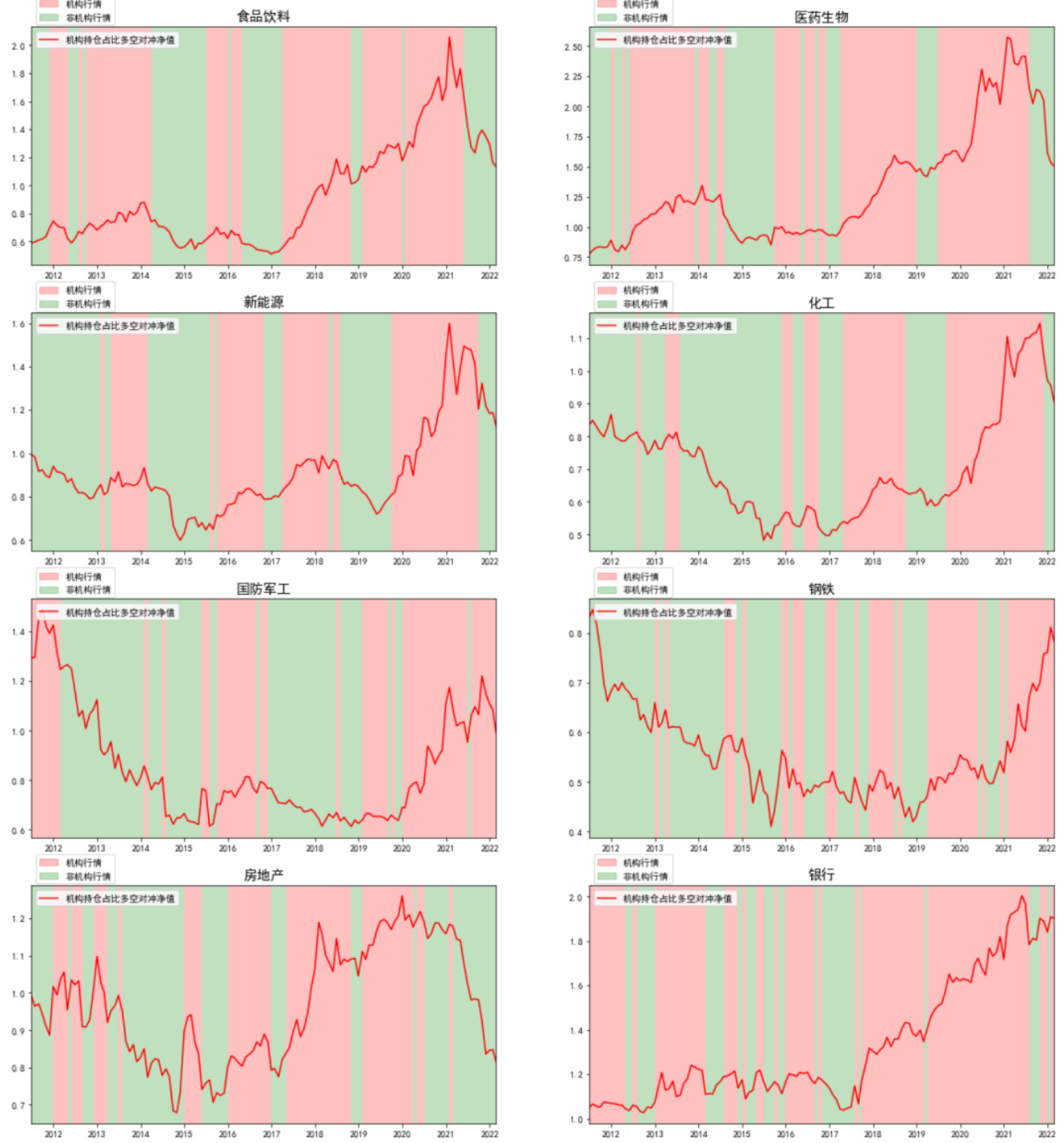

- 行业及赛道行情情景切分

- 利用均线方法对不同行业板块如食品饮料、医药生物、化工、钢铁等进行情景切分,判定机构行情与非机构行情期。

- 2017年以来,多个主流行业经历了机构行情阶段,2021年后部分行业转为非机构行情,体现机构投资者行业偏好动态变化及行情的结构性切换。

- 不同行业行情强度与持续时间不同,银行和钢铁板块仍处于机构行情阶段,地产等长期处于非机构行情,反映机构资金配置风格的分化[page::7,8]。

2.4.2 分析师超预期股票池组合增强

- 情景切分

- 选取分析师超预期因子股票池,对其持股比例的多空对冲净值进行情景切分,发现2021年初行情达到顶峰后转入非机构行情,体现该池资金偏好随市场风格切换动态调整[page::8,9]。

- 组合增强思路

- 基于对行业/风格行情状态的判断,对分析师超预期多头组合实施权重动态调整:

- 机构行情时,高机构股票权重提升(1.5倍),低机构股票权重下调(0.5倍);

- 非机构行情时反向操作。

- 该简单均线趋势加权策略能在2014年至2022年期间实现增强组合年化收益率提高3.2个百分点至25.5%,同时收益波动比(夏普比率近似指标)提升至0.89,最大回撤小幅减小。

- 增强组合同样在2021年11月至2022年2月期间,保持月度正向超额收益,表现出组合动态敏感于机构行情切换,提升收益的实证效果[page::9]。

- 策略意义

- 结合投资者结构进行的市场风格情景切分方法提供动态市场状态识别工具,为量化组合增强提供逻辑支持。

- 以机构持股比例为核心因子,辅以均线趋势确认,有助于识别结构性行情及机构抱团行情的崩解风险,增强防御与捕捉结构行情能力[page::9]。

---

3. 图表深度解读

- 图1(页1):展示两种典型股票的持股结构分布,股票A机构占比高,个人占比低;股票B则相反,有助理解机构与个人投资者持股基本面差异。

- 图2(页1):显示2015-2021年不同投资者类型持股比例,强调机构投资者持股比例增长趋势,直观表达机构重要性提升。

- 图3(页2):沪深300、中证500、中证1000指数成分股机构持股比例时间序列,不同指数存在显著差异,沪深300最高,且时间跨度内呈波动趋势。

- 图4(页2):分行业机构持股比例变化,不同行业机构持股差异显著,例如银行高,传媒与房地产较低,体现机构资金行业轮动特征。

- 图5(页3):时间轴上机构持股等级分组的成交额占比,揭示2009-2015年与2016-2021年成交额集中度差异与提升,支持机构抱团的标志。

- 表1&2(页4):量价因子与基本面因子IC均值分域统计,表明量价因子随机构占比增长效果减弱,基本面因子相对提升,但结构复杂。

- 表3(页5):分析师超预期因子分机构占比的因子收益与组合表现,详细体现量化因子在不同机构结构股票中的表现差异。

- 图6&7(页5):波动率因子及相关量价因子的滚动IC曲线,清晰展现因子收益随机构比例和时间的动态演变及失效趋势。

- 图8&9(页6):基本面因子如营业利润同比及估值因子EP滚动IC,显示因子有效性波动,特别是估值因子低估值优势被成长股超越。

- 图10(页7):机构持股比例因子多空对冲收益曲线,周期性波动,反映行情切换的周期与机构行情的演进。

- 图11(页8):8大行业板块分时机构行情与非机构行情的情景切分,用颜色标记多头机构资金活跃期,展示行业风格动态及差异。

- 图12&13(页9):分析师超预期池的机构行情情景切分及基于机构行情信号优化组合后的累积收益对比,验证了方法的实证有效性。

---

4. 估值分析

报告主要聚焦因子收益与投资者结构关系,没有直接使用传统估值方法(如DCF、P/E等)进行公司估值。但使用估值因子(如EP)作为量化因子考察其滚动IC表现,发现估值因子低估值优势减弱,成长因子占优,说明估值角度的因子在机构抱团行情下失效,间接反映估值风格的变化。这体现机构资金配置偏好对估值风格的重大影响[page::6]。

---

5. 风险因素评估

- 模型风险:报告多次强调模型基于历史公开数据,未来市场可能发生结构性变化,模型有效性难以保证。

- 因子失效风险:因机构抱团导致部分传统量化因子失效,尤其量价因子,在机构高占比股票池失效现象突出。

- 结构性行情风险:机构资金的集中可能带来结构性行情风险,行情转折时机构抱团瓦解会导致组合风险提升。

- 组合增强策略依赖于准确的行情识别,行情误判可能带来组合收益损失。

- 数据完整性和准确性风险:部分投资者结构数据剔除了部分法人持股,可能导致少量偏差。

报告没有深入讨论风险缓解策略,但对因子失效与市场结构变化保持警觉,并提出基于结构性行情动态跟踪的方法以反应风险[page::10]。

---

6. 审慎视角与细微差别

- 偏好与潜在假设:

- 报告假设机构持股比例能较好刻画投资者结构,但市场中未公开持股和部分法人持股剔除可能带来数据偏差。

- 机构投资者整体更注重基本面对因子收益的推动,个人投资者更多受量价因子影响,这种二分类可能简化了投资者行为复杂度。

- 潜在矛盾:

- 分析师预期因子中,低机构持股股票的因子IC更高但组合收益低,这说明因子选股能力和实际收益间存在一定背离,可能反映机构交易行为对收益的影响更大。

- 量价因子的持续失效以及近年成长股占优现象,可能暗示市场因子逻辑正在发生结构性转变,传统因子投资策略需谨慎调整。

- 策略简单性与现实复杂度:

- 提出的组合增强策略虽然效果显著,但基于均线的行情切分较为粗糙,报告本人也指出更精密的主观判断能更好辅助策略执行。

- 报告未涉及其他风控、交易成本、市场冲击等实际运营层面问题,在实际应用时需考虑[page::9]。

---

7. 结论性综合

本报告系统分析了A股市场投资者结构的演进,通过构建公开数据的机构持股比例指标,揭示了机构资金对于市场行情与因子收益的深刻影响。具体结论包括:

- 机构持股比例自2016年以来持续上升,且与成交额集中度提升相伴随,彰显机构资金在主导市场行情中的角色增强。

- 量价因子选股能力随机构持股比例增长逐步减弱,表现出机构投资者对短期市场情绪型信号的抑制作用;基本面因子选股能力在机构持股较高股票中更优,但非单调,机构投资者行为复杂。

- 时间维度上,量价因子表现出“V”型的演变,经历了先增强后失效的趋势,估值因子由低估值优势向成长股优势转变,反映市场风格及因子逻辑的结构性变化。

- 机构持股比例因子自身表现出周期性多空收益波动,能够较好映射机构行情的兴衰。利用该因子及均线方法对行业及赛道进行机构行情与非机构行情情景切分,动态捕捉行业资金配置风格切换。

- 针对分析师超预期股票池,基于机构持股比例构建的动态权重组合增强策略显著提高组合年化收益和收益波动比,实证显示投资者结构信号对组合策略优化具备重要价值。

- 报告最后强调模型及策略基于历史数据的限制,市场未来可能出现重大变局需谨慎应对。

综上,报告论据充分,结构严谨,通过深度数据挖掘和实证分析,揭示市场投资者结构变化对因子投资及市场结构性行情的关系,提出了具有实操参考价值的情景切分框架与组合增强思路,为量化投资者和机构资金配置决策提供了科学、前瞻性的洞见[page::0-10]。

---

附:文中重要图表示例展示(Markdown格式)

- 图1:不同投资者结构示意

- 图3:不同指数成分股的机构持股比例

- 图5:不同机构占比的股票成交额集中度

- 图6:波动率因子不同样本滚动因子IC

- 图10:机构持股比例因子多空对冲曲线

- 图11:代表性行业赛道情景切分结果

- 图13:分析师超预期增强组合表现

---

以上为对报告《投资者结构与因子收益》的详尽解读与分析,旨在帮助读者准确把握投资者结构演进对因子投资策略的影响及其市场实践意义。