成长股估值波动的逻辑

创建于 更新于

摘要

本报告系统研究成长股估值波动规律,提出拔估值、业绩消化估值及杀估值三阶段理论框架。基于净利润增速、估值和分析师预期,构建了成长股估值阶段划分流程,并设计相应选股策略。历史案例与大样本回测验证三阶段模式普适性,阶段1组合表现最佳,结合分析师覆盖数量及盈利上调行为优化选股,提升收益率由22%至27% [page::0][page::7][page::12][page::16][page::22][page::24]。

速读内容

长期与短期收益驱动差异[page::3]

- 长周期看涨跌,沪深300复合年化收益8%,盈利贡献10%,估值贡献负4%。

- 短周期看年度,估值贡献均值达22%,远超盈利贡献10%,凸显估值波动重要性。

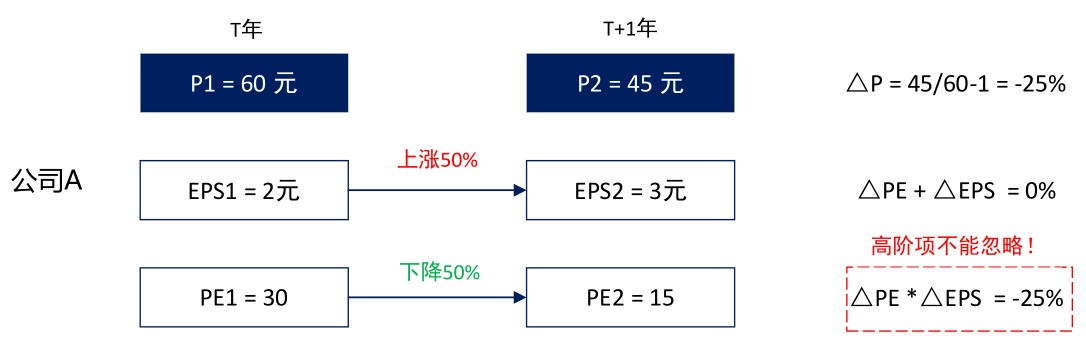

股票收益分解方法对比[page::4][page::5][page::6]

- 简单拆分法忽略高阶项导致误差。

- Grinold-Kroner加法模型考虑股息率及股本变动,但依然省略高阶项。

- Ferreira-Santa Clara乘法模型对数加法分解解决交互项影响,推荐采用。

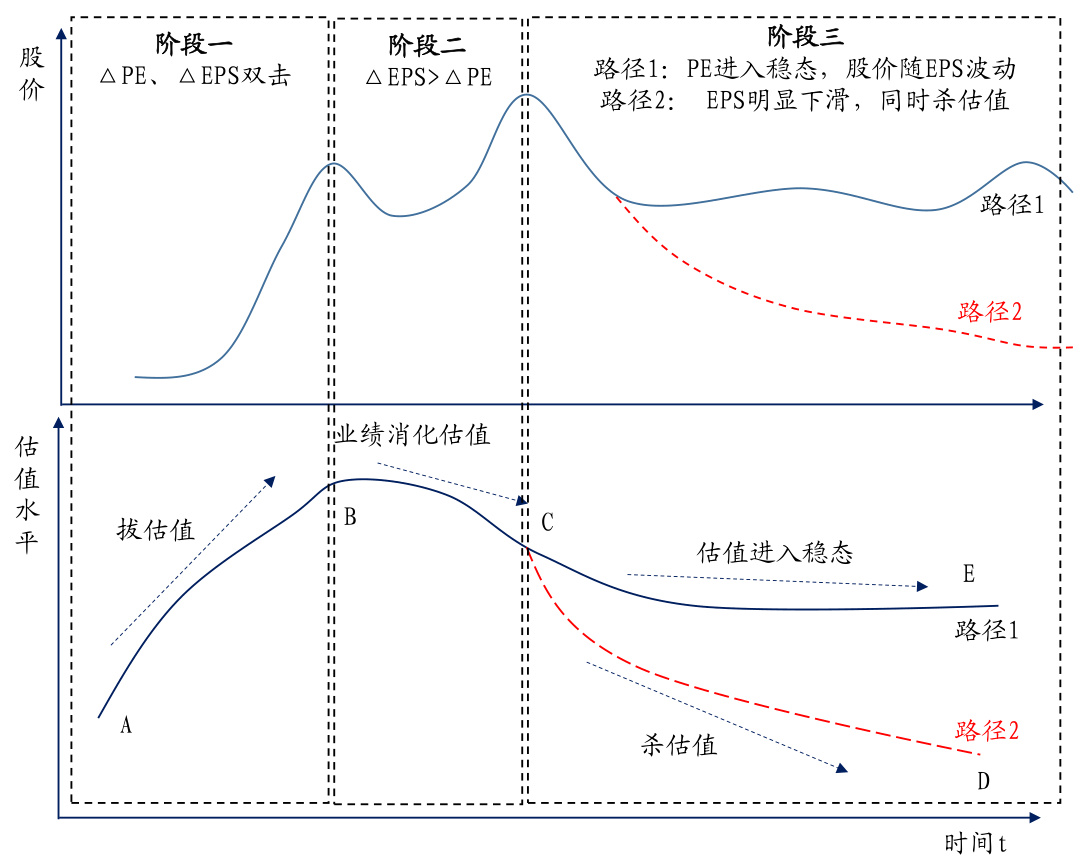

成长股估值波动三阶段理论框架[page::7]

- 阶段1(拔估值):估值和盈利双增长,股价戴维斯双击。

- 阶段2(业绩消化估值):盈利高但增速放缓,估值逐步消化,股价由盈利驱动。

- 阶段3(杀估值):盈利显著下滑,估值与盈利双杀,股价显著下跌。

典型成长股案例划分[page::8][page::9][page::10][page::11]

- 歌尔股份、利亚德、索菲亚、新宝股份均符合三阶段估值逻辑,具体阶段对应股价、PE与净利润同比变化。

成长股筛选及普适性分析[page::12][page::13][page::14][page::15]

- 初筛连续3年扣非净利润增速超过30%,样本1366只。

- 剔除数字陷阱、初始估值过高(PE>40)及周期、金融等非成长行业,最后128只股票。

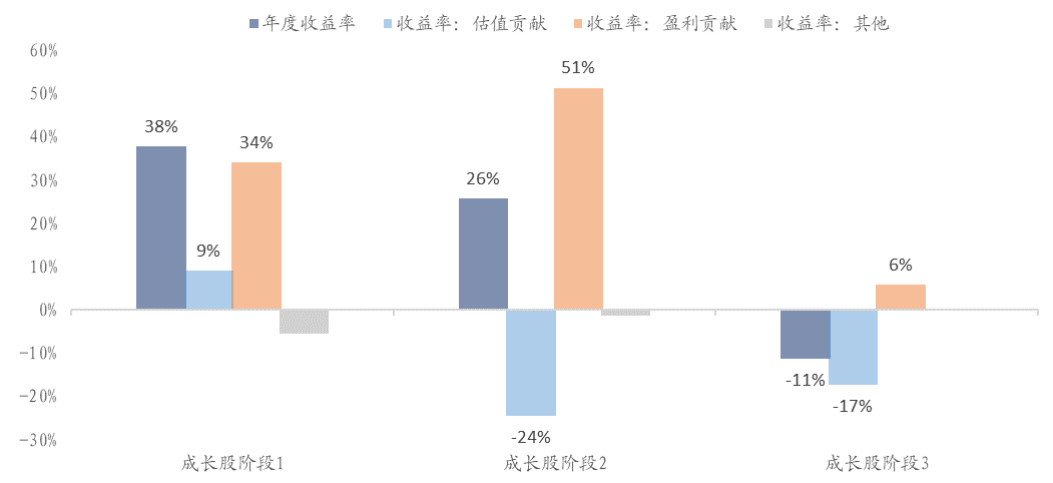

成长股不同估值阶段收益表现及复盘[page::16][page::19]

- 阶段1收益最高,估值与盈利双正贡献。

- 阶段2盈利正贡献,估值负贡献,仍可获得正收益。

- 阶段3估值和盈利双负贡献,收益表现最差。

- 阶段1组合年化收益22%,阶段2和阶段3分别为14%、10%。

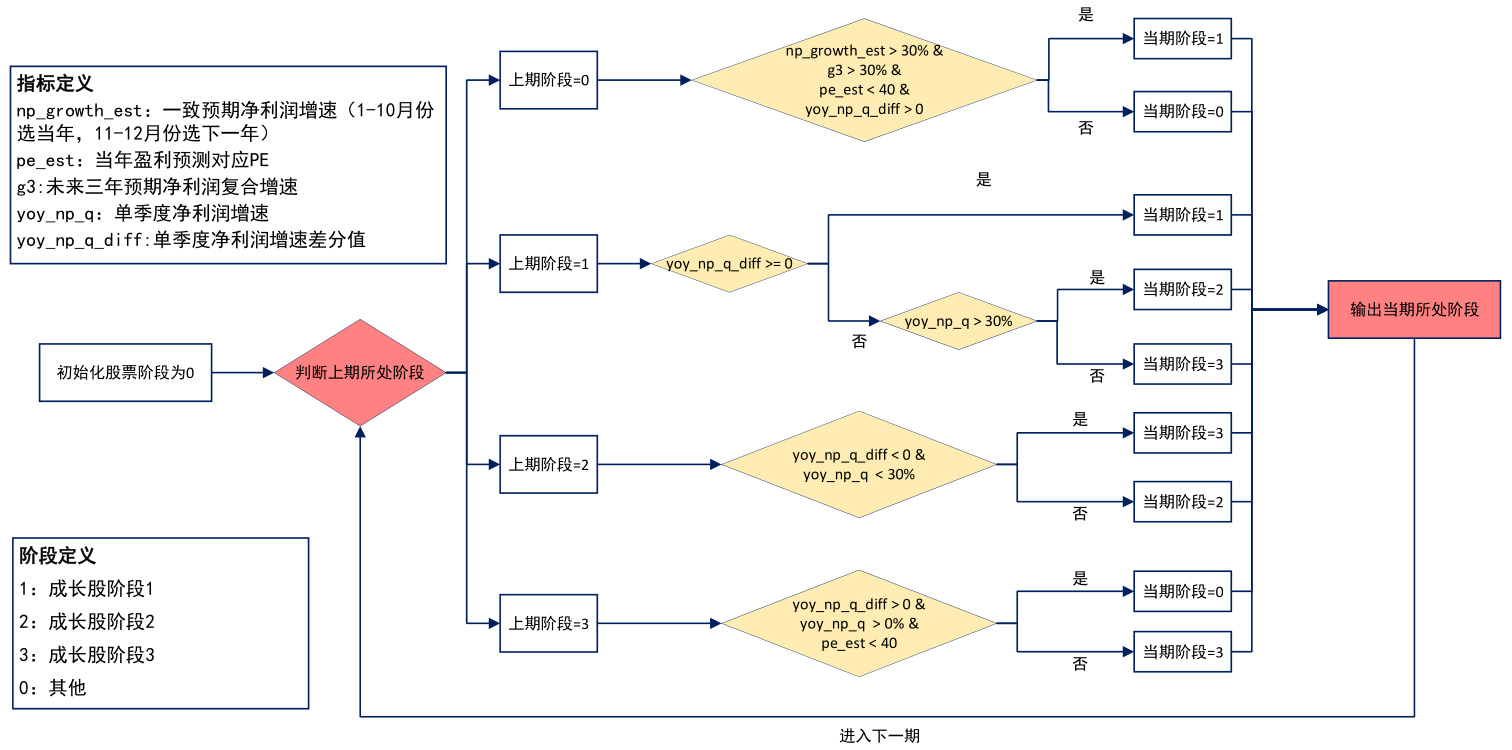

三阶段划分量化判定标准[page::17][page::18][page::19]

- 阶段1进入条件包括分析师预期利润增速>30%、估值合理(pe_est<40)、净利润单季度增速反转信号。

- 阶段2进入条件为进入阶段1后,净利润增速有所放缓但仍大于30%。

- 阶段3进入条件为阶段1或2后净利润增速跌破30%,估值杀跌。

- 流程图完整说明阶段划分逻辑。

估值阶段1投资组合优化[page::20][page::21][page::22]

- 纯分析师预期筛选成长股的业绩兑现率约53%。

- 增加分析师覆盖家数≥5和盈利上调行为,业绩兑现比例提升至64%。

- 精选条件下组合年化收益率提升至27%,持仓个数减少至约25只。

精选组合业绩及持仓结构[page::22][page::23]

- 精选组合稳健跑赢普通股票基金指数,牛市成长行情超额收益显著。

- 行业偏重电子、机械、医药和电力设备。

- 持仓市值分布均衡,中大型市值股票占比高。

深度阅读

深度分析报告:《成长股估值波动的逻辑》

---

一、元数据与报告概览

报告标题: 成长股估值波动的逻辑

作者: 分析师段伟良、刘富兵

发布机构: 国盛证券研究所

日期: 未明确具体日期,但报告内容截止至2022年数据分析

主题: 成长股的估值波动规律及其投资策略,涉及中国沪深股市成长股估值波动的理论建构、实证复盘及投资实践方法。

报告核心论点与目标:

报告通过系统化研究成长股的估值波动机制,构建出成长股估值周期的三阶段理论框架——拔估值阶段、业绩消化估值阶段与杀估值阶段,针对每个阶段的特点提出定量划分方法及选股策略。

报告明确指出,虽然长期收益主要由盈利增长决定,但短期内估值波动对股票收益影响更大,因此理解估值波动机制对于投资成长股至关重要。

重点推荐阶段1 “拔估值”股票的投资价值,且通过分析师覆盖度及盈利上调信号的筛选优化成长股投资组合,显著提升历史投资收益率。

---

二、逐节深度解读

1. 研究目的:为何要研究估值波动的逻辑?

- 长期与短期视角差异:

报告首先通过沪深300指数2009-2022年数据,将收益拆解为估值贡献、净利润贡献、股息与股本变动等。长期复合年化收益近8%,盈利贡献正向约10%,估值贡献反向约-4%,即盈利增长是长期收益主驱动。

但分年度统计发现,估值贡献的年度波动幅度(均值22%)远大于盈利贡献(均值10%)。投资者不能忽视短期估值波动带来的巨大影响,特别是成长股市场,因此分析成长股估值波动逻辑十分必要。

- 收益分解三种方法对比:

1) 简单拆分法($\Delta PE + \Delta EPS$),忽略了高阶项,缺陷在于乘积项无法被准确反映,尤其估值和盈利同时大幅变化时会产生较大误差,如图表2所示。

2) Grinold和Kroner加法模型,包含股息率、股本变动率、盈利增速和估值变动,但依然忽略了交互项。

3) Ferreira and Santa Clara乘法模型,基于对数收益率,解决了交互项问题,严谨且实用,报告推荐采用此模型进行收益分解分析。

- 图表1显示各年度收益率分解详细数据(2009-2022),并强化估值贡献在短期内的显著影响。[page::3][page::4][page::6]

2. 成长股估值波动的三个阶段理论框架与案例复盘

- 三个阶段定义及逻辑:

- 阶段1(拔估值): 盈利爆发元年,盈利增长加速拐点出现,估值快速提升,二者“戴维斯双击”推动股价上涨。

- 阶段2(业绩消化估值): 估值达到高位且稳定,盈利增速见顶但仍维持高增长水平,估值逐步消化,股价以盈利驱动为主。

- 阶段3(杀估值): 盈利增速大幅下滑甚至负增长,估值和盈利双杀,导致股价下跌严重。此阶段可能出现路径1(估值稳定,股价随EPS波动)或路径2(估值下滑,股价剧烈杀跌,但多数公司走路径2)。

图表5形象地展示三阶段股价和估值变化趋势,理论直观清晰。[page::7]

- 四个经典案例分析(歌尔股份、利亚德、索菲亚、新宝股份):

各案例均验证三阶段理论,展示三个阶段各自的时间划分、对应的市盈率变动及净利润同比增速。数据与图表(图表6-9)完全吻合理论框架:

- 阶段1时PE与净利润同比均显著上升;

- 阶段2时PE趋稳或略回落,净利润仍保持高增长;

- 阶段3时盈利边际显著下滑甚至负增长,估值快速杀跌,股价重挫40%-70%。

这四大案例支撑该模型在个股上的应用有效性与普适性。[page::8-11]

- 成长股样本筛选及普适性检验:

初筛连续三年扣非净利润增速>30%的股票1366只,经历三轮剔除:

1) 排除“数字陷阱”——低基数带来的虚假高增长(剔除净利润起点<5000万);

2) 排除初始估值过高(PE>40倍),这类公司通常跳过拔估值阶段;

3) 排除周期及金融类行业(如石油、钢铁、银行等)因其估值波动逻辑与成长股不同。

剔除后,最终剩余128只样本,符合成长股特征。图表10-14展示筛选过程及样本明细。

- 行业分布显示医药、基础化工、建材、食品饮料是表现较多行业,且多数成长股保持高增长3-4年,长期持续高增长非常稀缺。

- 不同阶段的收益复盘显示,阶段1收益最大且由估值和盈利双重驱动,阶段2盈利为正但估值负贡献,阶段3整体收益为负。[page::12-16]

3. 成长股估值阶段的定量判定标准

- 根据当期和上期单季度净利润增速、估值peest(基于分析师盈利预测)、分析师预期净利润增速(当年及未来三年复合),建立完整判定流程,划分成长股估值阶段0~3。

- 阶段1入选条件:

- 当年及未来3年预期年化净利润增速>30%;

- 估值peest<40;

- 最新一季度净利润同比增速环比提升。

- 阶段1维持条件: 最新一季度净利润同比增速无下滑。

- 阶段2入选条件:

- 上期处阶段1;

- 最新季度净利润同比增速环比下滑且绝对增速仍>30%;

- 阶段2维持条件: 最新季度净利润同比增速>30%。

- 阶段3入选条件:

- 上期处阶段1或2;

- 最新季度净利润同比增速继续环比下滑且绝对增速<30%。

- 阶段3维持条件:

- PE降至<40;

- 净利润同比环比转正且增速上升时,“退回”到其他阶段,否则继续阶段3。

- 此分类标准详细图表见图表18-24,流程图概括了标准复杂判断细节和数据指标定义。[page::16-19]

4. 成长股估值三阶段投资实操及优化策略

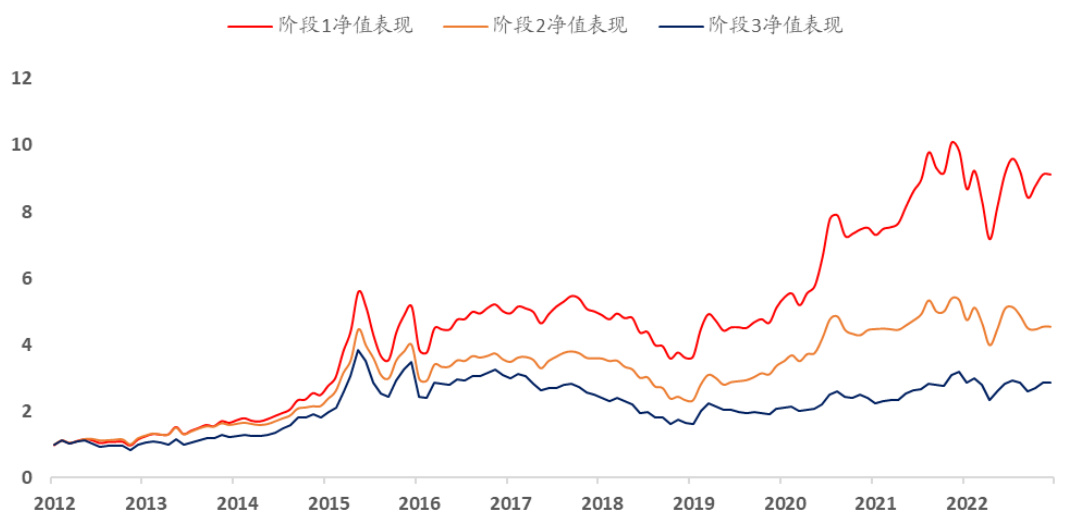

- 历史回测显示,阶段1组合年化收益率高达22%,明显优于阶段2(14%)和阶段3(10%),体现戴维斯双击带来的盈利与估值双重提升的投资价值,图表25直观展示该差异。[page::19]

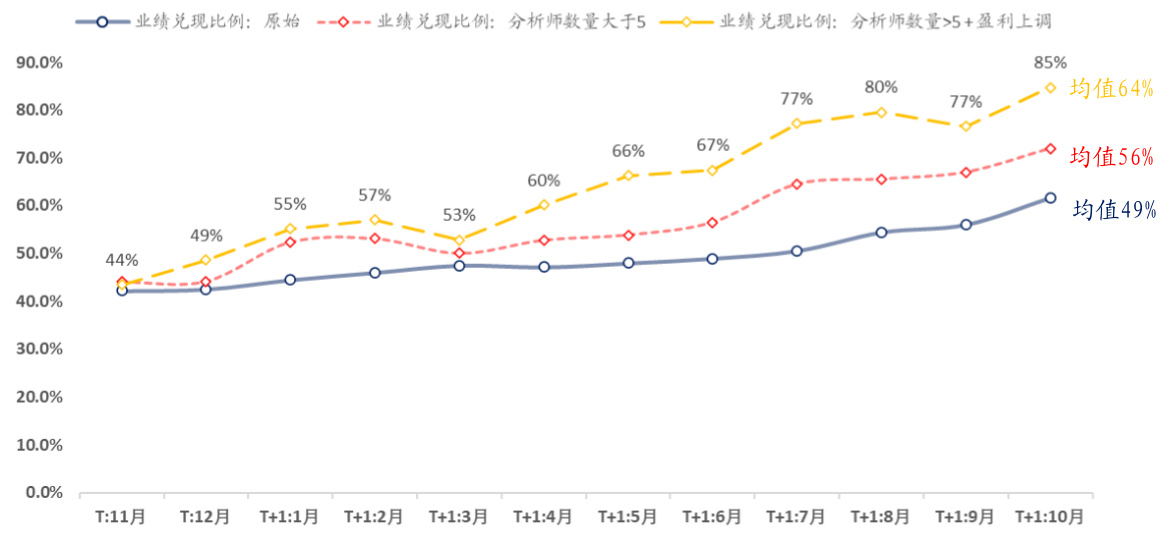

- 进一步分析阶段1组合,发现因基于分析师预期数据筛选,覆盖的标的过多(平均持仓约200只),其中实际业绩兑现率仅约53%,导致组合效率不高,图表26-27展示具体数据。[page::20]

- 原因在于分析师盈利预期过于乐观,约50%的预期未能兑现(图表28)。

- 两大精选改进思路:

1) 分析师覆盖家数大于5家,代表信息被充分挖掘,业绩兑现比例更高(提升至约60%),图表29。

2) 分析师盈利上调行为,意味着最新业绩超预期,兑现概率更高(约57%),图表30。

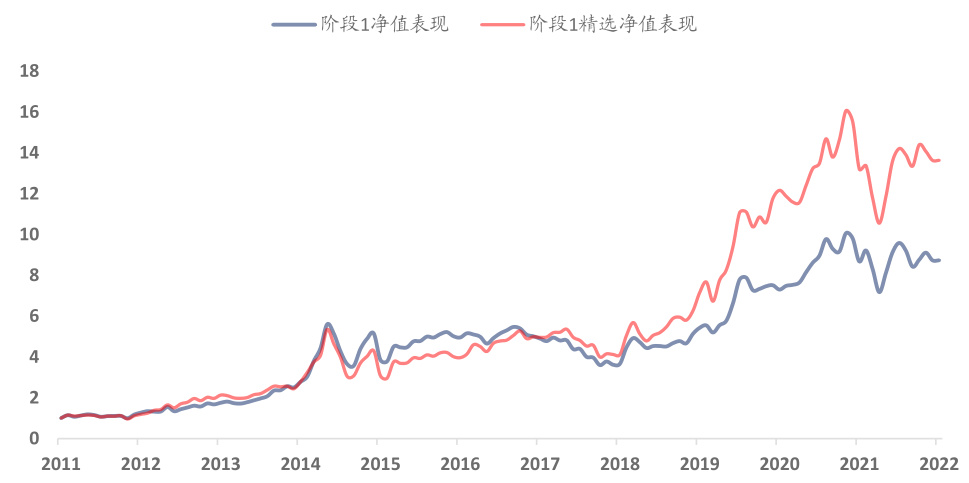

- 结合这两条件筛选后,股权业绩兑现比例提升显著达64%,精选组合收益率由22%提升至27%,同时平均持股数量降低至约25只(图表31-32)。

- 精选组合年化收益显著跑赢普通股票型基金指数,并在成长板块行情大好年份表现尤为突出,超额收益最高达29.5%(图表33)。

- 组合中电子、机械、医药等大消费及先进制造行业股票占比较大,持仓市值分布均衡,具体结构请参见图表34-35。[page::21-23]

---

三、图表深度解读

- 图表1(沪深300历年收益率分解):

展示2009-2022年沪深300年化收益拆解,长期盈利贡献10%,但各年估值贡献波动显著,波动均值达22%,说明估值短期波动对全年收益影响巨大。此图表为研究估值波动必要性奠定基础。

- 图表2(高阶项的重要性):

通过公司A案例阐释估值与盈利同时大幅变动时,省略交互高阶项对收益拆分的误差达-25%,使简单拆分法失准。强调采用乘法模型更严谨。

- 图表5(三阶段理论框架):

曲线清晰描绘股价和估值随时间的演绎路径,包括拔估值(估值+盈利双击)、业绩消化和杀估值阶段,图中路径1/2展示杀估值阶段不同演变情形。

- 图表6-9(案例对比实证):

各个案例均以三个分区展示股价、市盈率和净利润同比变化,验证阶段划分的准确性。显著的估值抬升和盈利加速适配阶段1,估值稳定+盈利高增长对应阶段2,业绩下滑+估值杀跌对应阶段3。

- 图表10-14(成长股筛选过程与样本):

通过柱状图和样本列表展现筛选的严谨性。既排除虚假高增、估值透支及周期性行业,又涵盖多行业优质成长股。

- 图表15-16(行业分布与持续高增长年限):

医药等行业成长股数量领先,且多数持续时间为3-4年,反映成长股稀缺性。

- 图表17(不同阶段收益复盘):

充分体现估值和盈利贡献在各阶段的变化趋势,印证理论。

- 图表18-24(阶段划分判定流程):

多张图示与流程图详细定义各阶段判定规则,图示形象,流程图逻辑完整。

- 图表25(三阶段策略回测表现):

阶段1曲线最高,阶段3明显最低,验证实证投资价值。

- 图表26-27(阶段1组合问题及业绩兑现率):

数据揭示预期与实际偏差,筛选布点过宽,需优化。

- 图表28-31(分析师预期乐观问题及精选策略效果):

支持利用分析师覆盖度与盈利调整行为提高盈利预测准确率及选股成功率,带来组合业绩质的提升。

- 图表32-35(精选组合收益和持仓特征):

精选组合年化提升5个百分点,持仓集中且分布合理,行业配置科学。实证支撑方案合理性。

---

四、估值分析

本报告核心估值分析基于市盈率(PE)与盈利增速交互影响下的成长股定价动态,适用乘法模型(Ferreira and Santa Clara 2011)对投资回报拆分为股息率、股本变动率、盈利贡献及估值贡献四部分,能够严谨反映实际收益结构。

估值阶段判定依赖于分析师盈利预测价格对应PE(pe_est),设定阈值(40倍)区分合理估值与过高估值,高估值公司难以进入拔估值阶段。

通过阶段1精选策略,形成的投资组合年化收益27%,显著优于未筛选阶段组合,表明估值及盈利双驱动,高成长低估值阶段的投资吸引力。

---

五、风险因素评估

- 模型基于历史数据建立,未来市场结构及投资者行为可能发生变化,导致模型失效,策略有效性下降。

- 分析师盈利预期数据存在系统性偏差,历史普遍偏乐观,可能导致成长股判定不准确。

- 成长股定义及筛选标准对行业、估值阈值设定存在一定主观性,可能影响普适性。

- 市场突发性系统风险、政策调控和宏观经济周期波动均可能加剧估值波动,影响模型预测。

- 报告未具体讨论流动性风险及交易成本,但实际投资需谨慎控制这些风险。

- 风险应对策略主要依赖历史回测验证和多重指标筛选以提升信号准确度。[page::0][page::24]

---

六、批判性视角与细微差别

- 报告理论框架基于较多个股历史复盘,具有较好实证依据,但成长股阶段划分是基于清晰的盈利增速和估值阈值设定,实际市场情况可能更复杂,部分“灰色区域”未明确界定。

- 数据采用分析师预期指标存在固有乐观偏差,虽提出覆盖家数和盈利修正改善方案,但仍可能遗漏宏观或行业异动趋势带来的风险。

- 剔除高估样本和“数字陷阱”严格但可能存在边界效应,部分潜力股因估值波动被排除。

- 模型假定估值与盈利增速为主要驱动因素,未深入剖析成长股其他价值影响因素(如技术创新、市场竞争力变动),这可能限制模型的广泛应用。

- 估值“拔高”阶段的界定依赖于预测PE估值,小于40倍阈值选股有明确逻辑,但“40倍”这一界限存一定经验色彩,忽略了成长股估值弹性与行业差异。

- 报告细致呈现多项指标及方法,但实际策略运行可能面临数据时间滞后和信息披露差异影响。

- 社会政治风险及政策法规变动等无法量化因素未充分纳入风险提示。

---

七、结论性综合

本报告系统构建了成长股估值波动的理论框架,划分为拔估值阶段、业绩消化估值阶段和杀估值阶段,基于沪深300及多支成长股历史数据复盘,验证了该模型普适性和实用性。

短期来看,成长股收益受估值波动驱动幅度远大于盈利增速,深入理解估值波动机制是投资成功关键。采用Ferreira and Santa Clara乘法模型对股票收益进行严谨拆分,准确捕捉成长股阶段转换信号。

通过明确的量化指标(单季度净利润增速、估值水平、分析师预期增速)及清晰判定规则,实现各阶段股票动态划分,为投资者提供阶段识别工具。

实证显示,投资估值阶段1的成长股获取的年化收益最高(约22%),但是直接利用分析师预期筛选存在50%业绩未达到预期的风险,通过增加分析师覆盖数量及盈利预期上调行为的双重筛选,将精选阶段1组合收益率提高至27%,且持仓集中度适中,选股质量显著提升。

精选组合在历史上持续跑赢普通股票型基金指数,尤其在成长行情中获得较高超额收益,行业和市值分布均衡,具备良好的分散风险效果。

报告强调,模型基于历史数据,未来存在失效风险,投资者需结合市场环境慎重应用。

---

综上,报告为成长股投资提供了系统的方法论、实证依据及操作策略,在当前中国市场环境下具备重要指导意义和推广价值,为投资者树立了切实可行的成长股选股框架。

---

关键图表摘录(Markdown格式)

- 图表2:高阶项在估值和盈利变动较大时的重要性

- 图表5:成长股估值波动三阶段理论框架

- 图表6:歌尔股份三个估值阶段案例

- 图表17:成长股不同估值阶段收益复盘

- 图表24:成长股估值阶段划分完整流程图

- 图表25:成长股估值阶段回测结果(净值表现)

- 图表31:精选组合业绩兑现率提升明显

- 图表32:精选组合收益率提升至27%

---

参考文献及风险提示:

- Ferreira M A, Santa-Clara P. (2011). Forecasting stock market returns: The sum of the parts is more than the whole.

- Grinold, R., and K. Kroner (2002). The Equity Risk Premium: Analyzing the Long-Run Prospects for the Stock Market.

- 国盛证券金融工程团队《A股收益预测框架》(2021)

风险提示:

本模型基于历史数据,未来市场及公司基本面变化可能导致失效,投资者须审慎对待。

---

(全部结论均基于报告文本内容精确提取,页码标注如下,便于溯源:[page::0-25])