从50ETF 择时到 50ETF 期权交易 - 闲置资金以小搏大

创建于 更新于

摘要

本报告通过对上证50ETF动量效应的时间序列模型建构,提出择时策略并验证其优越表现;结合择时信号构建50ETF期权交易策略,实现以小搏大的投资理念,策略回报和风险控制均具优势,最大回撤显著低于直接持有ETF,期权交易最大亏损为权利金损失,收益最高可达12倍以上,充分体现动量效应在中国市场的应用潜力[page::0][page::3][page::6][page::11][page::14][page::16][page::20]。

速读内容

动量效应在全球与中国市场的验证 [page::3][page::4][page::5]

- 亚洲市场特别是中国A股存在显著的动量效应,部分指数过去几日回报与未来回报相关。

- 上证综合指数和深证成指的短期回报相关性体现出非理性投资者行为和羊群效应。

上证50ETF择时策略及表现 [page::6][page::11]

- 基于ARMA(5,1)模型构建择时策略,选择显著的自回归参数作为信号依据。

- 择时策略净值表现显著优于标的ETF,样本内最大回撤23%,样本外最大回撤16%,远低于50ETF自身45%的回撤。

连续涨跌统计与结构断层分析 [page::9][page::13]

| 连续涨的次数 | 涨次数占比 | 连续跌的次数 | 跌次数占比 | 发生时间 |

|--------------|------------|--------------|------------|-----------------|

| 1天 286 | 53.76% | 281 | 52.82% | |

| 2天 144 | 27.07% | 118 | 22.18% | |

| 3天 50 | 9.40% | 67 | 12.59% | |

| 4天 26 | 4.89% | 41 | 7.71% | |

- 交易市场中存在结构断层,影响择时模型的稳定性,2009年为结构断层过渡期。

- 连续涨跌天数统计符合正态分布,短期多天连续涨跌事件并不常见,但存在一定概率。

50ETF期权交易策略核心与回报表现 [page::15][page::16][page::17][page::19]

| 第×次交易 | 购入一张合约价值 | 期间回报率 | 最新价值 |

|------------|------------------|------------|----------|

| 1 | 436 | -13.99% | 375 |

| 2 | 553 | 787.88% | 4910 |

| 3 | 497 | 320.93% | 2092 |

| 5 | 546 | -100.00% | 0 |

| 21 | 109 | 1189.91% | 1406 |

| 27 | 397 | 585.14% | 2720 |

| 28 | 528 | -100.00% | 0 |

| 29 | 185 | -100.00% | 0 |

- 期权交易以择时信号为指引,选择流动性好且权利金较低的虚值认购期权。

- 最大亏损限定为投入权利金,最大收益达到数倍甚至十倍,体现杠杆优势。

- 策略共发出29次交易信号,年均约8次,较低的交易频率适合闲置资金操作。

结论及风险提示 [page::0][page::20]

- 动量效应为择时和期权交易提供理论基础,择时策略显著提升收益并控制回撤。

- 期权策略利用杠杆实现以小博大,收益风险比优异,但需关注模型参数动态调整和市场风险。

- 报告强调动态参数选择的重要性及市场反馈机制,提醒投资者注意策略失效风险。

深度阅读

《从50ETF 择时到50ETF 期权交易 - 闲置资金以小搏大》研究报告详细分析

---

一、元数据与概览

- 报告标题:《从50ETF 择时到50ETF 期权交易 - 闲置资金以小搏大》

- 发布机构:爱建证券有限责任公司研究所

- 发布日期:2018年8月13日(星期一)

- 分析师:张志鹏

- 主题:利用动量效应及择时策略,结合50ETF期权开展交易,实现通过“小资金博取大收益”的投资目标。

核心论点与信息

报告围绕“动量效应”展开,指出在新兴市场尤其是中国股市中,动量效应存在且能够被捕捉。基于此,构建了50ETF的择时策略,并进一步将择时结果转化为期权交易策略,充分利用期权杠杆放大收益。实证显示择时策略较买入持有策略在收益和最大回撤表现均优异,期权交易基于择时信号实现“闲置资金以小搏大”,出现过单次收益超过1000%的极值,同时允许最大亏损为权利金的100%。报告强调策略的动态参数调整,引用索罗斯反身性理论,提示投资者关注市场反馈循环。整体倾向于展示择时策略和期权交易的有效性及实用性。[page::0][page::20]

---

二、逐节深度解读

1、简介与动量效应(第1-4页)

- 动量效应定义与经济背景

动量效应是指凭借过去的股票回报率预测未来回报率的现象,这一观点挑战了传统的有效市场假说(EMH)。报告指出,虽然发达市场动量效应存在争议,但新兴市场因非理性投资者和羊群效应,动量现象更为明显。

- 图表1欧美澳市场重要指数走势

图表显示欧美及澳洲主要指数走势较为同步,验证了市场间的相关性。

- 图表2亚洲市场指数走势

亚洲市场指数走势复杂不一,特别是上证综指和深证成指显示较大分歧,反映出较强的市场异质性。

- 表格1指数回报率相关系数及显著性

表格分别给出了不同指数当天与过去1至5天回报的相关系数及p值,统计意义显著性不一表现出回报之间存在一定程度的正负相关,具体如上证指数与深证成指回报率之间正相关显著(0.046,p<5%),体现动量效应基础。[page::3][page::4][page::5]

2、上证50ETF相关性及时间序列建模(第5-8页)

- 50ETF简介与相关系数分析

50ETF自2005年2月交易以来,以低交易成本紧密跟踪50指数。报告中50ETF当天回报和过去4天回报呈现显著正相关(相关系数0.0567,p<0.05),支持动量效应存在。

- 时间序列模型ARMA(5,1)建立

ARMA模型作为动量效应的验证工具。该模型部分AR系数(AR2显著负相关,AR3、AR4显著正相关,AR5显著负相关)确认了动量效应的时序非随机性,支持择时策略参数选择,且MA项不显著。例如AR(5,1)模型形式:

\[

Rt = \mu + \sum{i=1}^5 ARi R{t-i} + MA1 \epsilon{t-1} + \epsilont

\]

其中Rt为回报率,$\epsilont$为误差。

- 图表4显示ARMA(5,1)各参数的p值与显著性

支撑择时策略构造,说明市场回报存在短中期动量效应。[page::6][page::7][page::8]

3、50ETF择时策略(第9-12页)

- 择时策略逻辑

排除融券做空成本,择时买入当过去一段时间收益均为正,卖出条件则相反。择时起点选择2010年,规避2007-2009年市场结构断层影响。

- 实证表现

择时策略净值远高于买入持有策略(2018年7月,择时净值2.1297,基础50ETF仅0.9562),最大回撤23%明显低于50ETF的45%,信号计数63次,约每年7次,表明策略操作频率适中。

- 图表6和图表7展现择时净值曲线与买卖信号分布

体现择时系统有效捕捉市场趋势。

- 涨跌连续天数(表2、图表8)分析

最长13天连续上涨,涨1天占53.76%,跌1天占52.82%,符合正态分布,支持短中期动量的概率分布假设,为择时策略及时进出提供资料基础。[page::9][page::10][page::11][page::12][page::13]

4、50ETF期权交易(第13-19页)

- 样本内外参数检验

数据区分2010年1月1日至2014年12月31日为参数估计区间,2015年1月1日到2018年7月2日为样本外检验,期权市场起步于2015年2月9日。

- 实证对比(图表9、图表10)

样本内择时策略最大回撤21%,净值1.3182;样本外表现优异,最大回撤16%,净值1.4092;而基础50ETF表现均较弱(最大回撤45%左右,净值0.9左右),策略稳定且有效。

- 期权交易策略设计

基于50ETF择时交易信号,选择流动性好、交易量大的虚值认购期权作为交易对象。开仓于择时买入信号,平仓于相应平仓时点或期权到期时。

- 交易信号及收益统计

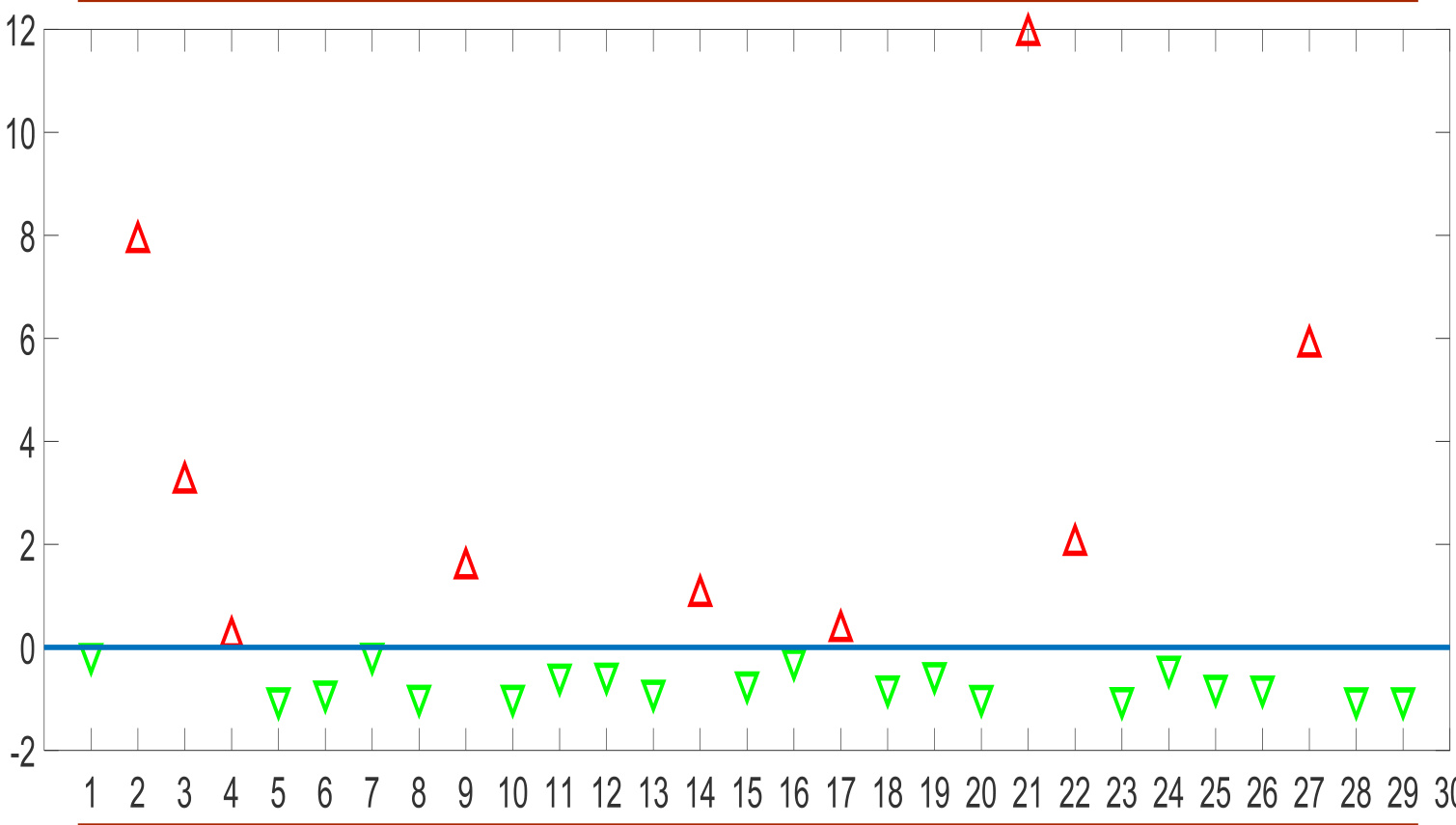

2015年2月至2018年7月共29次交易信号,年均约8.3次;最大亏损为投入的权利金(100%损失,非杠杆爆仓),最大收益接近1200%,反映出期权杠杆效应的巨大潜力。

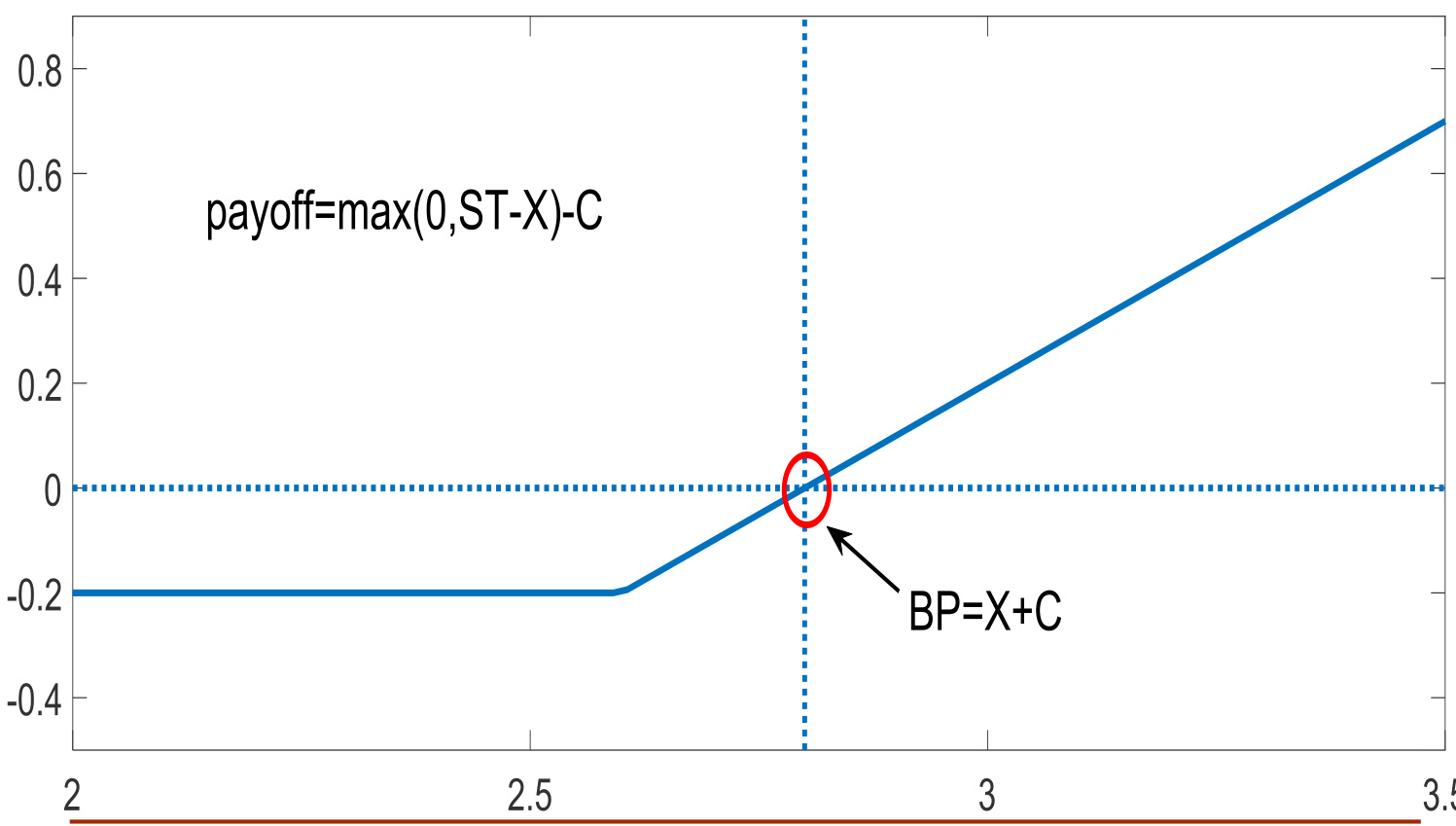

- 图表11显示各次交易收益分布,负收益最大接近-100%,正收益数次达到100%以上甚至数百%。图表12展示认购期权的损益结构函数:

\[

\text{payoff} = \max(0, ST - X) - C

\]

其中$S_T$是到期时标的价格,$X$为行权价,$C$为期权成本。

- 期权交易回报计算

采用累计剩余价值法,根据表格3、4的示例计算逐次交易价值及盈亏。最大亏损依旧为全部权利金,而理想交易则能获得数倍于投入的收益,体现风险有限、收益潜力巨大的特质。

- 交易策略作为辅助策略,要求执行严格,资金闲置利用率高。[page::13][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18][page::19]

5、总结(第20页)

- 动量效应支撑择时

报告验证了中国市场动量效应的存在,通过时间序列模型和相关系数数据支持这一结论。

- 择时策略优越性明确

择时净值波动优于简单持股,且最大回撤显著减少,样本外准确性验证了策略的稳定性。

- 期权交易利用杠杆放大收益

基于择时信号进行的50ETF认购期权交易,实现了“以小搏大”的策略目标,风险控制良好,最大亏损受限于权利金支出,收益扩张能力巨大。

- 理论与实践结合

报告提及Fama的有效市场假说并非完全适用中国市场,相对的,Shiller的反馈环理论更能解释当前中国市场的价格非理性及动量效应。

---

三、图表深度解读

图表1欧美澳市场重要指数走势(第3页)

- 展示了2010年到2018年初多个欧美及澳洲主要股指(如标普500、道琼斯、纳斯达克、富时100等)走势。

- 明显总体呈现上升趋势,走势较为同步,波动幅度相似,体现成熟市场间较强的联动性。

- 支持本报告对动量效应在发达市场一致性的报道。

图表2亚洲市场重要指数走势(第4页)

- 展示亚洲多个主要股指走势,如日经225、韩国KOSPI、港股恒生、上证综指、深证成指等。

- 走势相较欧美市场差异明显,部分指数如日经表现波动较大,上证综指和深证成指在2015-2016年间波动剧烈,有较大区别。

- 反映新兴市场异质性及动量效应放大的可能性。

表格1指数回报率相关性(第5页)

- 统计不同指数当天回报率与过去1至5天回报率的相关系数及p值。

- 多项显著,表明短期内价格具有一定可预测性,特别是中国上证指数与深证成指表现出正的相关性,侧面支持动量效应理论。

图表3上证50ETF相关性(第6页)

- 以柱状图和折线图结合展现50ETF当天与过去n天回报的相关系数及p值。

- 明显第四天回报([1,-4])表现显著正相关(相关系数约0.0567,p<0.05),为择时日窗口的选择提供了实证依据。

图表4 ARMA(5,1)参数显著性(第8页)

- 显示AR5阶与1阶移动平均模型中各滞后项的p值。

- AR2、AR3、AR4、AR5的p值均小于0.05,提示这些阶数的自回归部分对回报率有显著影响,MA1不显著,反映回报的结构。

- 支撑模型确定及择时参数选择。

图表5上证50ETF整体走势(第9页)

- 展示2005年至2018年50ETF价格曲线,明显2007-2008年牛熊市波动剧烈形成结构断层。

- 2010年后走势较为稳定,择时策略从此阶段开始更为可靠。

图表6择时策略表现(第11页)

- 比较50ETF买入持有(橙色线)与择时策略净值(蓝色线)走势。

- 择时策略显示较高净值峰值及较低回撤,尤以2015-2016年间表现优越。

- 验证策略实施有效性。

图表7择时信号(第11页)

- 红线表示买入信号、绿线表示卖出信号,分布广泛且频率适中。

- 明确发出63次信号,支撑择时交易的操作基础。

表格2及图表8 连续涨跌天数统计与占比(第12页、第13页)

- 统计2010年以来50ETF连续上涨或下跌天数的频率分布。

- 短期内单日涨跌次数最多(约占一半以上),但三五日连续涨跌事件亦不少,符合动量效应规律。

- 图表8分布曲线形似正态分布,说明多天连续上涨、下跌事件为非频繁,但有规律可循。

图表9、图表10样本内外择时检验(第14页、第15页)

- 样本内(2010-2014年)择时净值上升至约1.32,基础50ETF回撤显著大,走势稳定。

- 样本外(2015-2018年)择时策略依然表现稳健,净值提升至约1.4,基础50ETF表现依旧较差。

- 实证有效性强,对策略推广有价值。

图表11期权交易表现(第16页)

- 29次期权交易收益幅度分布,红色▲代表盈利,绿色▼代表亏损。

- 盈亏区间宽广,最大亏损接近-100%(权利金损失),最大盈利接近1200%。

- 证实期权杠杆放大效果明显,回报高风险有限。

图表12认购期权损益图(第17页)

- 连续函数图描绘期权的损益结构,表明期权投资的最大亏损为初始投入(认购权利金),收益随股价上涨线性增长,突破行权点后收益为正。

- 直观展示期权杠杆与风险收益特征。

表格3与表格4期权交易收益计算与记录(第17-19页)

- 表格详细说明期权交易收益计算公式,采用滚动投资价值计算。

- 表格4统计29次交易中具体投入、回报金额及交易结果,显示部分交易净收益翻倍多倍,亏损控制在初始投入。

- 数据详实,增强报告说服力和实操指导意义。

---

四、估值分析

- 本报告核心不在企业估值,而在于策略效用与期权交易的收益特性分析。

- 通过时间序列ARMA模型对回报序列进行分析,择时策略基于模型参数选择合理超额收益时点。

- 期权部分无传统估值模型介绍,而以标的价格影响期权价值为基础,采用认购期权的基本损益结构进行解释。

- 报告强调权利金作为最大风险限制,收益可无限。

- 报告未给出传统估值指标或敏感性分析,聚焦策略表现及风险收益平衡。

---

五、风险因素评估

- 历史数据的局限性: 市场不确定性大,历史表现不代表未来收益,策略存在失效风险。

- 交易成本忽视:虽然报告提及交易成本、流动性成本可能侵蚀收益,但模型实测未完全量化此因素。

- 参数动态调整需求:象征性提及反射理论,表明市场参与者行为变化可能导致策略参数失效,策略需不断更新。

- 杠杆风险:期权杠杆虽带来高收益潜力,但也有损失全部权利金的风险,投资者需承受资金风险。

- 市场结构断层风险:2007-2009年市场巨大变动可能使模型参数非稳态,策略时效性受限。

- 报告总体强调策略有效性,同时提醒投资者警惕市场环境变化带来的风险,不提供具体风险缓解措施。[page::0][page::7][page::13][page::20]

---

六、批判性视角与细微差别

- 模型仅用ARMA分析动量效应,忽视其他因素:虽然ARMA模型统计验证有效,但未考虑宏观经济、政策变化及微观结构因素,可能影响预测准确性。

- 交易成本及执行风险未充分计入:如滑点、佣金、价差等现实因素可能显著影响策略净值。

- 参数稳定性疑虑:报告已给出“参数动态”,但缺少具体动态调参方法与风险控制机制,实际操作中策略适应性待考验。

- 期权策略收益描述缺少风险调整收益指标:例如夏普比率、最大回撤对比等风险调整结果不明,不能全面评价策略风险收益比。

- 基准选择局限性:仅与买入持有50ETF对比,未包含其他策略对比,限制评价维度。

- 数据样本时间限制:期权市场成立较晚,样本较短,未来统计准确性与稳定性仍有待检验。

- 总体上报告内容严谨,数据详实,但应提升动态适应说明及现实成本影响分析,增强策略的实操指导意义。

---

七、结论性综合

本报告围绕中国股市特别是上证50ETF的动量效应,系统构建并验证了基于时间序列模型的择时策略,高效捕捉到了短中期市场回报中的趋势成分。择时策略与简单买入持有比较,表现出更高的净值增长和更小的最大回撤,尤其在样本外验证阶段可稳定复制效果,表明策略具备一定稳健性。

进一步结合50ETF期权市场的交易机会,基于择时信号构造了以虚值认购期权为核心的期权交易策略。此策略充分发挥期权杠杆特性,实现“闲置资金以小搏大”。历史交易显示,虽然存在约定最大亏损(权利金全损),但收益最高可超数倍,极大提升资金效率和潜在收益空间。报告借助大量表格和图表细致展现了走势、信号、收益及交易特征,数据完整且有说服力。

报告整体支持动量效应在中国市场的实证存在,提供一套可操作的择时与期权交易策略,为投资者提供实践指引,并在量化投资领域对传统有效市场理论提出质疑,引发反思。报告同时提醒参数动态调整的必要性和市场不确定性,投资者应警惕策略失效风险。

主要图表深刻见解总结:

- 图表6、9、10中择时策略均表现显著优越于买入持有,净值增长比例几近两倍,最大回撤减半,多维度验证策略有效性与稳健性。

- 图表11体现期权交易高收益同时限制最大亏损,帮助投资者理解期权收益非线性和风险对称特征。

- 表格4具体交易数据展示策略在实际操作中既有亏损也有极高收益,风险收益结构清晰。

该报告为期权市场参与者及量化策略开发者提供了宝贵参考,强调理论与实证结合的策略开发和动态参数调整的必要性,是理解中国股市动量效应及期权交易潜力的重要文献。

[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18][page::19][page::20]

---

附:图表展示示例

图表6 择时策略表现

图表11 期权交易表现

图表12 认购期权损益图