ALPHA 再优化:完全市值行业中性法——AI 投资方法论之三

创建于 更新于

摘要

本报告提出了完全市值行业中性法,通过结合非线性市值中性、行业内市值中性及三级行业中性,实现选股因子的信息提纯和质量优化。该方法显著提升了价值因子的ICIR和多空收益,在中证500指数增强策略中,年化超额收益提升3.19个百分点,信息比率提升26.3%,最大回撤显著下降,展现出更稳健的策略表现,适用于多种基础和另类因子数据类型,为量化因子构建和策略优化提供规范化工具[page::0][page::6][page::11][page::12]。

速读内容

连续特征离散化及信息提纯背景 [page::2]

- 连续财务和技术指标需通过提纯转化为高质量的选股信号。

- 传统方法难剥除行业和市值噪声,导致“GARBAGE IN, GARBAGE OUT”现象。

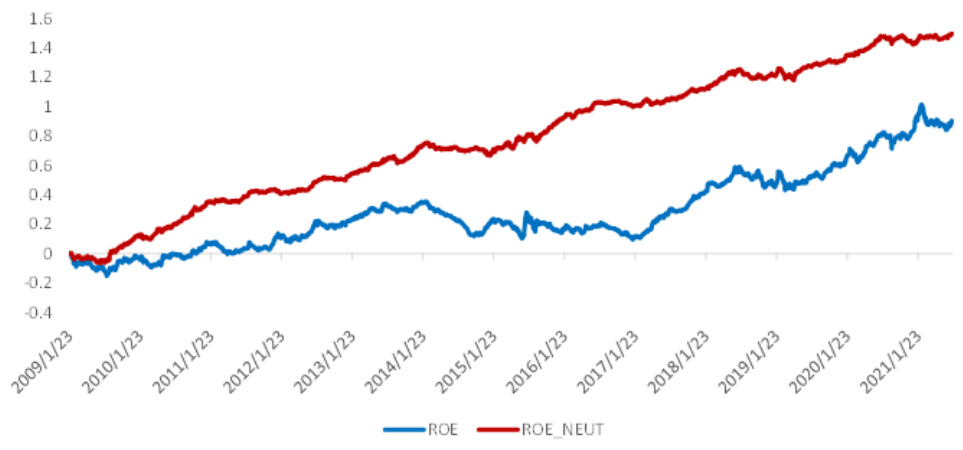

传统市值行业中性法提升因子稳定性举例——ROE [page::3]

- ROE指标中性后多空累计收益表现显著优于未中性指标。

- 市值行业中性增强了因子在不同规模和行业间的可比性。

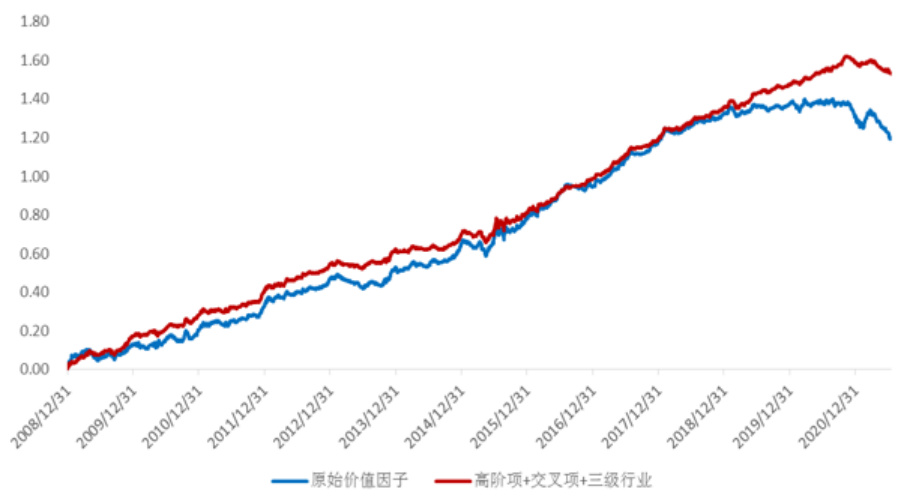

三种信息提纯改进方案及效果对比 [page::4][page::5][page::6]

- 方案1:增加市值二、三阶项,剥离非线性市值影响,因子多空年化收益提升17.2%。

- 方案2:引入市值与一级行业交叉项,进一步剔除行业内市值差异带来的影响。

- 方案3:用中信三级行业替代一级行业,细颗粒度行业中性,ICIR提升12.9%。

- 方案整合后形成完全市值行业中性法,ICIR提升37.3%,多空年化收益上涨27.8%。

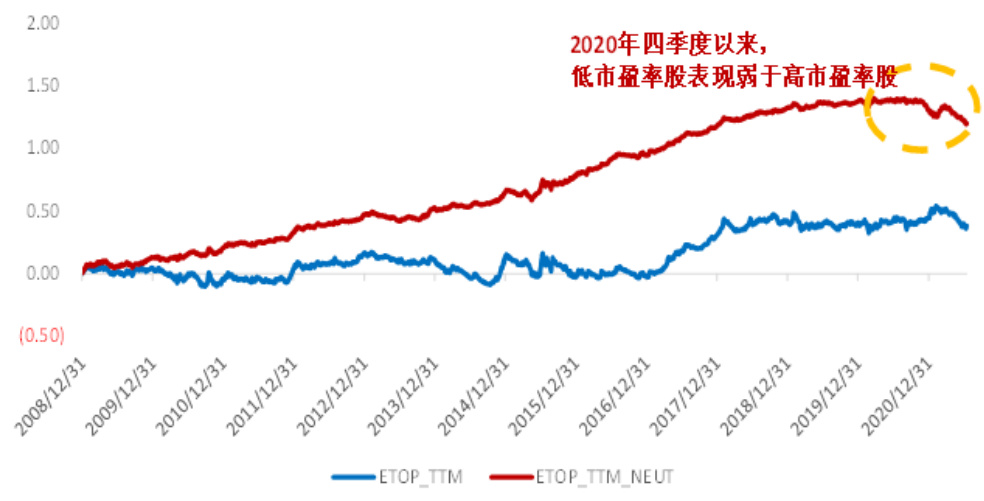

完全市值行业中性法收益表现实证:价值因子 EtoP 改进与回撤缓释 [page::7]

- 完全市值行业中性法在2019年后对价值因子收益改善明显。

- 2020年四季度价值因子回撤与大市值风格强势相关。

多类别因子案例验证普适性 [page::8][page::9][page::10]

- 基本面因子ROE经提纯后ICIR提升44.7%,收益表现更稳定。

- 另类数据应收账款坏账率ICIR提升46.8%,空头收益明显改善,更利于躲雷。

- 技术指标(20日涨跌幅)多头收益和ICIR略有提升,整体效果稳定。

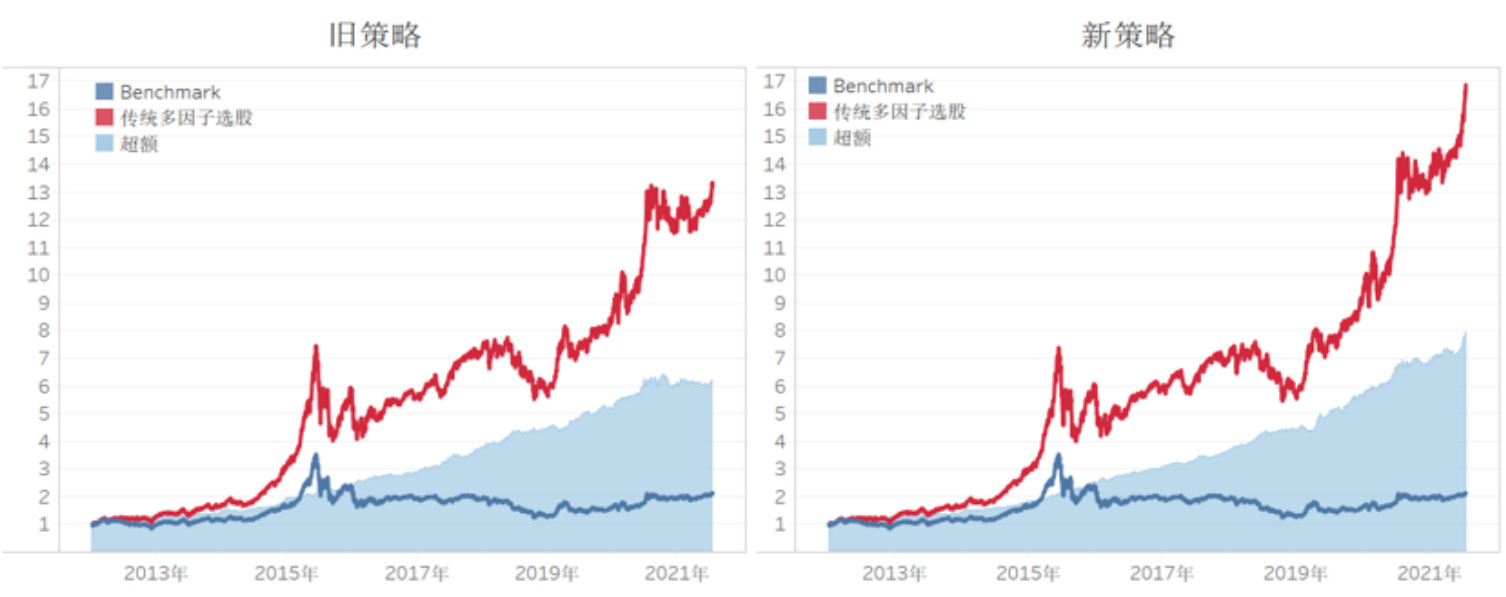

量化策略回测比较:完全市值行业中性法 vs 传统方法 [page::11][page::12]

| 策略类型 | 年化超额收益 | 跟踪误差 | 信息比率 | 最大回撤 | 年换手倍数 |

|----------------------|--------------|----------|----------|----------|------------|

| 传统市值行业中性 | 21.29% | 7.28% | 2.92 | 8.15% | 5.56 |

| 完全市值行业中性法 | 24.43% | 6.63% | 3.69 | 6.38% | 5.80 |

- 采用完全市值行业中性法策略表现收益更高且回撤更低。

- 信息比率提升26.3%,夏普比率改善,体现出更高的风险调整收益。

深度阅读

金融工程报告深度解读分析报告

——《ALPHA再优化:完全市值行业中性法》

---

1. 元数据与概览

- 报告标题:ALPHA 再优化:完全市值行业中性法 —— AI 投资方法论之三

- 作者:陈奥林、杨能等(国泰君安证券金融工程团队)

- 发布日期:2021年7月

- 发布机构:国泰君安证券研究

- 主题:探讨并提出一种名为“完全市值行业中性法”的信息提纯技术,优化选股指标的因子质量,从而提升量化策略收益表现。

- 核心论点:通过综合运用非线性市值中性(加入高阶市值多项式项)、行业内市值中性(市值与行业交叉项)及三级行业分类的哑变量,构建出一种更精细、更彻底的信息提纯方法,彻底剥离选股因子中因行业与市值风格而带来的噪音,从而得到更纯净的Alpha信号,提升因子预测能力和策略表现。

- 报告主要传递信息:

- 传统的市值行业中性法有其局限性,未能充分剥离因子中的市值与行业风格影响。

- 完全市值行业中性法的提出与验证显示,采用该方法后,因子稳定性(ICIR)和策略表现均显著提高。

- 该方法普适性强,适用于不同类型的选股指标(基本面、另类数据、技术指标),是量化选股中信息处理的标准流程。

- 本报告无评级和目标价,但重点在于因子处理方法及其对量化选股策略收益改善的实证效果。

---

2. 逐节深度解读

2.1 引言:如何从连续到离散?

- 关键论点:金融数据因噪声较大且存在非线性特征,使用离散信号胜过直接采用连续特征,但连续特征直接离散化的问题是信息中掺杂大量风格及行业噪音。

- 推理依据:投资者习惯用某些阈值将连续指标转为离散信号(如ROE>20%,市值<100亿),但这种方式忽略指标在行业及市值结构上的不同分布,导致信号解释力弱,收益不稳。

- 连续因子易受到行业和市值风格影响,导致GIGO(“垃圾进垃圾出”)问题,即指标看似有效却来源于风格错配,而非真实Alpha。

- 报告强调在离散化之前必须对原始连续因子做“提纯”,生成更纯粹有效的Alpha特征,再用来产生高质量选股信号。

- 图1(连续特征离散化示意图)说明流程为:原始数据 → 信息提纯 → Alpha信号 → 离散化 → 投资信号。

- 总结:连续因子需要先做市值和行业影响剥离,提高因子信号质量,减少无效噪音。

---

2.2 信息提纯再优化——完全市值行业中性法

2.2.1 传统市值行业中性提纯法

- 方法描述:对因子与市值(Size)及一级行业哑变量(IndusL1dummy)回归,取残差作为中性化后的因子值。

- 官方公式:

\[

\mathrm{Factor}{\mathrm{raw}} = \beta1 Size + \beta2 IndusL1{dummy} + \varepsilon

\]

\[

\mathrm{Factor}{\mathrm{neut}} = \varepsilon

\]

- 以ROE作为例证,非中性化ROE因子多空策略表现差异较大,中性化后ROENEUT因子使不同规模及行业的公司具备可比性,历史收益更稳健(图2显示多空累计收益净值,红线为中性化后,明显优于蓝线)。

- 意义:保证因子行业和市值影响被剥离,有效提升因子稳定性和预测能力。

- 但作者认为传统方法仍然不是最优解,因其未剥离非线性市值影响、行业内市值影响及三级行业差异。

2.2.2 价值因子(ETOP)改进方案

- 传统价值因子EtoP(TTM收益与价格比)在2020年四季度后表现异常疲软(图3,蓝线),主要因为传统市值行业中性方法未能剥离非线性市值风格影响。

- 改进方案一:增加市值高阶项(市值平方、三次方、四次方)

- 回归显示市值二三四次方项的系数显著不为0(表1),表明非线性市值效应显著。

- 新模型公式增加高阶市值项:

\[

\mathrm{Factor}{raw} = \beta1 Size + \beta2 IndusL1{dummy} + \beta3 Size^2 + \beta4 Size^3 + \varepsilon

\]

- 结果表现(表2):RankIC提升9%,ICIR提升约9%,多空收益年化增幅达17.2%,多头收益也有所增加。

- 改进方案二:增加市值与行业交叉项

- 传统只用一级行业和市值主效应,忽略了行业内部的市值分布差异。

- 增加市值与行业哑变量交叉项缓解行业内市值影响。

- 模型公式:

\[

\mathrm{Factor}{raw} = \beta1 Size + \beta2 IndusL1{dummy} + \beta3 (Size \times IndusL1{dummy}) + \varepsilon

\]

- 表3展示改进后RankIC及ICIR均有小幅提升,多空年化收益增幅达8%。

- 改进方案三:三级行业替代一级行业中性

- 细分行业差异加大,用三级行业哑变量替代一级行业哑变量。

- 模型公式:

\[

\mathrm{Factor}{raw} = \beta1 Size + \beta2 IndusL3{dummy} + \varepsilon

\]

- 表4显示,虽然IC略微下降约3%,但ICIR显著提升12.9%,多空收益和多头收益均有增长。

2.2.3 综合改进方案:完全市值行业中性法

- 综合三方案,形成完全市值行业中性法,包含非线性市值项、行业内市值交叉项及三级行业变量。

- 综合公式:

\[

\mathrm{Factor}{raw} = \beta1 Size + \beta2 Size^2 + \beta3 Size^3 + \beta4 (Size \times IndusL1{dummy}) + \beta5 IndusL3{dummy} + \varepsilon

\]

- 表现对比(表5):ICIR提升37.3%,多空年化收益提升27.8%,多头收益提升5.3%,RankIC提升约9.6%。

- 图4显示该方法相较原始价值因子多空累计收益全年明显改善,特别是2019年后收益差距扩大,证明价值因子经历暂时回撤并非失效,而是过去市值风格驱动影响。

- 小结:方案三优于方案二不多,方案二优于方案一较明显,但三方案合并的完全法效果最佳。

---

2.3 完全市值行业中性法的应用与适用范围

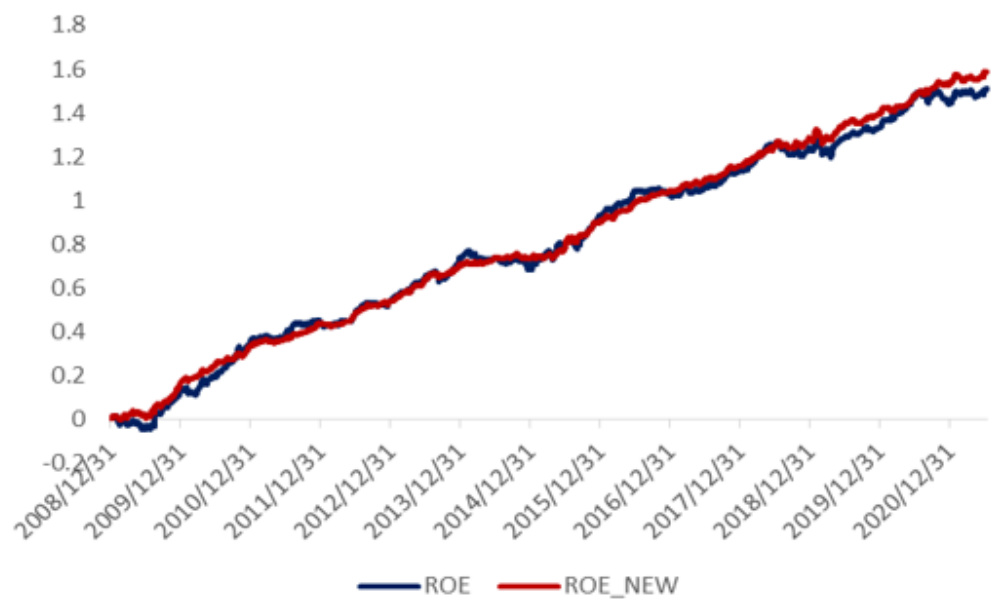

- 3.1.1 基本面因子案例:ROE

- 采用完全市值行业中性法后,ROE因子的多空收益累积曲线更加平稳(图5),表现稳定性提升。

- 表6:ICIR提升44.7%,多空年化收益提高4.9%。

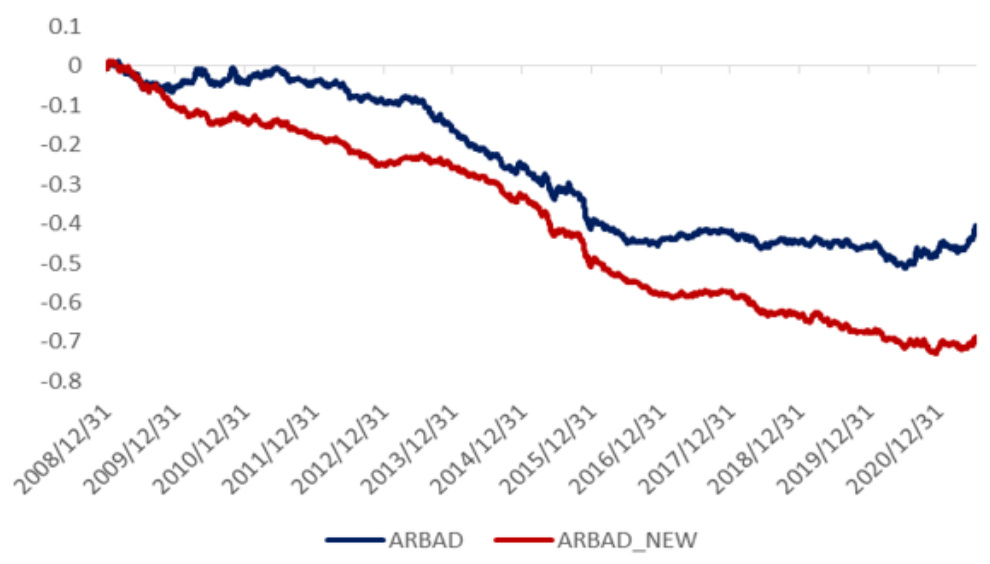

- 3.1.2 另类数据案例:应收账款坏账率(ARBAD)

- 该因子为空头逻辑,完全方法能显著提升其空头收益,帮助规避潜在坏账风险。

- 表7:ICIR提升46.8%,多空收益年化提升近70%,空头收益大幅提高,仅多头收益有轻微下降。

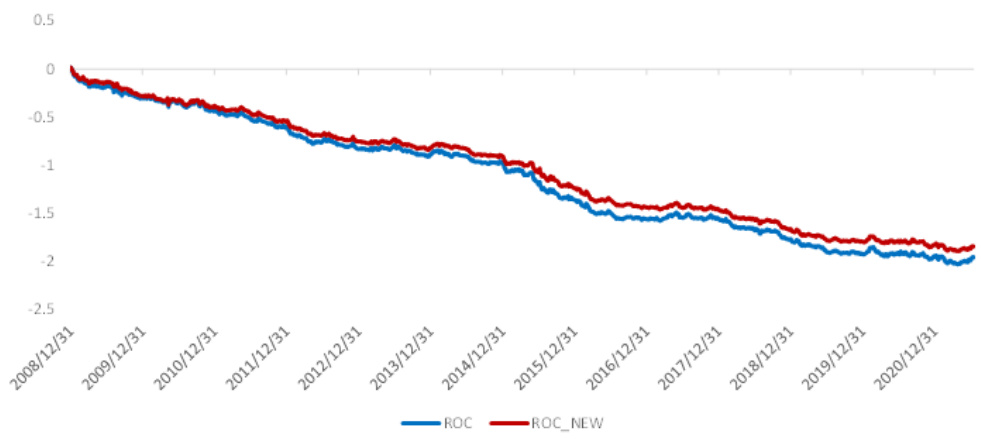

- 3.1.3 技术指标案例:过去20日涨跌幅(反转因子ROC)

- 技术因子倾向选择小市值,传统市值行业中性剥离不彻底。

- 完全方法下,IC稍有下滑(-5.8%),但是ICIR和多头收益分别提升7.4%和9.2%(表8)。

- 说明虽然技术指标剥离市值风格后表现略有下降,但其稳定性和多头表现有所增强。

- 3.1.4 小结:完全市值行业中性法具备普适性,特别在基本面和另类因子上效果显著优于技术因子,可作为信息提纯的标准流程。

---

2.4 完全市值行业中性法对策略表现的提升

- 选股策略设计:

- 选用中证500全成分股,月度调仓,主要使用基本面因子加权,目标最大化预期收益,无跟踪误差约束。

- 如表9-11所示,策略加了市值和行业约束及个股权重限制,交易成本、成交价等设定合理。

- 实证表现:

- 2012-2021年,完全市值行业中性法提升年化超额收益3.19个百分点(21.29%→24.43%),相对涨幅14.7%。

- 信息比率(IR)提升26.3%(2.92→3.69)。

- 最大回撤从8.15%降至6.38%,风险控制更优。

- 换手率略有上升,意味着略多交易但带来更优收益和风险收益比。

- 图8比较显示新策略收益稳健且曲线显著更陡。

- 逐年看:2020年及以后完全法策略超额收益优势明显(2021年14.21% vs 1.42%),证明该方法在市场风格变化下表现更抗跌。

- 总结:完全市值行业中性法把因子质量的提升转化为实实在在的策略收益和风险指标改进,验证了因子提纯的投资价值。

---

2.5 结论总结

- 完全市值行业中性法不仅提升选股因子的预测稳定性和收益表现,更提供了一套标准流程,用于生成行业市值偏离较低、更加纯净的选股信号。

- 该方法具备显著的信息提纯作用,适用范围覆盖基本面、另类数据和技术指标,尤其在基本面因子上的表现提升显著。

- 通过实证测试,该方法使得量化选股策略超额收益、信息比率均得到显著提高,且最大回撤缩小,实现了更优风险调整收益。

- 本方法对因子研究与策略构建具有重要指导价值,推动量化投资从粗浅的多因子框架向更精细的信息提纯迈进。

---

3. 图表深度解读

- 图1(连续特征离散化示意图)

描述连续因子经过提纯后变为Alpha,进而离散化为投资信号。重点说明原始连续信息中风格噪音多,需先提纯。

- 图2(ROE原始与中性化后多空收益对比)

蓝线(ROE)与红线(ROENEUT)对比,红线高且稳定,表明中性化显著提升因子选股能力和收益稳定性,证实传统中性法有价值。

- 图3(ETOP因子原始与中性化对比)

红线(中性化后)远优于蓝线,强调传统方法未全面剥离市值风格,因子表现疲软来自风格影响而非因子失效。

- 表1(ETOP与市值高阶项回归)

回归系数均显著,显示非线性的市值影响存在且显著。

- 表2-5

分别显示三种改进方案及其综合方案对指标RankIC、ICIR、多空收益和多头收益的提升百分比,数据清晰说明改进有效。

- 图4(完全市值中性法改进前后多空收益对比)

红线稳健高于蓝线,改进效果明显且主要发生在2019年后,验证方法效果和市场风格动态的关系。

- 图5(ROE改进前后多空累积收益)

红线(改进后ROE_NEW)略高且波动更小,稳健性增强。

- 图6(应收账款坏账率改进前后比较)

指标改进后空头收益更优,有效帮助识别风险股票,风险规避能力提高。

- 图7(反转因子ROC改进前后)

多空收益小幅下降,但多头收益和ICIR有所提升,说明对技术因子的稳定性提高。

- 图8(中证500指数增强净值曲线对比)

新旧策略对比,明显展示新策略的超额收益更高和曲线更平滑,视觉印证数据指标。

- 表10、11

汇总显示策略绩效指标年度对比,展示新策略的优势逐步显现,尤其近年超额收益显著增加。

---

4. 估值分析

本报告主要聚焦因子信息提纯与量化投资信号生成技术,未涉及特定公司或行业的估值分析。因此未包含传统层面的估值模型(DCF、PE等)分析。报告重心置于因子处理技术及策略表现改进。

---

5. 风险因素评估

报告未明确列出风险章节,但从内容可推断以下风险点:

- 模型假设风险:回归模型及多项式阶数设置可能受调参主观影响,过度复杂模型或存在过拟合风险。

- 市场风格变化风险:市值与行业风格的动态变化可能导致方法未来表现不及历史。

- 数据质量与稳定性风险:因子数据的更新频率、准确性及行业划分标准的变动有可能影响模型稳定性。

- 交易成本与流动性风险:增加的信息提纯及换手可能带来额外交易成本,影响实盘收益。

- 策略适用性风险:该技术是否适用于其他市场(场外股票、小市值股票等)仍需进一步验证。

报告在实证期提出了换手率数据及最大回撤,有助于投资者理解风险情况,但未明确提出缓解策略。

---

6. 批判性视角与细微差别

- 报告整体结构清晰,具备严谨的数据支撑和理论解释,但以下细节需关注:

- 表格结果看到方案三(三级行业中性)对RankIC指标影响为负,但ICIR改善,因此不同稳定性指标表现存在细微差异,投资者需结合多指标评判。

- 市值阶数运用至三次方是否是最优阶数未做说明,模型复杂度提升的边际效益未知。

- 技术因子应用效果提高较小,甚至部分指标略有下降,显示该法对技术因子适用性有限。

- 数据区间主要截止于2021年7月,后期市场环境变化可能导致效果不同,模型的鲁棒性需持续检验。

- 报告全由券商研究团队撰写,可能存在宣传自家研究成果的倾向,客观审视需结合第三方验证。

---

7. 结论性综合

本报告提出并实证验证了“完全市值行业中性法”这一创新的信息提纯方法,通过加入非线性市值项、市值与行业交叉变量、细分三级行业哑变量,极大地剥除了选股因子中的市值与行业风格影响。该方法显著提升了因子的预测稳定性(ICIR提升超37%),并将多空年化收益提升近28%,受益于更优质的Alpha信号生成,进而推动量化选股策略表现的全面提升:年化超额收益增长3.19个百分点,信息比率提高26%,最大回撤明显缩小,兼顾了收益与风险指标的卓越提升。

此方法适用性强,适用于基本面因子、另类数据及技术指标,是量化投资中信息提纯及信号生成的准标准路径,获得实证支持。图表清晰展现了方法升级带来的显著收益及风险改进,指明了量化策略优化的一个重要方向。报告具备较强的理论与实证价值,为量化投资者提供了有效的模型构建和信号处理指导。

不过,需注意改进方法复杂度较高,部分细节指标提升有限,且模型鲁棒性需持续关注市场环境变化的影响。总体上,报告主张与实证紧密结合,方法与结果均具有较强的说服力,是行业内因子研究与策略优化的有益补充。

---

图片引用示例

- 图1 连续特征离散化示意图

- 图2 ROE指标中性前后多空累计收益净值对比

- 图3 ETOP指标中性前后多空累计收益净值对比

- 图4 完全市值行业中性法改进前后多空累计收益净值对比

- 图5 ROE改进前后多空累计收益净值对比

- 图6 应收账款坏账率改进前后多空累计收益净值对比

- 图7 反转因子改进前后多空累计收益净值对比

- 图8 中证500指增净值曲线对比

---

综上,报告基于丰富的数据和理路,全面阐述了完全市值行业中性法的理论基础、方法体系、实证表现及应用价值,为量化选股因子信息提纯提供了有效途径,成果具备较强实用与推广价值。[page::0, page::2, page::3, page::4, page::5, page::6, page::7, page::8, page::9, page::10, page::11, page::12]