业绩趋势因子:捕捉业绩加速增长的超额收益多因子系列报告之二十一

创建于 更新于

摘要

本报告构建并因子化业绩趋势模型,基于业绩速度和加速度双维度,筛选出业绩加速增长的上市公司,捕捉业绩成长动量带来的超额收益。EBPT因子在剔除传统成长因子后仍显著有效,历史年化超额收益达12.3%,信息比率高达1.77,月度胜率68%,在全市场及主要宽基指数中均表现稳健。因子对中小盘股票预测能力最佳,且行业、市值中性化处理后稳定性进一步提升。报告强调业绩预告数据的应用有效降低公告滞后性,提升因子覆盖度及预测准确率。风险提示包括业绩变脸和市场风格变化带来的因子失效风险。[page::0][page::4][page::5][page::6][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18][page::19][page::20]

速读内容

业绩趋势模型构建及分组方法 [page::4]

- 业绩趋势模型基于业绩增速与加速度双指标,将股票划分为9组,组合9组为业绩加速增长最优组。

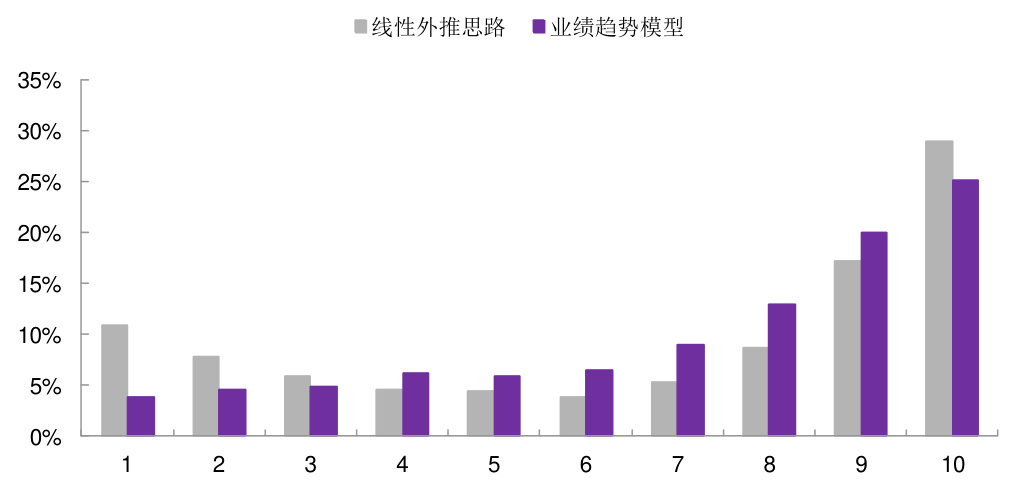

- 模型筛选的1/9股票,下期业绩增速位于市场前30%的概率为58.2%,显著高于传统线性外推方法。

- 业绩变脸概率降低,传统模型24.6%股票下期表现落后,业绩趋势模型仅13.4%。

业绩趋势选股策略历史表现 [page::6]

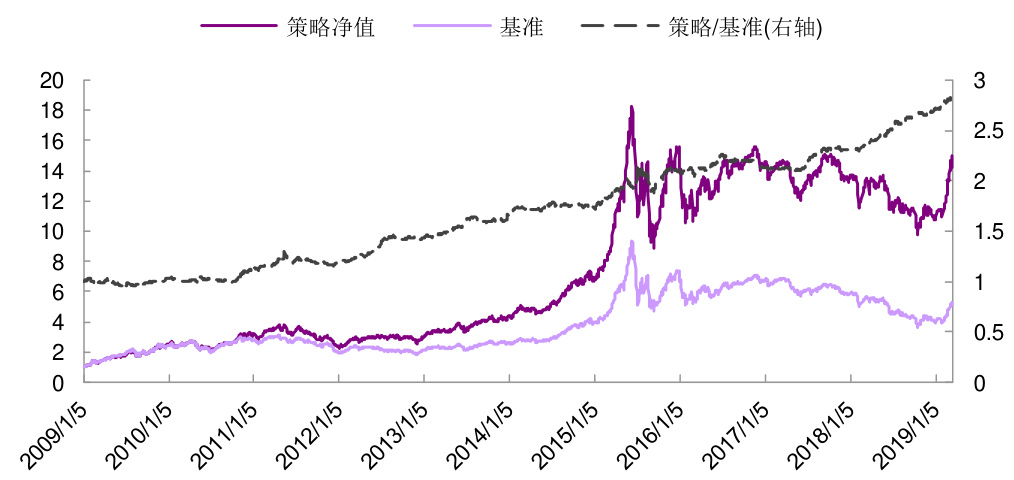

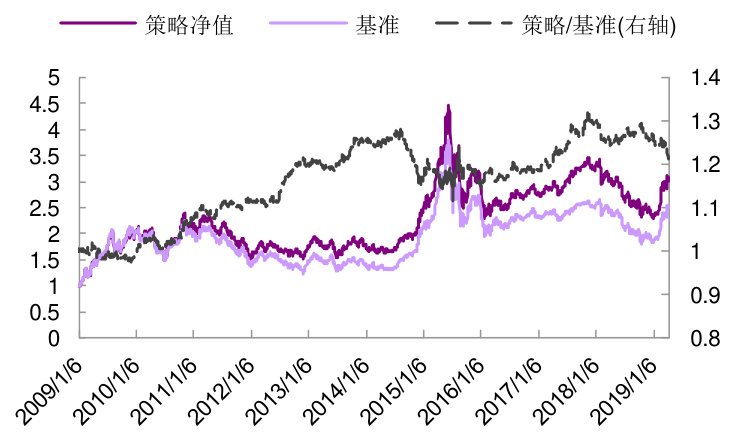

- 策略年化收益31.6%,年化超额收益12.3%,信息比率1.77,月度胜率68%。

- 2019年策略收益达39.4%,超额基准7.3%。

因子化方法与业绩数据处理 [page::6][page::7]

- 因子化采用分层打分法结合业绩增速与加速度指标,分组评分从1到4。

- 优先采用定期报告数据,其次为业绩快报,最后为业绩预告,兼顾准确性与及时性。

- 缺失数据填充采用业绩增速缺失填0,业绩加速度采用前值,提升因子覆盖度和稳定性。

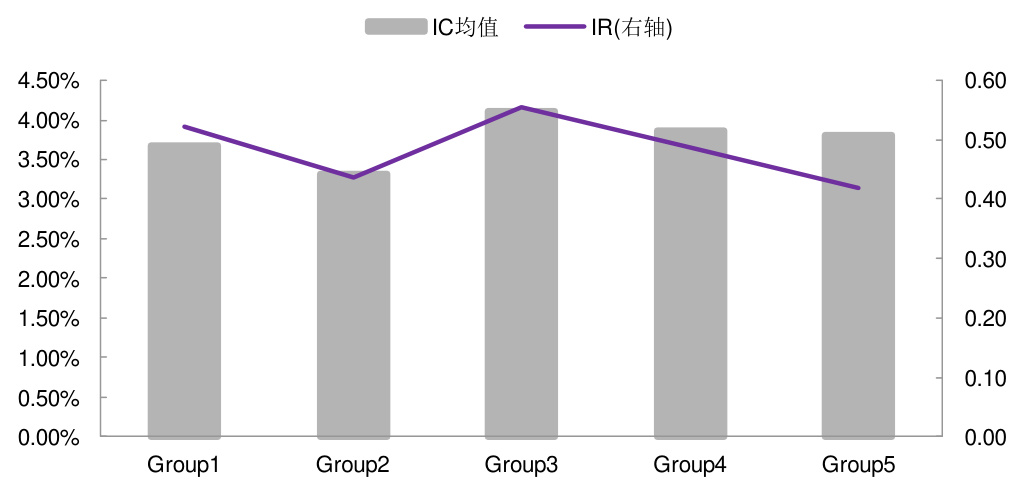

业绩趋势因子预测能力统计与表现 [page::9][page::10][page::11]

- EBPT因子行业、市值中性化后IC均值3.88%,IR达0.81,IC>0比例81.3%。

- IC表现最优的行业包括钢铁、建材、基础化工,成长性行业电子元器件、医药IR较高。

- 因子分组长期年化收益25.4%,夏普比率0.84,多头对冲组合夏普2.52,最大回撤5.8%。

流通市值与宽基指数因子表现 [page::12][page::13][page::14][page::15]

- EBPT因子表现呈“反微笑”市值分布,中市值组IR最优(0.55)。

- 宽基指数如沪深300、中证500中多头组合收益波动较大,年化超额2.2%-3.0%,信息比率0.44-0.69。

业绩趋势因子与其他成长因子比较及相关性分析 [page::17][page::18]

- EBPT因子IC均值优于传统成长因子(例如NPQYOY、OPSD、LPNP),IR最高达0.81。

- 与NPQYOY等成长因子相关性较高(0.76),与质量(EBQC)、ROE、一致预期因子相关系数约0.45,体现成长动量特征。

剥离传统成长因子后EBPT因子稳定性及效能 [page::18][page::19][page::20]

- 剥离NP

- 多空组合年化收益率13.8%,夏普比率3.00,最大回撤6.3%,证明因子提供独立增量信息。

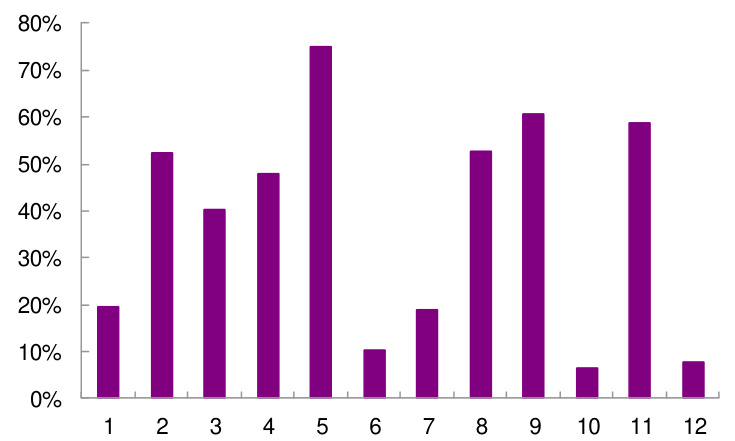

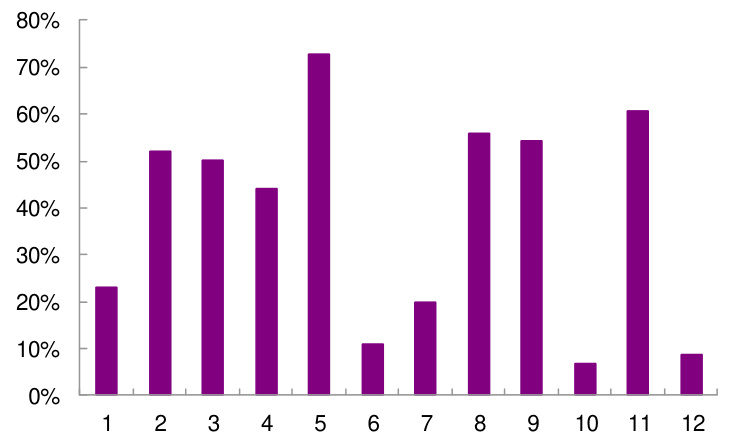

业绩数据披露对换手率的影响 [page::16]

- 披露量较多的月份(1-4月、7-8月、10月)次月换手率平均达55%,其余月份仅13%。

风险提示 [page::20]

- 因子存在业绩变脸风险及市场投资者结构及风格变化可能导致模型失效风险。

深度阅读

业绩趋势因子:捕捉业绩加速增长的超额收益多因子系列报告详尽分析

---

1. 元数据与概览

- 报告标题:《业绩趋势因子:捕捉业绩加速增长的超额收益多因子系列报告之二十一》

- 作者与发布机构:光大证券研究所,主要分析师刘均伟、周萧潇撰写

- 发布日期:截至 2019 年 4 月的系列研究研究,具体分析时间覆盖至 2019年3月末

- 研究主题:构造并验证基于业绩增长速度及加速度(业绩趋势)的多因子模型及因子(EBPT因子,业绩趋势因子),提升多因子选股体系中对业绩动量的捕捉能力。

- 核心论点:通过因子化传统业绩趋势模型(基于业绩增速和加速度双指标),形成EBPT因子,用于多因子选股,提升预测未来业绩成长股的能力,从而获取超额收益。报告不仅展示了该因子的结构与构建逻辑,还完成了全市场及主要宽基指数分层、中性化等多维度测试与对比验证。EBPT因子的预测能力优于传统成长类因子,且剥离其他成长因子后依旧保有增量信息。

- 风险提示:存在业绩“变脸”风险以及投资者结构调整或风格转变导致模型失效的可能。

本报告旨在为投资者提供一个稳定、高效的业绩动量捕捉因子,辅助构建多因子投资体系,以期实现超额收益并降低选股风险。[page::0,4,5]

---

2. 逐节深度解读

2.1 业绩趋势模型构建:速度与加速度双重刻画

- 模型基础指标:

- 业绩增速:以TTM(过去12个月)归母净利润环比增速衡量,关注当前业绩成长速度。

- 业绩加速度:通过对连续N个季度单季度归母净利润进行二次回归,取二次项系数α作为加速度代理变量,衡量业绩增长的加速趋势,α值越高表示业绩增长加速越强。

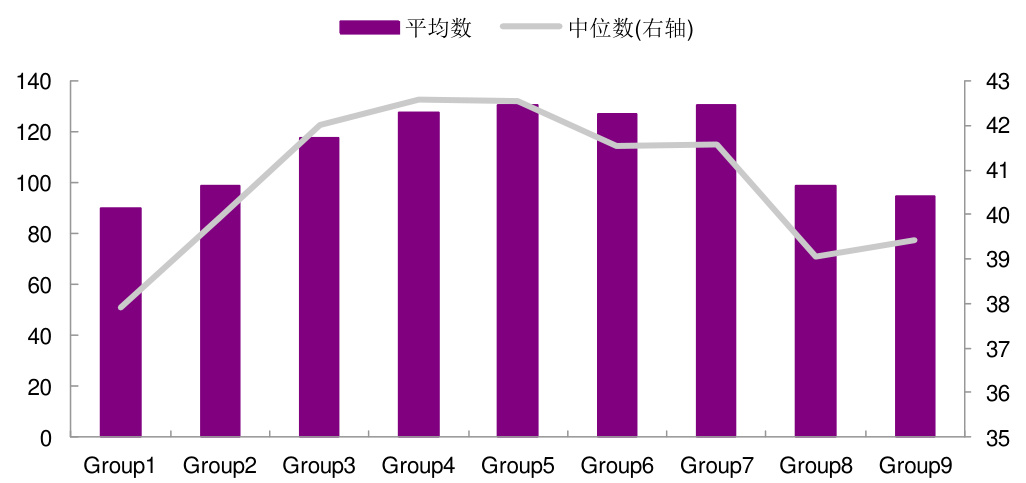

- 分组逻辑:先根据业绩增速分为三组(低、中、高),再按加速度指标在每组内再分三组,共9组,分组编号为1-9。第1组代表速度和加速度都低,业绩前景平淡;第9组代表速度和加速度均高,具有显著业绩加速成长趋势,代表优质潜力股。

- 动量效应验证:统计分析显示,业绩趋势模型筛选出的1/9股票下期业绩增速位于市场前30%的概率为58.2%,明显高于单纯用业绩增速筛选的54.9%,且大幅低于线性外推选股方法(变脸风险高,后30%的概率高达24.6%对比模型的13.4%),表明该模型有效过滤业绩变脸公司,捕捉了业绩成长的持续动量效应。

- 数据滞后修正:采用业绩预告数据替代部分公告财报,缩短信息披露滞后,策略换仓时间提前,提升策略响应效率。

- 历史表现:从2009年起,业绩趋势模型实现年均超额收益12.3%,信息比率1.77,月度胜率68%,表明策略表现稳健且持续。[page::0,4,5,6]

---

2.2 因子化方法:分层打分

- 传统模型为分层分组筛选,本报告将其因子化并纳入多因子体系,采用两步分层打分:

1. 业绩增速指标全市场分三组,得分1-3。

2. 每组内按业绩加速度指标再次打分(排序法归一化或标准分法Z-score),最终得分为两部分和。

- 两种加速度打分方法分别计算EBPT因子,排序法因子分布在1-4之间均匀,标准分法因子受具体Z-score范围影响。

- 后续验证发现,标准分法因子表现更优,尤其是对缺失数据的处理效果较佳,因子预测稳定性(IR 0.81)明显优于排序法。[page::6,7,8]

---

2.3 综合业绩数据的准确性与及时性

- 上市公司业绩信息含三类:

- 定期报告(经审计,准确度高,披露周期长)

- 业绩快报(未经审计,较快披露)

- 业绩预告(未经审计,披露更快但覆盖度有限)

- 数据应用原则:优先选用准确度高的定期报告,其次快报,再次预告,但为减少行政公告滞后,适时替换为业绩预告数据,提升因子时效性。

- 不同业绩报告披露截止时间经过确认(详见表3),因子依据不同报告的最新可用数据构建,季度性滚动。

- 这种综合利用信息来源的策略保证了数据的覆盖和准确性之间的合理平衡,提升模型整体运行效果。[page::7,8]

---

2.4 缺失数据填充与因子覆盖度提升

- 季节性因素导致1、2、3、7月因子覆盖率下降。

- 对缺失值采用填充策略:

- 增速填充0,增长加速度沿用前值,考虑市场机制要求业绩波动需披露预告,未披露多为无大幅变动,填零更符合实际。

- 该填充方式使EBPT因子预测稳定性最佳,IC均值3.88%,IR可达0.81。

- 因子值分布接近正态,便于后续统计分析和回归检验。[page::8,9]

---

2.5 业绩趋势因子(EBPT)预测能力全面评估

- IC指标表现:

- 全市场IC均值3.44%,标准差6.02%,IR 0.57,正相关比例74.8%。

- 各宽基指数均表现良好,中证1000 IR值最高(0.77)表现稳定,沪深300、中证500稍逊。

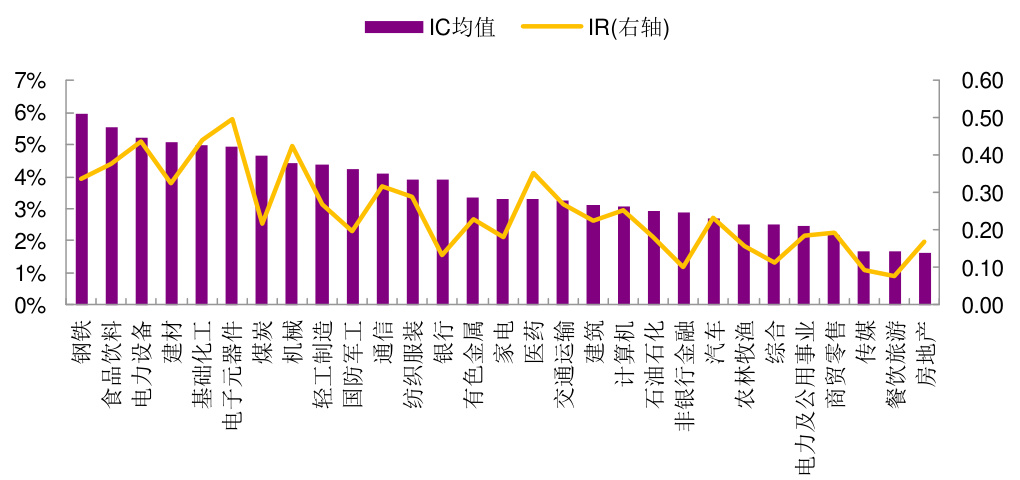

- 行业表现:

- 周期性行业(钢铁、电力设备、建材)IC和IR较高,反映周期弹性强的公司业绩趋势可捕捉。

- 成长性行业(电子元器件、医药)稳定性高。

- 传媒、餐饮旅游、房地产等行业因子有效性较低。

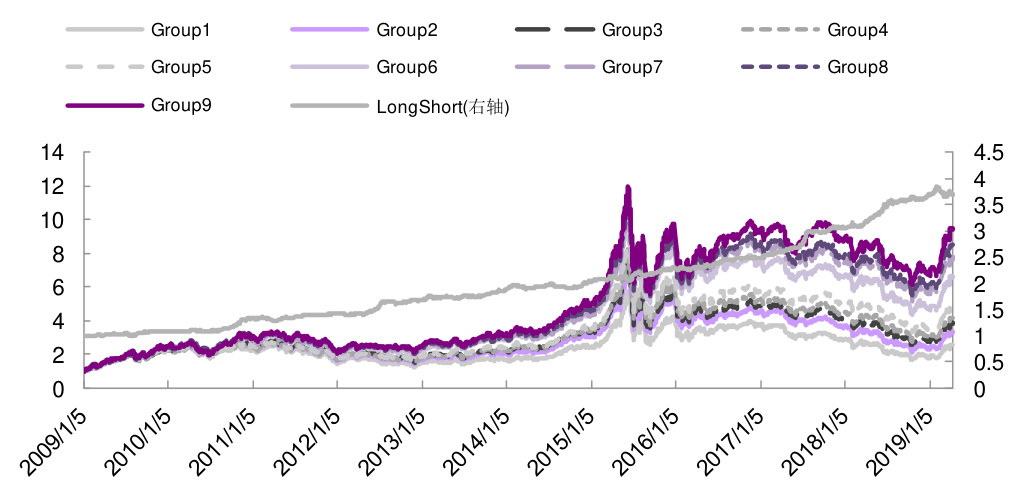

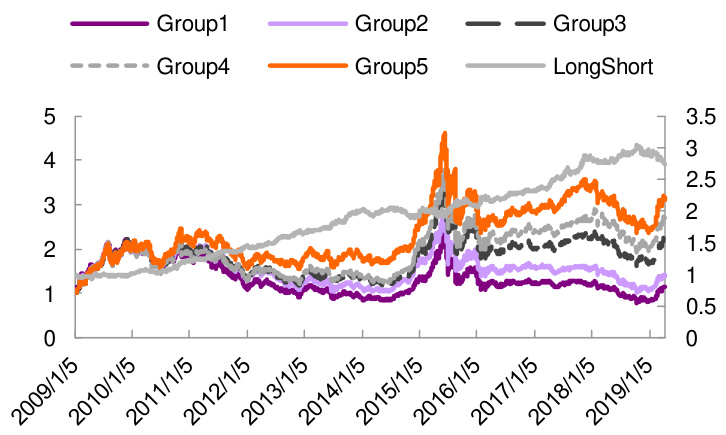

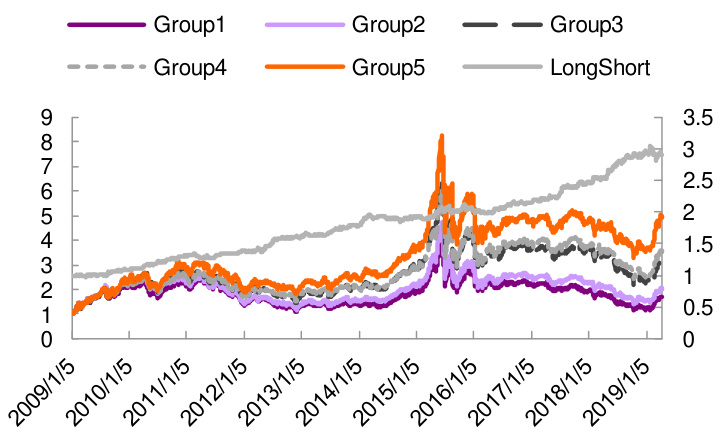

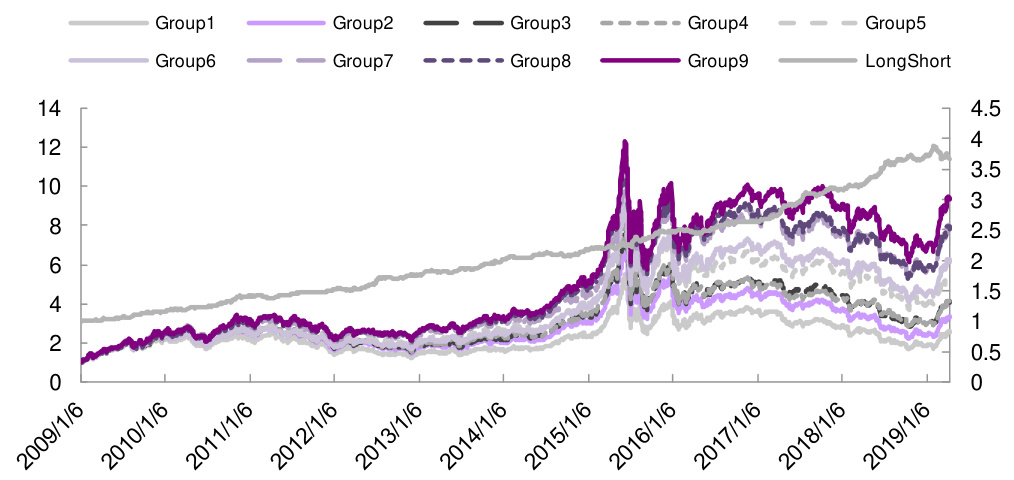

- 分组回测:

- 等权9组分层收益单调递增,第9组年化收益达到25.4%,多空组合收益13.8%,夏普2.52,最大回撤-5.8%,月度胜率达到71.8%,显示良好稳定的选股单调性。

- 市值分布特点:

- EBPT分组呈“反微笑”市值分布,因子极值对应业绩波动大且通常规模较小的股票,而中间组市值较高。

- 中市值股票组预测能力最强(IR 0.55),大市值股预测能力亦较显著(IR 0.42)。

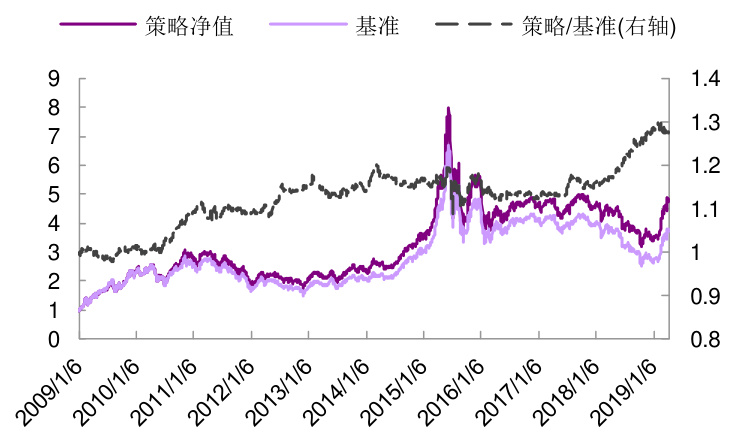

- 行业、市值中性化:

- 通过回归中性化处理后,EBPT因子有效性明显提升,全市场IR由0.57升至0.81,沪深300、中证500等指数也有改善,表明因子预测能力部分独立于行业和市值效应。

- 宽基指数多头组合表现:

- 沪深300、中证500内多头组合超额收益稳定但波动较大,年化超额收益分别为2.2%、3.0%,信息比率偏低。

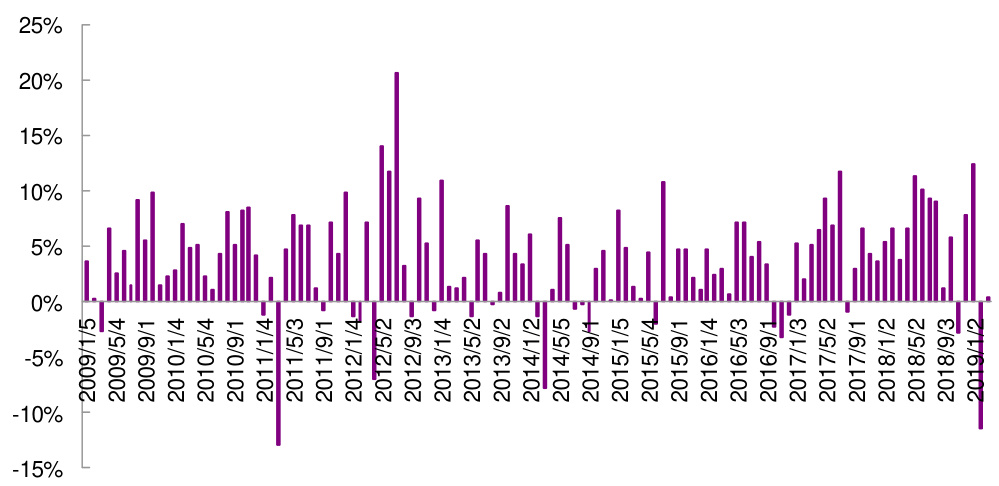

- 换手率存在明显季节性,业绩披露月后的次月换手率大幅跳升,达约55%,影响多头组合流动性与稳定表现。

综上,EBPT因子在多市场、多行业、多市值层次表现出稳定且优异的收益预测能力,并具有较强的选股单调性和因子稳定性。[page::10-16]

---

2.6 因子相关性分析及剥离成长因子影响

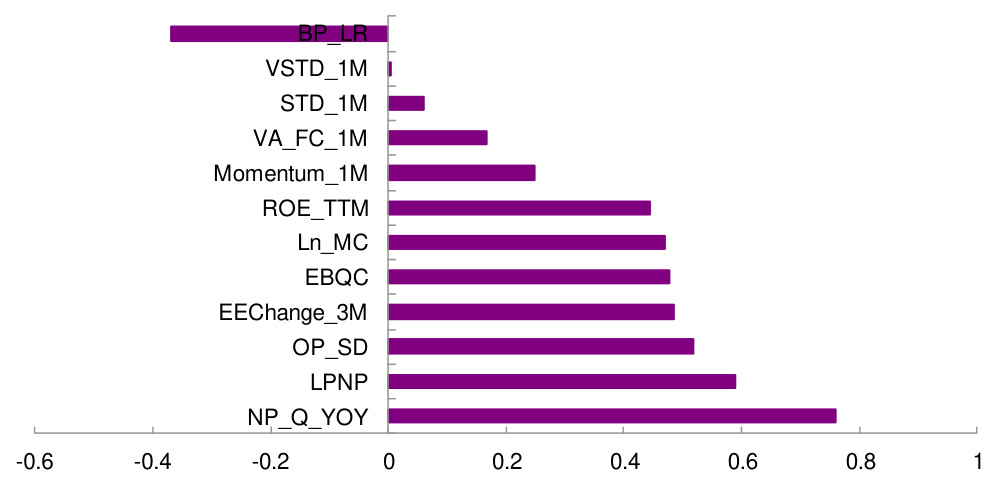

- 与其他成长因子对比:

- EBPT因子IC均值(3.88%)和IR(0.81)优于主要成长因子(如NPQYoY、OPSD和LPNP),且正相关比例最高。

- 与其他类型因子相关性:

- EBPT与传统成长类因子相关性较高(与NPQYoY0.76),反映其本质为成长动量因子。

- 与盈利能力因子、质量因子、一致预期因子呈中度正相关(相关系数约0.45)。

- 与估值因子BP呈负相关(约-0.36),符合高成长低估值投资逻辑。

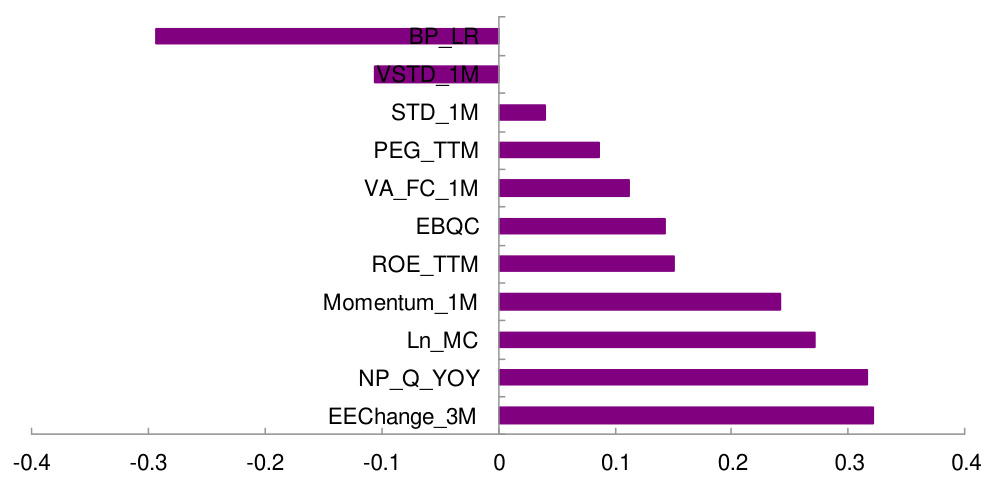

- 剥离传统成长因子后:

- 用横截面回归剥离NPQYoY等因子影响后EBPT因子IC均值降至2.40%,IR降至0.65,但依然保持正向预测能力和良好选股效果。

- 剥离后相关性明显减低(与NPQYoY相关从0.76降至0.31),证明EBPT因子包含独立且增量的成长动量信息,且依然维持较强的选股单调性和收益表现(多空组合夏普3.0),具备良好市场应用价值。

总结来看,EBPT因子不仅在传统成长因子体系中具有领先预测表现,还能提供独特增量信息,适合纳入综合多因子模型。[page::16-20]

---

2.7 风险提示

报告明确指出,基于历史数据构建的模型可能因宏观经济、市场结构、投资者行为等变化而失效。具体风险包括:

- 业绩变脸风险——业绩动量因子可能无法应对突发业绩大幅波动,损害组合表现。

2. 市场风格变迁风险——投资风格变化可能导致因子效应减弱甚至失效。

投资者应注意动态跟踪因子表现,并结合其他投资体系及风险防控措施。[page::0,20]

---

3. 图表深度解读

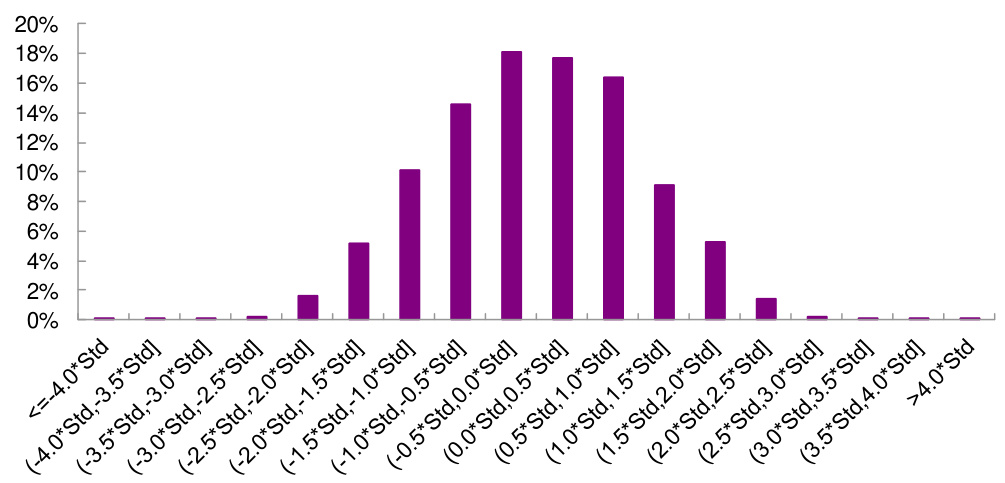

图1:业绩高增长公司下期业绩增速分布

- 图示两个策略(传统线性外推与业绩趋势模型)所挑选的高增长公司下期业绩增速在整体市场中分布情况。

- 业绩趋势模型显著减少业绩变脸公司比例(13.4%后30%以下),同时提升了进入前30%业绩增长概率(58.2%),显示模型筛选的公司业绩持续性更强。

- 说明模型在捕捉业绩成长的动量效应同时,有效呵护组合免受业绩突变负面影响。[page::5]

---

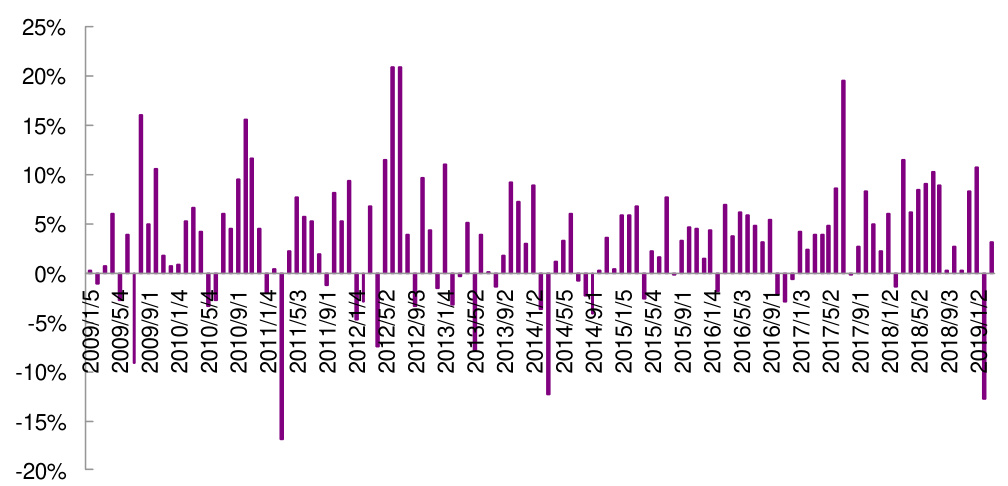

图2:业绩趋势选股策略历史收益净值走势

- 图中紫色曲线为策略累积净值,浅紫色为市场基准,黑色虚线为策略净值与基准的相对比率。

- 策略自2009年以来整体收益远超基准,尤其2014-2016年间表现抢眼,2019年初强劲反弹。

- 表2数据显示历年超额收益均为正值(除了少数年份),最高年化超额接近25%。

- 策略波动率适中,信息比率具备吸引力,月度胜率接近70%,表现出较高收益稳定性和抗风险能力。[page::6]

---

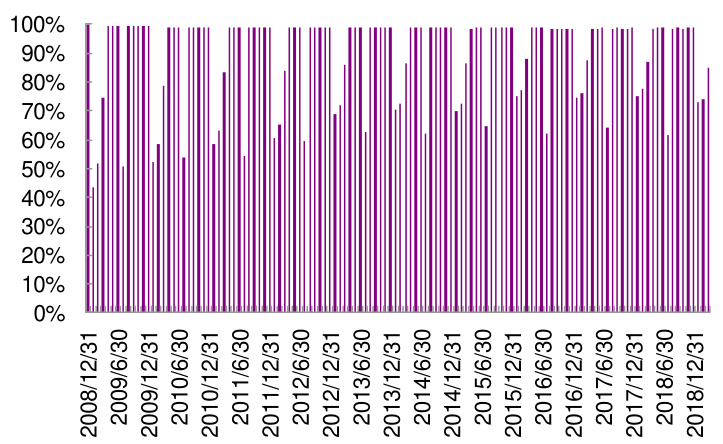

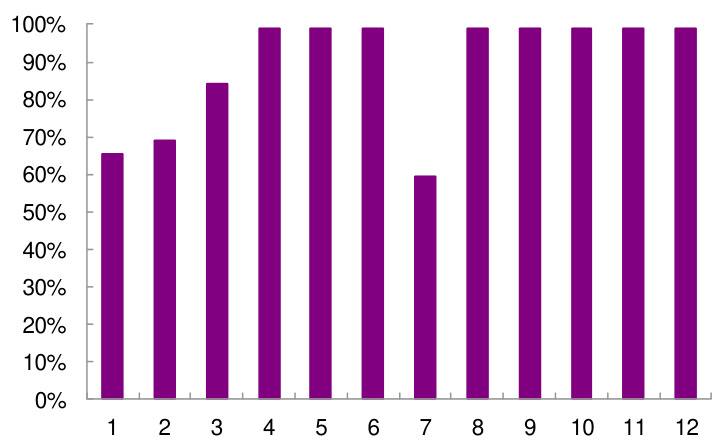

图3&4:业绩趋势因子各期覆盖率及月平均覆盖率(未填充)

- 图3显示因子在各月份的覆盖率随时间波动明显,尤其1、2、3、7月覆盖率较低,源于该时点业绩披露的滞后。

- 图4显示全年平均覆盖率,4月至6月和8月至12月因子覆盖率接近或达到100%,体现了数据披露规律。

- 覆盖率缺失为因子正式应用的现实限制,需要合理处理缺失值以保证因子稳定性与有效性。

[page::8]

---

图5:业绩趋势因子值分布情况

- 因子值近似正态分布,符合模型理论假设,有利于后续统计分析和实证研究。

[page::9]

---

图6: EBPT因子IC序列

- 表现出长期持续正向的IC值,反映因子与未来收益的有效相关性,尽管存在波动,但整体分布在正区间。

- 部分时间点IC异常值可能对应经济周期或市场大事件,提示未来可以结合宏观因素优化模型。

[page::10]

---

图7:EBPT 因子分行业IC表现统计

- 钢铁、食品饮料、电力设备等行业IC均值较高,相应IR稳定性较好,说明因子适用于周期性及部分成长性行业。

- 传媒、房地产等行业表现较弱,可能与这些行业业绩波动较大或受政策影响较大有关。

[page::11]

---

图8和表7:EBPT因子分组收益表现

- 随着因子组编号增加,收益率明显提升,显示强单调性。

- 多空组合收益率13.8%,波动率5.5%,夏普2.52,月度胜率71.8%。

- 展现出稳健的收益和风险控制能力。

[page::12]

---

图9:EBPT因子分组流通市值分布

- “反微笑”形态,因子值极端的多为小市值公司,这些公司业绩波动大。

- 中间组市值较高,稳定性较好。

[page::12]

---

图10和表8:不同市值分组EBPT因子IC及IR表现

- 中市值组(Group3)IC和IR最高,因子在规模适中股票中预测性能更佳。

- 大市值组IR下降但仍有效。

[page::13]

---

图11和表9:行业、市值中性化后EBPT因子IC表现

- 中性化处理后IC波动性降低,IR显著提高,全市场IR提升至0.81,显示剥除行业和市值影响后的更强预测能力。

[page::14]

---

图12-15 与 表10-12:宽基指数内因子分组与多头组合收益

- 沪深300、中证500指数内多头组合能稳定跑赢基准,但超额收益率及信息比率相对较低,且波动较大。

- 换手率季节性明显,业绩披露月后的次月换手率骤升至50%以上。

- 多头组合换手率高对持仓成本和流动性提出挑战。

[page::14-16]

---

表13和图18:EBPT与其他成长因子和大类因子相关性对比

- EBPT因子IC均值最高,IR亦居首,表现最佳。

- 与NP

[page::17,18]

---

表14-15 与 图19-21:剥离传统成长因子后EBPT表现及相关性

- 剥离NP

[page::18-20]

---

4. 估值与投资建议

本报告未涉及传统的公司估值方法论构建,侧重于因子研究及策略表现,而非单一公司估价分析。其核心贡献是建立“业绩趋势因子”以提升整体多因子投资体系的选股效果,并未直接推荐个股或行业。

投资者可将EBPT因子结合其他成长、质量、估值等因子调整投资组合,借助其稳定的业绩动量捕捉能力,实现预期超额收益,需注意因子季节性换手及市场环境变化的风险。

---

5. 风险因素评估

- 业绩“变脸”风险:因子捕捉的基本假设是业绩成长动量延续,突发行业震荡、公司业绩剧烈波动可能导致因子失效。

- 投资者结构与市场风格变化风险:不同市场阶段投资者偏好变化或市场风格切换可能削弱因子表现,特别是在行情剧烈反转或风格转向期间。

- 报告虽未给出具体缓解方案,但强调整体多因子搭配及动态因子管理可减缓风险影响,投资时应严格风险控制和动态调整。

---

6. 审慎视角与细微差别

- 报告依赖历史数据回测和统计分析,固有客观局限,真实未来表现可能偏离。

- 尽管报告多角度验证因子有效性,仍受限于中国市场特定信息披露制度,业绩预告数据覆盖度与准确性不足可能影响因子实效。

- 换手率较高与披露季节性带来一定支出与流动性压力,应警惕策略实际执行成本。

- 因子与传统成长因子相关较大,尽管后期剥离表明有增量信息,投资者应关注因子与现有模型间的冗余度。

- 报告强调信息比率及胜率,关注度极高,但个别年份收益大幅波动,投资者应评估策略稳定性与承受波动能力。

---

7. 结论性综合

本报告系统梳理并创新性因子化了基于业绩增速与增长加速度的业绩趋势模型,构造了业绩趋势因子EBPT。EBPT因子因融合了业绩速度与加速度双重维度,能够有效捕捉业绩成长的动量效应,降低业绩“变脸”带来的组合风险。

通过全市场及沪深300、中证500、中证1000等指数多维度测试,EBPT因子展示出稳定且优异的收益预测能力。标准分法构建且对缺失值合理填充的因子,具有IC均值接近4%、信息比率0.81,表现优于传统成长因子。行业、市值中性化处理进一步提升了因子的纯净度和稳定性。即使在剥离传统成长因子影响后,EBPT因子依然显著具有增量选股信息,彰显其独特价值。

在投资组合回测中,EBPT因子呈现明显的单调收益特征,多空对冲组合夏普比率高达2.5(中性化前)到3.0(剥离成长因子后),年化超额收益稳定,月度胜率接近70%,可成为多因子投资体系中的重要基础成长因子。

同时,EBPT因子面临业绩数据覆盖、披露滞后及市场结构变化风险,需要结合多因子模型及动态风险管理。投资者应权衡高换手率带来的交易成本与因子超额收益的潜在获益。

综上,报告充分论证了EBPT业绩趋势因子作为成长动量补充因子的有效性和实用性,建议投资者结合多因子体系慎重考虑其在选股策略中应用的价值。[page::0-21]

---

结束语

本报告深入剖析业绩趋势因子的设计逻辑、数据处理细节、预测能力和风险因素,提供了循证且实证支持强劲的成长动量选股工具,弥补了传统成长因子在捕捉明确加速成长公司的不足,可为量化投资者和多因子模型构建提供有力补充。

希望本解析帮助投资者更好理解业绩趋势因子在多因子框架中的内涵和价值,推动基于基本面数据的投资研究与实践进一步深化。