主板发行注册制改革,打新策略如何应对?——量化打新系列报告之四

创建于 更新于

摘要

本报告基于证监会发布的主板发行注册制改革征求意见稿,借鉴双创板块市场化发行经验,预测主板新股最高价剔除比例下调将导致新股上市涨幅缩窄,并指出同一机构可申报三个不同报价对打新策略提出精细化要求。报告结合量化定价模型和新股涨幅预测,系统分析改革对打新收益影响,提出策略调整建议,为投资者应对改革提供理论与实操支持。[page::0][page::2][page::3][page::4]

速读内容

市场化询价改革提升发行定价合理性,主板新股涨幅预期缩窄 [page::2][page::3]

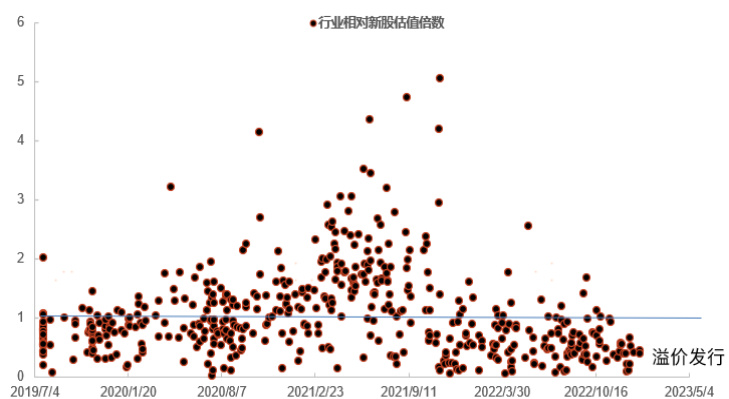

- 科创板采用市场化发行机制,行业相对估值倍数多集中于1左右,发行价格较合理。

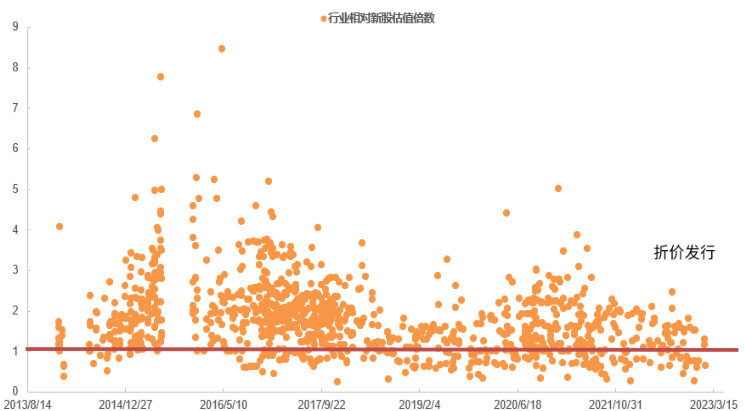

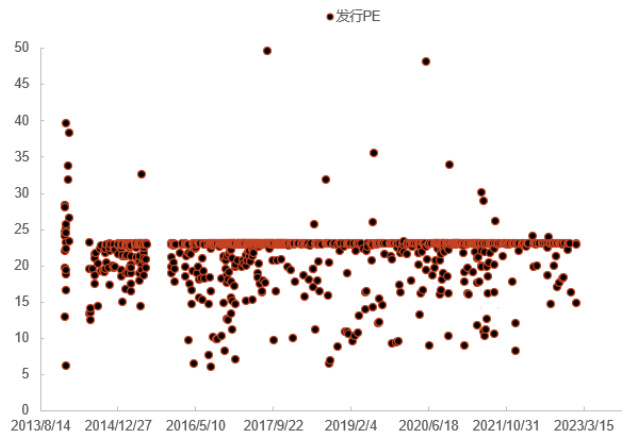

- 主板新股存在23倍PE隐性发行上限,估值普遍相对行业折价,上市后首日涨幅显著偏高。

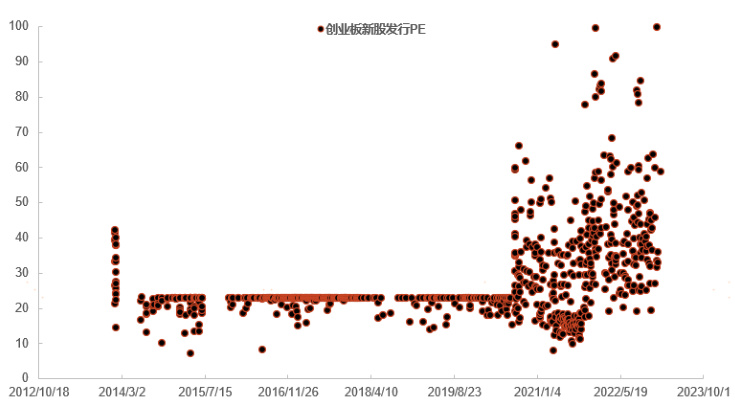

- 创业板经历从主板模式向市场化模式转变,发行估值明显突破传统限制,为主板改革提供参考。

- 创业板市场化改革后,发行价更接近行业合理估值,上市后涨幅幅度有所压缩。

最高价剔除比例下调,主板新股上市涨幅整体呈缩窄趋势 [page::3]

- 2021年创业板与科创板同时将最高价剔除比例由10%降至3%,有效报价中保留更多高价,推动发行估值提升。

- 剔除比例下调显著压缩新股上市后的首日涨幅空间,涨幅水平未回到过去高水平。

同一机构可申报3个不同价格,提高打新报价灵活性 [page::4]

- 机构内不同基金经理风险偏好差异显著,允许多报价机制可支持差异化策略。

- 报价模型基于新股上市涨幅预测,结合安全边际收益目标,实现对激进与保守报价的量化求解。

- 不同安全边际报价示例展现报价选择与风险收益权衡,指导机构定制化打新策略。

风险提示:制度尚为征求意见稿,具体规则尚待监管机构最终公布 [page::5]

- 未来政策内容和实施细节可能调整,投资者应关注后续监管动态,谨慎配置打新策略。

深度阅读

光大证券研究所《主板发行注册制改革,打新策略如何应对?——量化打新系列报告之四》详尽分析报告

---

一、元数据与报告概览

报告标题: 《主板发行注册制改革,打新策略如何应对?——量化打新系列报告之四》

发布时间: 2023年2月2日

作者: 祁嫣然、宋朝攀

发布机构: 光大证券研究所

研究主题: 监管新规对主板股票发行注册制改革的影响及其对打新策略的映射和调整建议。

核心论点总结:

本报告围绕证监会2023年2月1日发布的《全面实行股票发行注册制主要制度规则》(征求意见稿,以下简称“新规”),系统分析了主板发行注册制改革可能带来的制度变革、价格机制变化及打新策略调整建议。报告指出,新规若顺利落地,主板发行机制将与双创板块(创业板、科创板)的注册制机制趋同,影响包括发行估值的更趋市场化、询价机制的细化和多样化。报告对现有双创板的市场表现与估值机制进行了回顾和数据支撑,结合已有模型提出了主板注册制实施后打新操作的量化策略建议。评级方面,报告主要聚焦策略指导,无具体投资评级,但提出了基于风险和收益的差异化报价模型,对于机构投资者的报价策略调整提供了明确方法论支持。

[page::0,1,2]

---

二、逐节深度解读

1. 市场化询价机制改革与发行定价趋势变化

关键论点:

- 新规将推动主板新股发行估值机制向市场化转变,类似现行的创业板和科创板改革路径。

- 发行价格会更贴近行业估值水平,发行倍数折价现象将缩小,直接导致新股上市首日涨幅收敛。

- 主板发行存在“23倍PE”隐形上限的历史惯例,新规打破该限制可能会进一步抬升发行估值。

论据分析:

报告详细回顾了三大板块的发行估值情况,通过图表和PE/行业倍数对比分析,体现科创板的相对合理定价(图1),主板普遍折价发行但拥有估值上限(图2、图3),创业板则经历从主板类似模式向市场化定价的过渡(图4)。从历史数据看,科创板发行估值倍数更集中且少有折价,主板发行估值分布较为分散,且存在明显限制,创业板改革后趋势向市场化估值靠拢。

关键数据点:

- 图1显示科创板行业相对估值倍数大多在1或更高,意味着发行估值较行业合理甚至溢价。

- 图2显示主板行业相对估值倍数多低于1,折价发行明显。

- 图3强调主板发行PE上限隐性约束约为23倍,限制了发行估值水平。

- 图4展示创业板自2020年注册制改革后,发行PE突破此前局限,进入市场化区间。

[page::2]

2. 最高价剔除比例调整对主板新股涨幅的可能影响

关键论点:

- 新规新股询价机制中,参考双创板调整,可能下调最高价剔除比例,从当前最高剔除10%调整至3%及以下。

- 剔除比例降低意味着更多高价有效报价留存,提升发行估值,导致上市首日涨幅收窄。

- 历史数据验证了此逻辑:创业板和科创板在2021年调整剔除比例后的新股均价涨幅明显下降。

论据及数据:

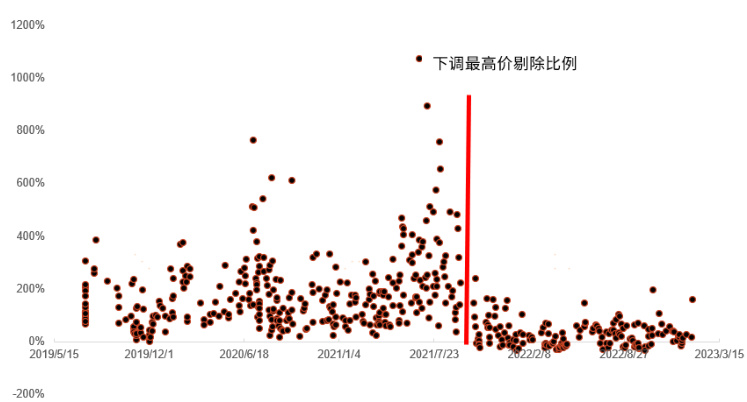

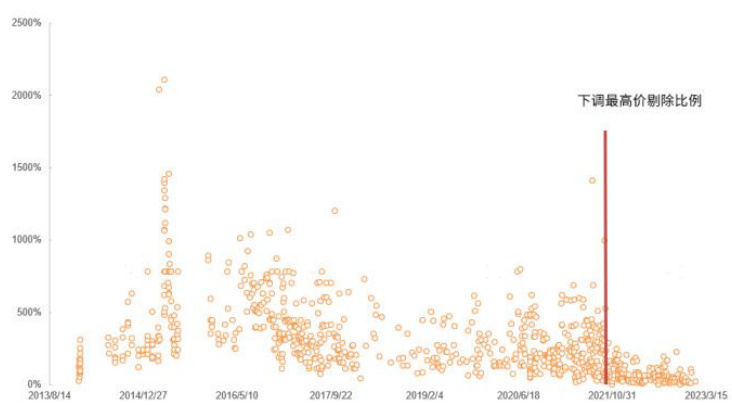

通过表1、表2梳理创业板和科创板历次询价机制修订,佐证了规则演变轨迹。图5和图6图示了剔除比例调整节点前后首日涨幅的明显断崖式下降,反映规则调整对市场表现的直接影响。报告指出此影响在市场情绪良好时亦未回归至调整前高涨幅水平,显示制度性影响明显。

关联理论与逻辑:

剔除最高报价是抑制报价虚高、保护发行人合理定价的一项机制。剔除比例降低让高价保留更充分,估值更接近市场竞价水平,上市后估值修复空间相应缩减。对投资者而言,这降低了“打新”的超额收益潜力。

[page::3]

3. 多价格询价机制及量化报价模型

关键论点:

- 新规支持同一机构对主板新股报价可申报3个不同价格,此举有助于机构内部满足不同基金经理的风险偏好差异。

- 定价模型能够动态求解在设定收益率与风险容忍度基础上的合理报价区间。

- 机构报价策略需结合收益目标与安全边际,灵活调整报价以达到预期收益与入围概率平衡。

论据与模型介绍:

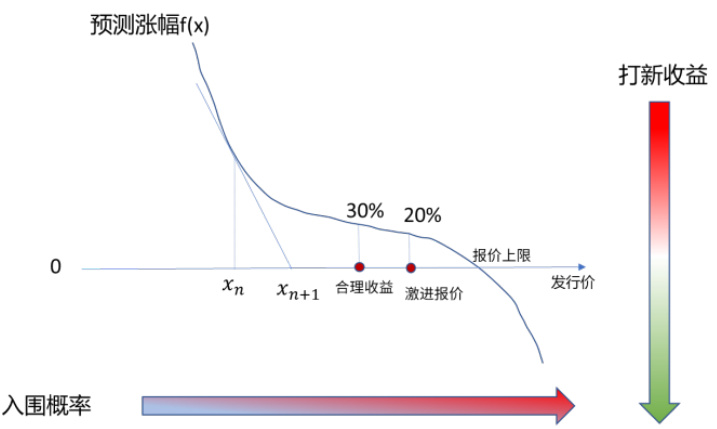

图7示意通过预期涨幅函数和报价约束,定义“合理收益报价”、激进报价和稳健报价等三个层次,显示收益风险权衡。表3基于真实案例,展现了不同行业、不同安全边际下报价的计算,细化至PE倍数、合理涨幅收益区间。模型考虑日期时效性、行业估值习惯,采用PE和PB估值方法结合,提高估值的合理性和适应性。

关键数据点与假设:

- 假设收益率目标分别设定为20%、30%和保守100%回报以对应不同风险等级报价。

- 估值溢价限制基于历史90%分位点,避免报价过高导致破发概率增加。

- EPS、BPS等财务指标为模型估值输入,实时更新以保证预测准确度。

- 强调模型对市场环境变化敏感,实际报价应灵活调整预测。

[page::4]

4. 风险提示

报告明确指出新规内容基于征求意见稿,未来正式规则可能有所调整,实际市场响应与政策落实存在不确定性,投资者应谨慎评估潜在风险。

[page::5]

---

三、图表深度解读

图1、2、3、4(发行估值倍数趋势)

- 图1-科创板估值倍数分布(2019-2023年)

显示科创板发行估值多集中在行业平均估值以上,表明其发行较为市场化,折价情况较少。且较少出现估值偏离,反映询价机制有效约束了过高或过低报价范围。

- 图2-主板估值倍数分布(2013-2023年)

主板新股普遍相对于行业存在明显折价,尤其近几年数据点多集中在倍数<1区域,说明主板发行估值保守,折价政策导致上市首日存在较大补涨空间。

- 图3-主板发行PE隐形上限现象(2013-2023年)

数据点明显聚集在23倍PE附近,说明主板存在非正式估值限制,阻碍了估值更高发行,这种限制可能减弱新股价值发现功能。

- 图4-创业板发行估值转型(2012-2023年)

显示创业板在2020年后估值倍数大幅提升乃至超越主板上限,反映注册制改革极大释放了市场化定价空间,新规主板有望复制类似转型。

---

图5、图6(剔除比例调整与首日涨幅)

- 图5-科创板:2021年7月底剔除比例调整节点后,首日涨幅从之前约1-10倍的高波动阶段骤减至1倍以下稳态,标明制度调整大幅压缩新股上市短期超额收益。

- 图6-创业板:2021年10月底调整后走势类似,首日涨幅出现显著下降,且后期无反弹,显示剔除比例调整是根本性的制度变量。

---

图7(报价模型示意)

- 描述了报价上限和合理收益报价的数学关系,展示预测涨幅f(x),入围概率与报价的权衡路径。模型帮助投资者在多报价申报下,平衡收益和被剔除风险,实现分层报价策略。

---

表1、表2(询价机制修订过程)

- 梳理了创业板和科创板从2019年至2021年的询价机制具体规则调整,时间和内容节点清晰,辅助理解剔除比例变化的政策背景和市场反响。

---

表3(安全边际与报价样例)

- 结合具体公司“亚通精工”的数据,展示不同收益预期对应多档报价的计算逻辑。细节包括行业PE、PB指标和市场环境,是量化打新实操的重要参考。

---

四、估值分析

报告没有典型DCF等现金流折现模型估值,但核心估值依据为PE与PB倍数法:

- 估值方法: 依行业估值水平和公司财务指标选用PE法(适用于利润稳定且估值较合理公司)或PB法(针对亏损或特殊情况)。

- 关键输入: 公司最新财报EPS、净资产BPS,行业PE和PB估值基准,市场环境参数。

- 重要假设: 行业估值稳定,历史市场表现能代表未来趋势,模型依赖对发行价与上市首日涨幅的预测函数。

- 估值目标与范围: 通过设定不同安全边际的收益率目标,产出多档报价建议,分别对应激进型、中性和保守型投资策略。

该估值框架兼顾市场化和安全边际,是打新定价及策略决策的核心依据。

---

五、风险因素评估

- 政策不确定性: 由于新规尚处于征求意见稿阶段,最终规则调整可能偏离预期,改革节奏与细节存在变数。

- 市场情绪影响: 投资者风险偏好与资本流动波动影响新股表现,量化模型的收益率目标需随时调整。

- 估值模型局限: 模型依赖历史数据和行业估值假设,短期内特殊事件或数据异常可能导致预测误差。

- 报价策略风险: 多报价模式增加复杂度,若策略制定不当可能出现入围概率下降或溢价过高导致破发风险。

未见报告明确提供风险缓解策略,但通过丰富数据与模型迭代提示投资者对不同策略报价的切换和风险权衡。

[page::5,4]

---

六、批判性视角与细微差别

- 潜在观点偏向市场化:报告强调发行价格市场化带来的估值合理化和涨幅收敛,潜在忽视市场对短期收益下滑的反弹反应风险。

- 模型假设时效性依赖强:报价模型大量依赖历史数据和行业估值的持续稳定,若政策节奏或宏观经济剧变,则模型有效性需重新审视。

- 对多报价策略复杂性挑战估计不足:报告未充分探讨多报价机制实施中的操作复杂度、信息协调成本及机构内部风险控制难题。

- 估值上限突破的潜在风险:虽然估值上限放宽带来更市场化价格,但对投资者短期利润空间减少存在隐性冲击,缺乏对此的深度风险剖析。

总体,报告立足于量化与政策演绎,既有战略前瞻性,也应警惕制度变革后的市场不确定性。

---

七、结论性综合

光大证券研究所发出的这份报告详尽解读了即将执行的主板发行注册制改革及其对打新市场的深远影响。首先,报告通过比较科创板、创业板和主板发行估值的历史数据,明确指出主板新股正面临估值市场化的关键转折,尤其是突破23倍PE的传统“隐形上限”,意味着主板新股定价更合理但上市首日涨幅将趋于缩窄。其次,最高价剔除比例的下调(由10%至3%)历史上显著减少了新股上市首日超额收益,主板新规沿用此机制,结合过往双创板经验,预计主板新股也将呈现类似涨幅收敛趋势。再次,同一机构可多报价的机制赋予机构更大报价策略灵活性,报告结合量化模型细致展示了以不同安全边际为考虑的报价策略构建方法,为机构打新策略提供科学决策支持。最后,报告温馨提示政策规则存在不确定性,投资者需密切关注后续正式规则发布及市场反馈。

全篇报告依托扎实的数据支撑和成熟的定价模型,内容架构严谨,分析条理清晰,尤其通过图表直观展现了市场制度变化与新股发行表现的关联性,为机构投资者量化打新提供了操作性强的策略指引。报告所揭示的新规趋势有助于业界理性预期未来主板打新收益率、调整报价策略,兼顾风险管理和合理收益预期。

---

主要图表示意插入(部分)

- 图1:[科创板行业相对新股发行估值倍数]

- 图2:[主板行业相对新股发行估值倍数]

- 图3:[主板发行存在23倍PE的隐形上限]

- 图4:[创业板发行估值过渡]

- 图5:[最高价剔除比例下调对科创板首日成交均价涨幅影响]

- 图6:[最高价剔除比例下调对创业板首日均价涨幅影响]

- 图7:[多价格报价模型示意]

---

参考文献及来源

- 相关研报

《新股上市如何表现——制度、影响因素与策略意义——量化打新系列报告之二》(2022-07-02)

《新股定价模型——最大化持有收益与合理报价——量化打新系列报告之三》(2022-07-05)

- 数据来源:Wind,光大证券研究所研究整理

- 交易所及证监会官网政策文件

- 报告附注与法律声明详见页面6。

[page::0-6]