量化研究新思维(十四)— — 20 for Twenty:AQR 20 周年经典文献摘要 1

创建于 更新于

摘要

本报告基于AQR成立20周年经典文献的解读,系统总结了有效市场假说争议、巴菲特投资策略、股票及组合配置收益分析、5%目标收益实现路径、价值成长风格择时、对冲基金收益特征及风险套利策略等核心观点。报告揭示了价值-成长收益差的预测机制,分析了对冲基金收益的非同步效应,并强调交易成本对风险套利收益的显著影响,为投资者提供了科学的投资策略参考和风险控制建议 [page::0][page::4][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16]

速读内容

1. 有效市场假说与政府市场监管建议 [page::4][page::5]

- 市场既非完全有效,也非极度低效,投资者应基于有效市场假说参与市场。

- 政府应认识泡沫风险、避免选择补贴、鼓励卖空和流动性提供者,严惩欺诈行为。

2. 巴菲特的Alpha来源解析 [page::6][page::7]

- 巴菲特通过长期坚持价值投资理念,持有低估值、安全优质股票,结合高杠杆和低融资成本实现超额收益。

- 其年化超额收益相较标普500达到7.5%,夏普比率0.79,优于多数共同基金。

- 因子回归显示其投资聚焦于安全(BAB)和质量(QMJ)因子。

3. 股票组合配置表现对比(1926-1993)[page::7][page::8]

| 组合 | 年化收益 | 年化波动 |

|------------|----------|----------|

| 100%股票 | 10.3% | 20.0% |

| 100%债券 | 5.6% | 6.8% |

| 原始60/40组合 | 8.9% | 12.9% |

| 杠杆60/40组合 | 11.1% | 20.0% |

- 100%股票组合虽收益最高但波动也最大。

- 杠杆60/40组合在相同风险水平下收益甚至优于100%股票组合。

- 小市值股票加入60/40组合亦能提升收益且降低波动。

4. 实现5%真实收益的组合建议 [page::9][page::10]

- 传统60/40股债配置达成目标的可能性降低。

- 建议纳入多样收益源、基于风险而非资金配置、结合非传统风险溢价(如价值、合并套利等)和真实Alpha。

- 组合管理需采用风险均衡、分散化、杠杆、卖空和衍生品,结合回撤控制。

5. 价值与成长风格收益差预测模型 [page::12][page::13][page::14]

- 价值成长收益差由估值差(复合估值指标包括E/P、B/P、S/P调整行业影响)和盈利增速差共同决定。

- 结合两者的预测回归模型调整R²可达到约39%。

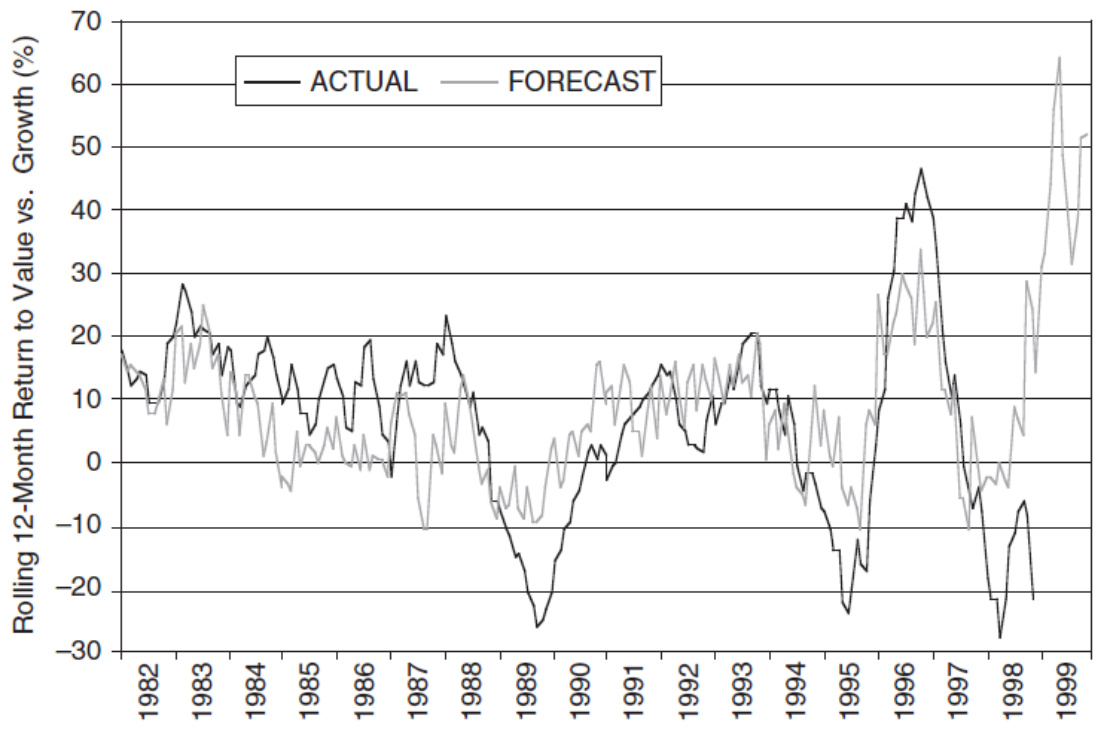

- 模型预测的12个月价值-成长收益差与实际高度吻合。

6. 对冲基金收益非同步效应及Beta调整 [page::14][page::15]

- 对冲基金可能通过拆分和滞后公布月度收益,导致收益与同期市场收益分离。

- 计算包含滞后期市场收益的Beta和可发现大幅提升,特别在市场下跌时滞后Beta值显著更高。

- 这一非同步效应可能来自主动收益管理,提醒投资者对对冲基金历史表现谨慎解读。

7. 风险套利策略收益与风险特征分析 [page::16]

- 交易成本显著降低风险套利年化Alpha,从约9.25%降至3.54%。

- 套利收益主要补偿流动性风险,特别是在市场下跌时,套利收益与市场呈正相关。

- 使用期权定价模型分析套利风险,扣除成本后Alpha约4%。

深度阅读

《量化研究新思维(十四)— 20 for Twenty:AQR 20周年经典文献摘要 1》报告详尽分析

---

1. 元数据与报告概览

- 报告标题:《量化研究新思维(十四)— 20 for Twenty:AQR 20周年经典文献摘要 1》

- 分析师: 冯佳睿、郑雅斌、袁林青、沈泽承

- 发布时间: 2019年1月31日

- 发布机构: 海通证券研究所

- 主题范围: 本报告总结了全球知名资产管理公司AQR成立20周年纪念整理的20篇经典金融投资文献的精华内容,涵盖有效市场假说、巴菲特投资哲学、资产配置、估值模型、对冲基金表现等多方面主题。

- 核心论点摘要:

报告秉承严谨的学术视角,旨在深入解析AQR经典文献中对市场有效性、风险管理、投资策略等复杂议题的研究成果与实践意义。整体观点既认可市场的效率假设(EMH)及其贡献,也指出市场并非完美有效,强调了投资者在实践中应理性看待风险、估值及投资时机选择。报告没有明确给出投资评级和目标价,而是提供了多个金融研究视角的总结与启发。

总体而言,作者传递的信息是帮助投资者理解和整合学术研究与实际投资操作之间的差异与联系,尤其关注量化投资策略的本质和局限,力图实现科学、系统的风险收益优化。

---

2. 逐节深度解读

2.1 伟大的分享(The Great Divide)

- 关键论点:

有效市场假说(EMH)是市场金融理论的基石,尤金·法马与罗伯特·席勒均因EMH相关贡献获得诺贝尔奖。EMH断言“价格反映所有可得信息”,但实际检验依赖于价格形成模型(如CAPM)的准确性,因此EMH实质是一个联合假设,难以单独验证。

- EMH与CAPM二者或均可能失效,学界分为风险溢价派与行为金融派解释价格异常。

- 市场既非完全有效,也非极度低效,建议大多数投资者采用“市场有效”的心态参与投资。

- 对政府及监管机构,建议重视泡沫风险,避免扭曲市场的补贴与惩罚,鼓励市场纪律和流动性提供,严惩欺诈。

- 推理依据:

逻辑上,这一章节强调了市场模型的局限性与复杂性,批判简单假设的不足。指出投资策略和市场微观结构的多样性导致有效性难以单纯证明。监管建议则基于市场机制和公平原则。

---

2.2 我最大的10个苦恼(My Top 10 Peeves)

- 总结与阐释:

作者罗列了10条对金融市场和投资实践的“困扰”观点,包括风险定义误区(风险=永久资本损失概率而非波动率本身)、泡沫定义混淆、对3-5年评估周期的质疑、对金融危机及市场结构的争议看法等。

- 特别指出“泡沫”一词滥用,理应用“高估”“预期收益低”更精准。

- 强调策略要基于长期稳健,不应轻易放弃表现差的策略。

- 指出对冲基金部分持仓实为权益敞口,非完全套期保值,强调HFT被误解。

- 对股权稀释与债券价格的认知误区也给予澄清。

- 逻辑与依据:

本节通过逻辑反思和案例提醒投资者应具备科学而谨慎的态度看待市场数据和现象,避免陷入表面现象误判。提出的观点多源于金融历史事实、市场结构经验和行为解析。

---

2.3 巴菲特的Alpha(Buffet’s Alpha)

- 核心内容:

通过实证数据表明,巴菲特超额收益非运气所致,而是长期坚持“价值投资”理念和合理杠杆的结果。

- 1976年至2017年间,投资伯克希尔1美元增至3685美元,年化超额收益对股票7.5%,对无风险债券超过18%。

- 杠杆倍数约1.7倍,波动率高于市场,但融资成本仅1.72%,远低于短期国债,杠杆应用显著放大了超额收益。

- 投资组合中65%为私募股权,35%为公开市场股权,两部分均实现正Alpha,公开市场部分表现更优。

- 多因子模型归因显示巴菲特对低波动、高质量、高价值股票倾斜,Alpha截距项不显著,说明策略基于系统性风险因子。

- 推理基础与假设:

使用夏普比率、回报分解和多因子风险模型(MKT、SMB、HML等)进行归因分析。假设数据完整、融资成本准确,模型能全面解释风险溢价成分。

---

2.4 为什么不100%投资股票(Why Not 100% Equities)

- 关键论点:

历史数据表明,100%股票投资长期表现优于债券和60/40组合,但分散化和适度杠杆投资可实现更优收益风险比。

- 1926-1993年间,100%股票复合年化10.3%,60/40原始组合8.9%,杠杆60/40组合11.1%,风险相当于100%股票组合时收益更优。

- 滚动10/20/30年胜率显示股票组合与杠杆60/40组合在多数情形下战胜传统组合,但二者差异有限。

- 含小市值的60/40组合在风险略低情况下,收益也超过纯股票组合。

- 结论:分散化不等同于放弃高收益率,杠杆和其他风险溢价的有效运用更重要,100%股票并非最佳选择。

- 数据与方法说明:

采用历史组合收益率、波动率、最大跌幅统计、滚动收益比较等历史绩效数据,明显区分名义与实质风险。数据时期和市场环境背景需注意。

---

2.5 5%收益的解决方案(The 5 Percent Solution)

- 论点:

传统60/40资产配置在当前低利率环境难以实现5%真实收益目标。建议通过多元化收益来源和更科学的组合构建实现目标。

- 现实中,用市盈倒数和股息率等指标估计未来权益真实收益率大幅下降,60/40组合真实期望收益仅约2.4%。

- 建议纳入市场风险溢价、非传统风险溢价(如Smart Beta、合并套利等),同时执行组合Alpha生成及风险控制策略。

- 配置基于风险权重而非资金权重,强调杠杆与衍生品的谨慎使用以及长期风险管理措施(如预设回撤控制)。

- 假设与逻辑:

真实预期收益基于历史估值模型估算,受到未来市场利率、通胀等宏观变量影响。推荐多策略组合优化提升收益,假设策略间相关性及流动性可控。

---

2.6 泡沫的逻辑(Bubble Logic)

- 论述要点:

肯定历史上存在泡沫且市场规律易失效,批判过度乐观估值和“长期必有收益”观点。

- 目前市场PE远超历史均值,盈利增长与估值脱节,泡沫风险明显。

- 股价高涨往往非因投资者降低风险溢价,而是估值非理性上涨。

- 经典股价预测常忽视买入价格和盈利质量,忽略估值调整带来收益影响。

- 抨击盲目技术乐观和天气现象解读,力促理性估值和风险意识。

- 分析方法:

使用财务指标(PE、股息率、盈利增长率)比较历史阶段,结合实际案例(如思科vs福特)说明估值泡沫的内在矛盾。

---

2.7 挑战美联储的估值模型(Fight the Fed Model)

- 核心观点:

美联储模型即将股市收益率(E/P)与长期债券收益率(Y)比较的估值方法,理论基础薄弱且实证能力差。

- 盈利收益率为实际指标,不随通胀变动;债券收益率为名义指标,随通胀波动,两者不可比。

- 实证检验发现,盈利收益率独立有效预测未来实际股市回报,而美联储估值模型无明显预测力。

- 这表明美联储模型不能作为未来收益预测工具,更适合作估值水平描述。

- 方法论:

采用回归分析实证模型预测能力,比较不同估值指标对未来10年回报的解释力。

---

2.8 风格择时:价值 vs 成长(Style Timing)

- 主要内容:

价值股长期胜过成长股,但存在周期性波动和回撤。研究建立模型,通过估值差和盈利增速差共同预测价值成长收益差。

- 基于Gordon模型,收益率=估值倒数+预期增长率,价值成长收益差由两部分差异决定。

- 构造复合估值指标(E/P、B/P、S/P)及盈利增速差,结合回归分析,复合指标调节R²最高达39%。

- 图表显示模型预测与实际价值成长差收益走势高度趋同。

- 数据与分析:

采用1982-1999年间历史数据,分行业并调整估值,结合估值指标时间标准化处理,保障分析的稳健性。

---

2.9 对冲基金真的对冲了吗?(Do Hedge Funds Hedge?)

- 观点分析:

对冲基金收益存在非同步性,部分由于持有流动性较低资产,基金月度收益披露延迟导致收益披露与市场反应脱节。

- 用多期滞后回归Beta评估对冲基金相对市场敏感性,结果滞后Beta总和远高于同步Beta,市场收益相关被低估。

- 在市场下跌期间滞后Beta显著高于上涨期,暗示收益非同步性部分可能为主动操纵。

- 这意味着对冲基金风险敞口被低估,历史业绩需谨慎解析。

- 方法说明:

使用CSFB/Tremont对冲基金子策略指数月度数据,建立多期滞后回归模型,比较不同市场环境条件下Beta变化。

---

2.10 风险套利的风险与收益特征(Risk Arbitrage)

- 核心结论:

并购套利长期超额收益部分来源于市场对流动性及失败风险的溢价补偿,交易成本抵消了部分Alpha。

- 构建了不计交易成本和计交易成本的套利组合,后者收益明显下降(9.25%降至3.54%)。

- 套利策略市场Beta低但在跌市敏感性明显提升(Beta=0.5),显示风险与市场负相关。

- 通过未定权益法和期权定价模型,发现套利策略收益分布非对称,失败时损失大于成功时收益。

- 建议投资者关注交易成本和流动性风险对绩效的影响。

- 数据与模型:

选取1963-1998年间4750笔并购事件,结合CAPM和期权定价模型,计量策略风险收益及非线性风险特征。

---

3. 图表深度解读

- 表1(组合风险收益特征,1926-1993)

显示四种组合的年化收益与波动率:

- 100%股票收益最高10.3%,波动最大20%。

- 60/40组合收益8.9%,波动12.9%。

- 杠杆60/40以波动率匹配100%股票,收益最高11.1%。

说明杠杆与分散化组合在同等风险下可优于单一股票组合表现。[page::7]

- 表2(最差表现统计)

体现100%股票与杠杆60/40组合在最差月份和一年期间亏损接近,非二战区间杠杆60/40可能亏损更大,但月度亏损较低。反映长期极端风险特征。[page::8]

- 表3(战胜原始60/40组合的概率)

100%股票投资在10/20/30年滚动期间胜率均高于75%,杠杆60/40也紧随其后,胜率差异不大,表明杠杆分散组合风险调整绩效优异。[page::8]

- 表4(含小市值股票的组合风险收益特征)

小市值股票年化收益12.4%,波动30.7%,含小市值的组合实现10.7%收益,风险控制在19.1%。显示纳入市场因子提升组合效率。[page::8]

- 表5(价值策略年化收益预测回归模型)

多项回归结果显示复合估值差及盈利增速差结合预测价值成长收益差最有效,调整R²近39%,表明模型具备较强预测能力。[page::13]

- 图1(实际与预测的12个月价值-成长收益差)

图示1982-1999年,模型预测值与实际收益差走势高度吻合,验证回归模型的有效性,且反映价值成长收益差的周期性波动特征。[page::14]

- 表6、7(对冲基金超额收益回归分析)

表6展示了对冲基金子策略对市场收益的多个时期滞后Beta汇总,表明其市场敏感性被月度同步数据低估。

表7区分市场上涨和下跌时期,发现滞后Beta在跌市更显著,暗示收益滞后披露或操控的可能性。[page::15]

---

4. 估值分析

本报告中通过多层面估值方法对市场与策略进行评价:

- 传统估值指标:市盈率(PE)、市净率(B/P)、市销率(S/P)等,为价值与成长策略之间的估值比较奠定基础。

- Gordon增长模型:预期收益=估值倒数+盈利增速,定量解释价值成长的收益差异。

- 回归模型预测:结合估值差与盈利增速差,构建预测价值成长差收益的多变量回归,调整R²约39%,显示较高解释力。

- 对冲基金估值:利用回归分析评估其市场Beta和风险敞口,强调需调整收益率非同步偏差,防止对冲基金收益被误解为低相关性。

- 美联储模型批判:指出该模型混淆了实际收益率与名义收益率,理论基础不足,且实证预测能力有限,不建议作为投资决策依据。

本报告并未直接使用DCF或传统贴现模型分析个股估值,而是通过因子模型统计归因和收益预测来辅助估值判断。

---

5. 风险因素评估

报告识别并论述的主要风险包括:

- 市场系统性风险:包括经济周期波动、政策风险和宏观变量影响。

- 模型失效风险:因所用估值模型(如CAPM、美联储模型)及预测模型存在基本假设偏差,导致的预测误差风险。

- 行为风险:投资者行为偏差可能放大市场波动和非理性估值。

- 流动性风险:尤其对风险套利和对冲基金策略影响显著,交易成本和市场不活跃可能导致收益大幅缩水。

- 结构性差异风险:海外与国内市场的机制和法规差异可能影响策略有效性。

- 策略风险:例如杠杆使用风险、对冲失效、收益率滞后披露导致风险估计偏差。

此外,报告强调对冲基金收益的非同步披露风险可能导致投资者对风险的低估。

---

6. 批判性视角与细微差别

- 报告整体立场较为中立客观,既认可EMH的理论贡献,也承认现实市场的不完美与多个策略的实际有效性。

- 但在对巴菲特Alpha的分析中,虽然强调杠杆作用,但对杠杆风险敞口和潜在的系统性风险描述相对简略。

- 对于100%股票投资方案的分析,历史数据期仅到1993年,未涵盖后期高波动期,可能低估了风险。

- 关于对冲基金收益非同步性的解读,提示存在潜在操作风险,但也无法完全断定操纵性质,反映了结论的谨慎性。

- 美联储模型批判虽有道理,但未深入探讨为什么该模型仍被广泛使用,实务中接受度与理论之间存在差距,值得注意。

- 泡沫分析强调估值与盈利脱节,但对于测量泡沫的具体操作依然缺乏标准化尺度。

总体看,报告在保障数据和模型严谨性的同时,较好地展示了理论与实践的复杂互动,提出多角度思考而非简单结论。

---

7. 结论性综合

本报告通过浓缩AQR成立20周年挑选的20篇金融投资学术经典,系统回顾了资产管理领域的核心理论发展和实证研究重点,涵盖有效市场假说、价值成长策略、风险溢价、新兴投资工具及策略的风险与收益特征等。

- 核心总结:

- 有效市场假说尽管存在难以检验的联合假设,但其理念对现代金融学奠基至关重要,坚守EMH视角仍是大部分投资者理性的选择。

- 巴菲特成功的关键是高质量价值股票的长期持有与低成本杠杆的智慧运用,非单纯运气。

- 单一账户全股票投资虽有高收益潜力,但合理分散和杠杆管理能实现更优风险调整回报。

- 当前市场环境下传统60/40资产配置难达预期收益目标,需吸纳多类别风险溢价与Alpha策略,同时注重科学风险控制。

- 投资泡沫不能简单依据历史平均估值预测,估值必须结合盈利质量与增长预期。

- 美联储估值模型理论缺陷显著,盈利收益率(E/P)为更靠谱的估值指标。

- 价值成长收益差可通过估值差与盈利增速差的复合模型较好预测,反映因子驱动投资策略的实用价值。

- 对冲基金收益率面临披露滞后问题,市场敏感性经低估,需慎重评估其所谓的低相关性和风险控制能力。

- 风险套利收益受交易成本显著削弱,收益主要补偿市场流动性压力引发的风险。

- 综合风险包括系统性、模型准确度和流动性等多维风险,投资者需全面考量。

- 深刻见解来自图表与表格包括:

- 组合收益和风险的历史统计(表1-4)清晰展现了不同资产权重和杠杆对风险收益特征的影响。

- 价值成长收益差的多元预测回归模型(表5)及实际预测与表现对比图(图1)强化了因子投资理论的可信度。

- 对冲基金Beta多期滞后检验(表6-7)揭示了收益非同步性的系统性风险,这一发现对基金绩效评价尤其警示。

综上,报告不仅回顾了AQR团队在资产管理及量化投资领域的卓越贡献,也指引投资者通过学理与实证结合,深刻理解市场运行机制与投资策略的本质,推动理性投资、风险管理与财富增值。

---

主要参考页码

[page::0], [page::4], [page::5], [page::6], [page::7], [page::8], [page::9], [page::10], [page::11], [page::12], [page::13], [page::14], [page::15], [page::16]

---

附:关键图表示例

图1 实际和预测的 12 个月价值-成长收益差(1982-1999)

注:图中黑色线代表历史实际价值-成长投资组合收益差,灰色线为用估值差及预期盈利增速差建模的预测值,两条曲线的高相关度验证了预测模型的有效性。

---

本分析重新剖析了报告中每个章节的重要论点、推理依据及数据支持,尤其对报告涉及的主要表格与图表进行了细致解读,确保对报告全文的全面理解与客观呈现。